화가들 간의 상호 교류는 작품의 양식 속에 영향 관계로 드러나기 마련이지만 그들 간의 인간적인 친분이나 우정은 직접적인 인물의 묘사로 나타나기도 한다. 작가들 간의 이런 교류는 특히 인상파 그룹부터 두드러진 현상인데 선상에 앉아서 작업하는 모네를 그린 마네의 작품이 대표적인 예다. 르느와르도 정원에서 이젤을 세우고 작업하는 모네를 그린 적이 있어 그들 가운데서도 모네가 얼마나 활동적이었는가를 짐작하게도 한다. 그 뒤로도 고흐와 고갱, 또는 마티스와 앙드레 드랭 간의 예에서 직'간접적인 초상화를 볼 수 있다.

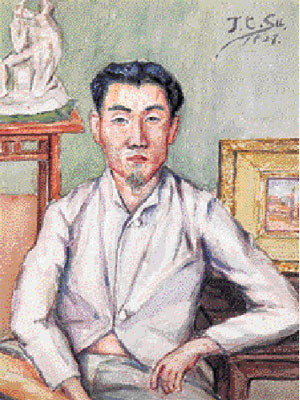

우리나라에는 1934년 이종우가 그린 청전 이상범의 초상화가 떠오르지만 지금 이 작품은 그보다 먼저 1927년 서동진이 그린 박명조의 초상이다. 이 두 사람의 각별한 인연은 1920년대 중반에 시작하여 60년대 끝까지 이어지는데, 대구에 처음 서양화를 도입하고 꽃피운 젊은이들로서 50여 년을 지속했다. 1926년 박명조가 먼저 가담한 자토회에 1년 늦게 참가하면서 비록 6년의 나이 차가 있었지만 앞서거니 뒤서거니 하며 각자 첫 개인전을 가졌고 1927년에는 영과회에 나란히 참석하면서 1930년 향토회를 함께 창립했다. 이인성은 이들이 개척하고 쌓아올린 토대 위에서 성장의 기반을 확보할 수 있었다. 이들이 아니었던들 대구의 서양화단이 그렇게 성장할 수 있었을까 싶다.

그들은 서로 비슷한 시기에 본격적인 화가로서의 채비를 위해 서동진은 다니던 계성학교 직장을 그만 두고 일본으로 연수를 다녀왔고 조숙했던 박명조 역시 대구고보를 4년으로 수료하고 일본의 유명작가 화숙에서 전문적인 수업을 받았다. 그러나 1930년대 이후로 일제 말기와 해방 공간의 시대적 상황과 분주한 직장 일들로 각자 그림에만 매진할 수 없는 환경에 놓였던 것이 안타깝다. 그런 가운데서도 미술 교육이나 화단 일과 관련해서는 서로 절친한 유대를 놓은 적이 없었는데 박명조가 1969년, 서동진은 1970년에 일생을 지기로 지내다 불과 다섯 달이 채 안 된 사이를 두고 나란히 세상을 떠났다. 대구 서양 화단의 개척자였던 두 사람의 긴 인연과 돈독했을 우의를 증명해주는 이 작품만큼이나 인상적이다.

금빛 나무 액자틀에 든 작은 풍경화가 놓여있고 단아한 입탁 위에는 석고상이 놓인 방안을 배경으로 한 이 초상화는 기분이 좋을 만큼 맑고 담백한 색감의 수채화다. 아직 이 새로운 매체에 익숙해지기 전일 터인데 비록 고졸한 데가 있지만 묘사에 정성을 쏟은 것을 느낄 수 있다. 보랏빛이 감도는 흰색 상의에 책상 위에 왼팔을 걸치고 편안하게 앉은 자세의 22세 청년의 얼굴은 엷은 미소를 머금고 있다. 작가의 집으로 놀러온 젊은 동지 우인의 모습을 그 자리서 사생한 것 같다.

김영동(미술평론가)

댓글 많은 뉴스

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"