'찬란한 동해 민초들의 삶의 터전을 스스로 지킨 인물'

안용복(安龍福)은 조선 숙종 때 울릉도와 독도가 조선땅인 것을 일본 막부가 자인하도록 활약한 역사적 인물이다.

안용복은 1693년(숙종 19년)과 1696년 두 차례 일본으로 건너가 "일본인들이 우리 영토인 울릉·독도 주변 해역에서 불법으로 고기잡이와 나무 도벌을 일삼고 있다" 며 일본 막부로부터 울릉도·독도가 조선땅임을 확인하는 서계를 받은 인물로 후세 민초들로부터 장군이란 칭호를 받았다.

?평민출신 장군

안용복은 조정에서 임명한 장군이 아니라 백성들이 인정한 장군인 것이다. 장보고가 삼국시대 바다의 영웅이라면, 안용복은 조선시대 때 동해 바다와 본섬 울릉도와 부속섬 독도 해역을 왜구로부터 영토를 지켜낸 진정한 영웅이다. 안용복의 활약으로 17세기 말 도쿠가와 막부 시대의 일본 문헌 속에는 울릉도와 독도를 조선영토로 기록했다.

조선의 어느 누구도 이루지 못한 일을 민초의 신분으로 해낸 것이다. 정조 때 편찬된 한국 역사 분류사인 '증보문헌비고'에는 '왜국이 울릉도의 섬들을 자기네 땅이라고 두 번 다시 말하지 않게 된 것은 오로지 안용복의 공이다'라고 기록했다.

안용복은 지금의 부산 동래부 출신으로 동래수군 능로군(能櫓軍;노를 젓는 병사)으로 기록돼 있다.

안용복과 거의 같은 시기를 살던 실학자 성호(星湖) 이익(1681∼1763)은 저서 '성호사설'에 "그가 동래부(경상좌수영) 전선의 노를 젓는 일을 맡은 군사로, 진작부터 왜관을 출입해 일본어를 잘했다'라고 기록하고 있다.

그의 주소지인 부산 동구 좌천동 이웃에는 무역과 교류를 위한 왜의 숙소이자, 관청인 왜관(倭館)이 있었고, 좌천동에서 멀지않는 곳에 경상좌수영이 있었다. 그는 순흥 안씨로 알려져 있지만 당시 천민신분이라 그의 일대기에 대한 기록은 현재 사학자들이 연구 중이다.

안용복의 신상은 우리 측 문헌보다 일본 돗토리번의 번사(藩士) 오카지마 마사요시가 1828년 저술한 '죽도고(竹島考)'를 통해 살펴볼 수 있다.

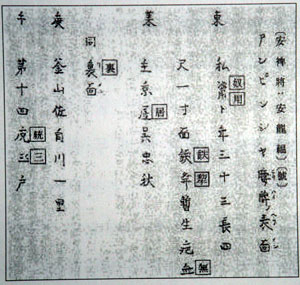

일본 측 사료에는 오타니가 가문 선인에 의한 조선인 연행이란 기록에 안용복이 등장한다. '죽도고'는 안용복의 신상을 좀더 자세히 알려주는 호패를 소개하고 있다.

죽도고 기록에 따르면 안용복은 서울에 사는 오충추(吳忠秋)의 사노비로, 주소를 부산 좌자천 1리 14통 3호(현재의 부산 동구 좌천동)에 두었다. 안용복은 호패를 발급받은 경오년(1690, 숙종 16년) 당시 33세로, 1693년 36세가 된다.

?안용복 피랍사건

안용복은 1693년(숙종 19년) 4월 18일 40여 명의 어부와 울릉도에서 고기잡이를 하던 중 고기를 잡기 위해 침입한 일본 어민을 힐책하다 총칼로 무장한 오오야·무라카와 집안의 선원들에게 동료 박어둔(朴於屯)과 함께 납치돼 일본으로 끌려가게 된다.

여기에서 안용복은 울릉·독도가 조선의 지계(地界)임을 들어 납치와 구금의 부당성을 주장하며 항거했다.

안용복이 항의한 내용은 "울릉도에서 본토인 우리나라까지는 하루 거리인데, 일본까지는 닷새 거리이니 (울릉·독도는) 우리나라에 소속된 것이 아니겠는가. 조선인이 스스로 조선땅에 갔는데 어찌하여 구금하는가" 라는 것이었다.

안용복은 호키주(百耆州) 태수와 에도막부에게 울릉도·독도가 우리 땅임을 주장하고 막부로부터 울릉도·독도가 조선영토임을 확인하는 서계를 받아 가지고 오는 도중 나카사키(長崎)에서 대마도주에게 그 서계를 빼앗겼다.

17세기에는 울릉도를 죽도(竹島)로, 독도는 송도(松島)라고 불렀다.

대마도주는 울릉도와 독도를 차지할 계획으로 다케시마(竹島) 문서를 위조해 같은 해 9월 차왜(差倭 : 일본에서 보내는 사신)를 동래에 보내 안용복을 송환하는 동시에 예조에 서계를 보내 조선의 어민이 일본 영토인 다케시마(울릉도)에서 고기잡는 것을 금지시켜 달라고 요청했다.

당시 좌의정 목내선과 우의정 민암이 비워둔 땅으로 인해 왜인과 평화를 깨뜨리는 것은 좋지 않은 계책이라 하고 멀리 떨어진 섬에 왕래를 금지하는 조선 정부의 공도정책(空島政策)에 일본도 협조할 것을 권하는 예조복서(禮曹覆書)를 작성해 동래의 일본사신에게 보냈다. 그 내용 속에도 울릉·독도가 우리의 영토임을 분명히 하고 있다.

?2차 일본 방문

비변사의 기록(1696.9.25)에 따르면 '안용복은 사람들과 함께 그 섬(울릉도)에 이르렀는데, 왜선이 많이 정박해 있어 송도(松島;지금의 독도)까지 추격해 침범 사실을 문책하고 왜인들이 짐을 꾸려 돌아가자 안용복도 뒤따라 일본으로 건너가 항의했다. 이때 다다른 곳이 오키섬이다.

2차 일본 방문 당시 안용복은 중단되지 않는 일본인들의 침범에 대해 또 한번 담판을 짓기 위한 사전 준비를 했다.

통정대부라고 쓰인 호패와 함께 동행한 승려 뇌헌의 물건 속에 계산용 산목(주판)을 갖고 있었다. 이 때 안용복은 세금을 걷는 관리임을 상징하는 깃발도 뱃전에 달았다.

이것은 안용복이 국토를 지키겠다는 일념으로 일본관리를 만나기 위해 벌인 평민출신의 시대적 한계를 넘기위한 신분변환 책이다.

안용복은 울릉우산양도감세관(鬱陵于山兩島監稅官)이라 자칭하고 일본 호키주에 가서 태수에게 일본 어부들이 울릉·독도를 범경(犯境)한 사실을 항의하고 사과를 받고 돌아왔다.

이 때 안용복은 대마도주(對馬島主)가 조선과 일본 사이에서 무역을 하면서 쌀의 두량(斗量)과 베의 척(尺)을 속이는 등 중간에 농락이 심한 것도 함께 밝혔다.

이 대목에서 일본은 안용복에게 "두 섬이 이미 조선에 속하였으니 침범하러 오는 사람이 있으면 국서를 만들어서 주면 즉시 엄히 처벌할 것이다"라고 했다는 내용이 비변사 진술에 있다.

그러나 나라의 허락 없이 국제문제를 일으켰다는 이유로 안용복은 돌아와 조정에 압송되어 사형까지 논의되었고, 남구만의 간곡한 만류로 귀양이 보내졌다.

이듬해인 1697년 대마도주는 자신들의 잘못을 사과하고 울릉·독도를 조선땅으로 확인한다는 막부의 통지를 보냈으나 안용복의 죄는 풀리지 않았다.

그의 활약으로 철종시대까지는 울릉·독도에 대한 분쟁은 없었다. 한 어부가 나라의 일에 크게 공헌한 투혼이 우리 영토 속에 영원히 자리하고 있다.

?울릉도(우산국)

우산국은 6세기 초부터 내륙과 조공 관계를 맺어왔으며 조공을 하던 우산국 지배자를 성주라 부르기도 했다. 우산국은 930년(태조 13년) 고려 왕조에도 지방의 토산물을 바쳤다.

이 때부터 울릉·독도 주변 해역은 우리 민족의 터전이며 우리 영토임을 역사는 뒷받침해준다.

서울대박물관 울릉도학술조사단의 '고고학적 연구조사 보고서(1997∼98)'는 울릉읍 저동리, 북면 현포리, 서면 남서리에서 지석묘(고인돌) 1기씩을 각각 발견하고 석기시대 유물인 갈돌, 갈판 등을 수습했다고 밝히고 있다.

울릉군 향토사료관에 수장돼 있는 왕관(동관편과 귀고리)도 확인했다. 울릉도가 기원전 4세기쯤 초기 철기시대부터 사람이 살아온 초기국가의 흔적도 학계에 보고됐다.

우산국은 1018년(현종 9년) 동북 여진족의 침략을 받아 큰 손실을 입었다. 일부 주민은 잡혀가거나 내륙으로 피란했다. 우산국이 신라에 복속된 것은 이사부의 정벌이 있던 지증왕 13년(512)부터였다.

울릉·허영국기자 huhyk@msnet.com

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"