전교 1등을 하는 학생이 어떤 학원에 다니는지 몹시 궁금해하는 학부모가 있었다. 아이가 같은 학년을 다니고 있었던 터라 학부모 모임에서 가까이 지내며 몇 차례나 물어도 알려주지 않더라고 했다. 겨우 이 학생이 졸업하던 무렵에서야 원장의 전화번호를 알려주었다. 그러면서 여기는 누구에게나 알려져서는 안 되는 곳이라 아는 학부모 자녀끼리만 보낸다는 말을 덧붙이더라고 했다.

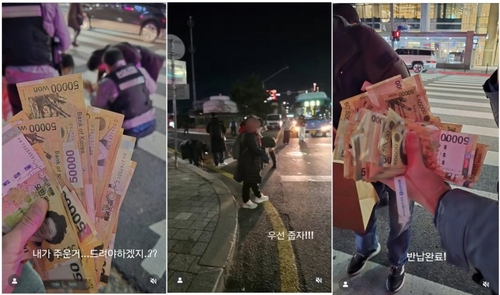

이 학부모는 2년 가까이 공을 들여 확보한 정보에 내심 뿌듯해하며 원장과 통화가 이루어졌다. 알고 보니 그곳은 정식 학원이 아니라 아파트에서 교습이 이루어지는 무등록 과외였다. 적지 않은 비용이었지만 고민 끝에 입소문을 믿고서 둘째 아이를 등록시켰다. 고1 겨울방학부터 1년 가까이 둘째아이를 실어 날랐지만, 수학 3등급에서 나아지지 않았다.

또 다른 이야기다. 일부 지역 고교의 '맹렬' 엄마들은 자기 아이 학교의 최상위 학생뿐 아니라 인근 학교의 '전교권' 학생이 누군지 꿰고 있다. 엄마들은 커뮤니티를 통해 이번 기말고사에서 어느 학교의 누가 1등을 했고, 지균(지역균형선발전형)은 누가 받는다더라, 누구는 무슨 전형을 준비한다더라 등등의 정보를 공유한다. 이들 엄마들의 커뮤니티는 자녀들이 고교에 진학한 후 만들어진 것이 아니다. 중학교 때부터, 아니면 초등학교 때부터 같은 학군을 거치면서 형성된 것이다. 학교뿐만 아니라 반별 모임까지 수년째 지속하고 있으니 다수의 인맥이 서로 연결돼 있다.

이들은 표면적으로는 정보를 나누면서도 자신의 것은 쉽게 노출하지 않으려는 속성도 있다. 중3 시기 고교 선택을 할 때도 신경전이 대단하다. '버거운 상대'를 피해서 고교를 결정하려는 것이다. 보안(?)을 유지하면서 내 아이에게 유리한 학교가 어딘지 레이더망을 총가동한다.

학원가 강사들의 말을 들어보면 몇몇 엄마들은 학원에 찾아와 별도의 강좌 개설을 요구하기도 한단다. 비슷한 성적대의 학생끼리 그룹을 지어 특정 부분의 수업을 해달라는 것이다. 여기엔 하나의 특징이 있다. 한 그룹에는 같은 학교 학생이 없다는 점이다. 내신 경쟁을 해야 하는 학생과 함께 공부하는 것을 바라지 않는 것이다. 소위 1타강사(스타강사)의 개인 수업을 공유하면서 경제적 부담을 덜고, 내신 경쟁에서는 자유로워지기를 바라는 부모들 욕망의 결합이다. 다른 사람이 끼는 것을 바라지 않기 때문에 학부모들 모임에서도 말을 아낀다.

이런 지점에서 학부모 불안이 생겨난다. 사실상 별것 아닌 것 같은 진도를 나가는 수준의 학습일 뿐인데 다른 엄마들에게는 대단한 입시 비책인 것처럼 보이게 된다. 조바심이 나면서 우리 아이도 뭐든 해야 하지 않을까, 또 다른 정보는 없을까 수소문하기 시작한다. 사교육은 이러한 부모들의 불안 심리를 파고든다. 정보가 가공되고 비틀어질 소지가 있다.

부모들은 교육 정보에 목말라한다. 학원에 관한 정보도 큰 비중을 차지할 것이다. 최상위권 학생이 가는 학원이 좋은 학원이라 생각하고 따라 보낸다. 그러면서 발품을 팔아 학원을 찾았으니 역할을 다했고, 여기서 알아서 할 것이라고 믿고 싶어한다.

그럼에도 다수의 부모들은 자신이 교육 정보에서 소외된 약자라고 생각한다. 스스로 노력하지 않으면서, 소수끼리 정보를 독점하고 자신은 그 속에 낄 수 없다고 불평한다. 현재 대학 입시는 사실 복잡하다. 이해가 쉽지 않고 귀동냥을 해봐도 뭔가 확실하게 안 잡히니 제도를 탓한다. 입시가 수차례 바뀌어도 정보에 대한 활용 조건은 똑같다. 재테크도 관심이 있는 만큼 부자가 될 확률이 높아진다.

교육에 대한 정보는 충분히 널려 있다. 조금만 검색을 하면 진로, 공부법, 다양한 입시 정보를 찾을 수 있는 세상이다. 각종 입시설명회도 많으며 학교, 교육청, 지자체에서도 학부모 교육을 하고 상담을 해준다. 하지만 꿰어야 보배가 된다. 노력만 하면 얼마든지 정보를 내 것으로 만들 수 있다. 아이들은 부모의 관심을 먹고 자란다. 입시에서도 마찬가지다.

">

">

댓글 많은 뉴스

김남국 감싼 與 "형·누나는 민주당 언어 풍토…책임진 모습 칭찬 받아야"

TK신공항 2030년 개항 무산, 지역 정치권 뭐했나

동력 급상실 '與 내란몰이'

내란전담재판부·법왜곡죄 신설…법조계 "삼권분립 붕괴"

'현지 누나' 논란 김남국 비서관 사의…대통령실 "사직서 수리"