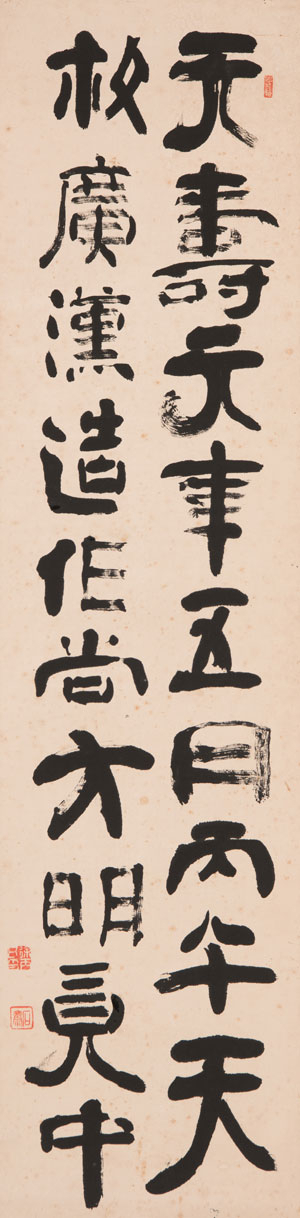

영원한 삶 영위 바라는 축수

한예와 죽간체 혼용해 적어

현재는 디지털 노마드와 포스트 휴먼 시대이다. 2017년 봄 왜 100년 전 석재 서병오인가? 그 이유를 우린 이미 알고 있다. 석재 시대의 동아시아는 정치, 경제, 사회와 문화예술이 근대에서 현대로 전환되는 시기였다. 교남지방 사대부 예인(藝人) 서병오, 그가 나아갈 길은 무엇이었을까? 잃어버린 나라에서 자아의 정체성을 지키며 문묵(文墨)의 뛰어난 국제적 보편성을 획득하는 것이었다. 시, 서, 화를 통해 국제무대에 조선의 정신과 대구 문묵의 당당함을 알렸고, 우리 민족미술의 자존을 지켰다. 조선 말기와 일제강점기를 통하여 전무후무한 예술적 성과를 이루었다. 지금은 서예와 문인화를 포함한 한국미술이 어려운 현실이다. 더욱이 대구경북은 조선 말기의 중요한 한묵예술의 콘텐츠를 놓치고 있다. 이러한 때 우리는 다시 서병오를 기억하고 재생 현전시켜야 한다. 조선 말 추사 김정희에 의해 이룩된 청조 금석과 고증학에 이어 서병오는 상하이 해상파와 양저우 화파를 흡수한 보다 독창적이고 변용된 석재 서체와 문인화를 창안했다. 이러한 영향으로 대구경북은 묵직하고 웅혼한 서체가 주류를 이루었다.

석재 서법은 행서와 초서에서 많이 알려져 있지만 그보다는 예서체의 호방함과 고졸미에서 천재성을 보여 준다. 전예해행초(篆隷楷行草) 오체와 문인화에 나타난 선과 여백을 통합한 대범하고 뛰어난 석재 예서 작품을 감상한다.

元壽元年五月丙午(원수원년오월병오) 天廣漢造作尙方明竟中(천칙광한조작상방명경중)

'원수원년 오월 병오에 광한전에서 제작한 상방명경을 칙서하소서'이다.

이 글귀는 중국 서한의 동경(銅鏡)에 새겨진 명문을 옮겨 한예와 죽간체를 혼용하여 적은 것이다. '神獸紋鏡'(신수문경)을 방(倣)한 이 작품은 일찍부터 추사 김정희가 한나라 예서체로 '臨漢鏡銘'(임한경명)이란 명제로 즐겨 썼다. 신수문경은 글자 수를 줄여서 표현하거나 필획을 생략 간략화해 내용의 해석과 뜻풀이보다는 상징적 의미로 읽힌다. 주로 도교에 나오는 신선사상에 유래하여 동왕부(東王父)나 요지연도(瑤池宴圖)에 나오는 서왕모(西王母) 같이 장수하면서 영원한 삶을 영위하고 축수하라는 길상의 뜻을 내포하고 있다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 "시대착오적 종북몰이·망국적 부동산 투기 옹호 그만"…국힘 겨냥

李대통령 "내란 극복 대한민국, 부동산 투기 하나 못 잡겠나"

'대장동 반발' 검찰 중간간부도 한직…줄사표·장기미제 적체 우려도

나경원 "李정권 주변엔 다주택자, 국민에겐 급매 강요"

[단독] 돈봉투 쏟아진 서영교 의원 출판기념회