'아는만큼 보인다.'는 말이 있다. 안동하면 으레 떠오르는 명소들이 많지만 속 깊은 이야기를 모른 채 겉만 훑다보면 정작 보고 느껴야 할 알맹이는 놓치게 마련이다. 수백년 풍상이 켜켜히 쌓인 옛 집 어느 한 구석인들 사연을 품지 않은 곳이 있을까? 모르고 지나치면 그저 나무 기둥과 기와 지붕에 불과하지만 주춧돌 하나, 방 한 칸에 고스란히 담긴 옛 사연을 알고 나면 그 공간은 새삼스레 정겨움이 넘쳐난다. 그 오랜 세월을 여기에 모두 담을 수는 없는 노릇. 아쉽지만 한두 토막 이야기로 섭섭함이나마 달래보자.

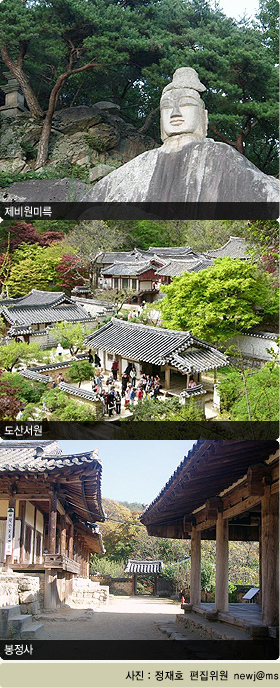

◇ 도산서원(사적 제170호)

차에서 내려 도산서원쪽 오솔길을 따르다 보면 오른쪽 강 건너편에 돌로 쌓은 야트막한 언덕배기가 눈에 들어온다. 1792년 정조 임금이 퇴계 선생의 학덕을 기리고 영남 선비들의 사기를 북돋우기 위해 임시 과거를 보았던 곳을 기념해 비각을 세운 '시사단'이다. 당시 과거 장소를 물색하러 서원에 내려왔던 규장각 각신 이만수가 장소가 좁은 것을 염려해 강 건너 모래밭에서 시험을 치르도록 했다. 응시자만 약 7천 명, 답안지 제출자가 3천 600명에 이르렀다. 왕이 직접 심사해 11명을 시상한 곳이기도 하다. 원래 돌 축대가 있었던 것은 아니다. 1976년 안동댐을 쌓으며 물이 차 오르자 이곳을 기념하기 위해 10m 높이의 축대를 쌓아서 보존했다.

서원 한 복판에 자리한 전교당에는 '도산서원'이라는 사액 현판이 걸려있다. 이 현판에 얽힌 재미있는 이야기가 전해온다. 선조 임금이 당시 명필 한석봉에게 현판을 쓰도록 명했는데, 도산서원 현판임을 미리 알려주면 행여 놀라 붓이 떨릴까봐 도산서원 네 글자를 거꾸로 한 자씩 불러주었다고 한다. 한 자씩 써내려가던 한석봉은 마지막 '도'(陶)를 쓰다가 도산서원 현판임을 알아챈 뒤 붓이 떨려서 삐뚤게 쓰고 말았다고. 물론 한석봉 필체를 모르는 일반 사람들로서는 삐뚠 지 바른 지 알 수 없는 노릇이지만.

◇ 제비원미륵(보물 제115호)

정식 명칭은 이천동 석불상이지만 제비원으로 불린데는 나름의 전설이 있다. 제비원에서 '원'(院)은 일종의 여관을 일컫는 말. 옛날 이곳에는 어려서 부모를 여의고 심부름을 하던 연(燕)이라는 처녀가 있었다. 인물도 곱고 마음씨도 착해서 누구나 사모했다는 것은 당연한 이야기. 아울러 이웃에 사는 마음씨 나쁜 부자도 등장한다.

헌데 이 부잣집 총각이 속으로만 사모했을 뿐 갑작스레 죽는 바람에 인연도 못 이루고 저승에 가게 됐단다. 염라대왕 왈, "너는 악행이 많아 다음 생에 소로 태어나야 하는데, 건너 마을 연이가 이곳에 쌓아놓은 덕행을 빌리면 다시 살아날 수 있다." 저승에서 연이가 덕행으로 쌓은 재물을 빌린 덕분에 다시 살아난 총각은 연이에게 자초지종을 설명하고 한 재산 뚝 잘라주었다나.

불심이 깊던 연이는 재물을 모두 절을 짓는데 썼고, 5년이나 걸린 불사 끝에 완성을 눈 앞에 두게 됐다. 그런데 마지막 날 기와를 덮던 와공이 발을 헛디뎌 지붕에서 떨어지고 말았다. 추락한 와공의 몸은 마치 기왓장처럼 산산조각이 났고, 그 순간 와공의 혼은 제비가 돼 날아갔다. 그래서 붙여진 절 이름이 제비사(연미사), 일대 명칭은 제비원이 됐단다.

◇ 봉정사

국보와 보물들로 가득한 절이다. 영주 부석사 무량수전보다 더 오래된 건물로 확인된 극락전(국보 제15호, 신라 문무왕 때 의상대사의 제자인 능인 대덕이 창건)이 있고, 보물인 대웅전(제55호), 고금당(제449호), 화엄강당(제448호)가 있다. 이곳에는 이름에 얽힌 사연들이 많다. 매표소를 지나가다 왼편 편나무 숲 사이로 정자가 하나 보인다. 원래 낙수대라는 이름이었는데 퇴계 선생이 수양차 왔다가 이름이 너무 밋밋하다며 '물 떨어지는 소리가 옥 구르는 소리 같다'는 뜻으로 '명옥대'로 이름붙였다.

봉정사라는 이름에도 설화가 있다. 영주 부석사에 자리잡은 의상이 종이로 봉황을 만든 뒤 도력으로 날려보내니 지금 봉정사가 있는 자리에 종이 봉황이 내려앉았다고 한다. 봉황(鳳)이 머문 자리(停)라는 뜻에서 '봉정사'(鳳停寺)로 불렀다고. 봉정사가 자리한 산의 이름도 원래는 대망산이었다. 능인 스님이 중턱 동굴에서 수행하던 중 어여쁜 여인이 유혹하며 수행을 방해하려는 것을 물리쳤다고 한다. 그 여인은 선녀로 변해서는 수행을 시험하고자 했노라며, 동굴을 환하게 밝혀주었단다. '하늘에서 내린 등불'이라는 뜻에서 지금까지 천등산(天燈山)으로 불린다.

김수용기자 ksy@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

李대통령 "친일·매국하면 3대가 흥한다고…이제 모든 것 제자리로"

'尹사면 차단' 사면법 개정안, 국힘 반발 속 법사소위 통과

'코스피 5800 돌파' 李대통령 지지율 58.2% 기록