장애인은 남의 도움 없이 혼자 먼 길을 이동하기 어렵다. 장애인이 편하게 이용할 수 있는 대중교통 수단은 턱없이 부족하고, 장거리 이동 수단인 고속'시외버스를 타려고 해도 승차를 거부당할 때도 있다. 자동차를 직접 운전하려 해도 맞춤형 자동차 제작이 제한돼 있어 이마저도 쉽지 않다. 상당수 장애인은 교통수단이 부족한 탓에 한정된 공간에서만 살아야 할 신세다.

◆대중교통 이용, 하늘의 별 따기

뇌병변장애 1급 이모(36) 씨는 지난달 13일 오후 2시 친목 모임에 참가하고자 대구 서구 비산동 한 시내버스 승강장에서 저상버스를 기다렸다. 한참을 기다린 끝에 저상버스가 왔으나 승강장을 그냥 지나가 버렸다. 오후 5시에 도착하는 다음 버스를 기다릴 수 없었던 이 씨는 나드리콜에 전화했다. 하지만 "주말이라 신청자가 많아 1시간을 기다려야 한다"는 답변이 돌아왔다. 그는 모임 주최자에게 연락해 "차를 놓쳐 오늘은 못 가겠다"며 집으로 발걸음을 되돌렸다.

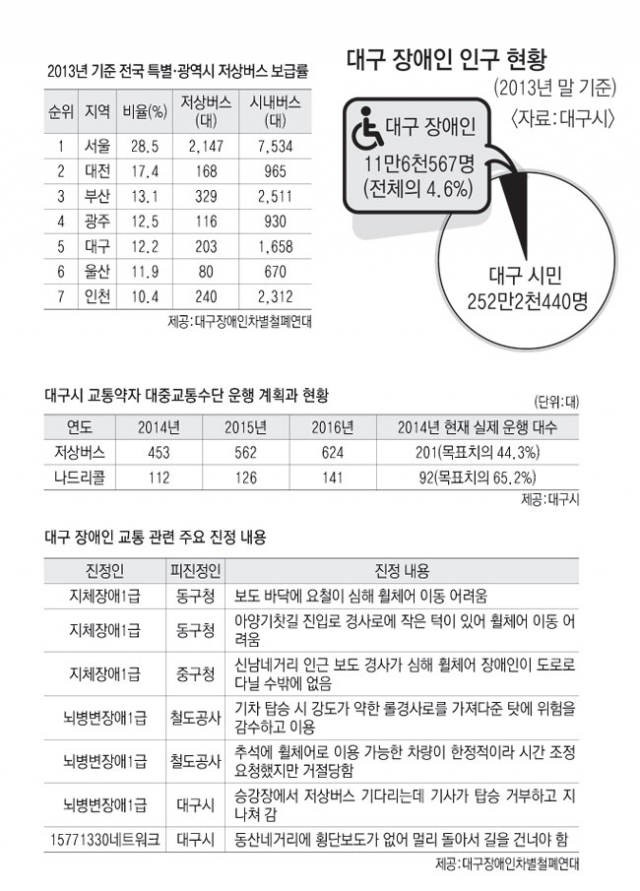

장애인들은 저상버스와 전용 콜택시 등 장애인의 이동을 돕고자 마련된 대중교통조차 이용하기 어렵다. 대구시는 국토교통부가 2007년 발표한 '교통약자 편의 증진 계획'에 따라 저상버스와 나드리콜(장애인'노인용 콜택시) 등 장애인용 대중교통수단을 도입하고 있다. 하지만, 예산 부족으로 도입 속도가 더딘 탓에 현재 운행하는 장애인 대중교통 차량의 수가 절대적으로 부족하다. 이 탓에 배차 간격이 크다.

대구시에 따르면 9월 말 현재 대구의 저상버스(201대)는 67개 노선에서 평균 3시간 간격(하루 5~7대씩)으로 운행하고 있다. 나드리콜(92대)은 퇴근길이나 비 오는 날엔 이용자가 많아 2, 3시간을 기다려야 배차를 받을 수 있다. 사정이 이렇다 보니 장애인들 사이에서는 "불편하더라도 일반 택시를 이용하는 편이 낫다"는 불만이 나온다.

육성완 대구장애인연맹 대표는 "저상버스를 인도에 붙여 세워야 지체 장애인이 휠체어를 탄 채 버스에 탈 수 있다. 하지만, 운전기사 중에 버스를 인도에서 멀리 대거나 버스의 휠체어 리프트를 조작할 줄 몰라 아예 승차를 거부하는 사람도 종종 있다"며 "거동이 불편한 장애인의 입장을 전혀 배려하지 않는 행동이다"고 했다.

대구 밖으로 나가는 장거리 이동에는 더 큰 장애가 버티고 있다. 고속버스와 시외버스에 오르는 계단이 좁고, 승강장에 리프트도 따로 없는 탓에 휠체어를 타고는 버스에 승차하기 어렵다. 이 때문에 추석명절 전인 지난달 2일 오후 2시 동대구고속버스터미널 앞에서 지체장애인 120여 명이 "추석을 앞두고도 고향에 갈 수가 없다"며 기자회견과 버스 탑승 시도 퍼포먼스를 2시간 동안 벌이기도 했다.

전근배 대구장애인차별철폐연대 정책국장은 "대구를 벗어나 다른 시'도로 갈 때 시외버스가 유일한 교통수단이다. 그런데도 시외버스들은 지체 장애인을 태워주지 않아 상당수 장애인은 명절 귀향은 물론 대구를 벗어난 사회활동을 포기한 상태다"고 했다.

기차를 타기도 쉽지 않다. 전 정책국장은 "무궁화호와 새마을호는 의자 사이 복도와 출입문, 휠체어 좌석 공간이 좁다. 또 KTX는 특실에 일반실 요금의 50%(동대구~서울 약 2만원)만 받는 장애인 전용 공간이 있지만, 장애인 중엔 저소득층이 많다 보니 이마저도 비싸 이용하길 꺼린다"고 했다.

◆자가운전 여건 마련, 급선무

장애인과 전문가 모두 "장애인이 직접 자동차를 운전할 수 있게 배려해야 한다"고 입을 모았다. 장애인 대중교통 환경 조성에 많은 예산이 들기 때문에 도입 속도가 느릴 수밖에 없고, 덩달아 이용률도 낮아 자가운전을 보장하는 것이 이동권을 누리게 하는 길이라는 것.

문제는 장애인 몸에 맞는 자동차의 선택 폭이 좁다는 점이다. 장애인은 비장애인을 기준으로 설계된 차량을 자기 몸에 맞춰 주문해야 하는데, 그 옵션이 다양하지 않다.

현재 국내 차량제조사가 제공하는 장애인 옵션은 ▷한 손이나 한 다리 장애인용 ▷한쪽 팔과 한 다리가 모두 불편한 장애인용 ▷두 다리가 불편한 장애인용 등이다. 1998년 대구대학교 학생이던 1급 뇌성마비 장애인 박재현(37'당시 24세) 씨가 양팔 장애인도 운전면허를 딸 수 있도록 도로교통법 개정을 이끌어냈다. 또 박 씨는 2000년 12월엔 일본의 양팔 장애인용 승용차를 모델로 해서 직접 개조한 차량으로 면허까지 땄다. 하지만, 여전히 우리나라에서 양팔 장애인용 차량을 판매하는 곳은 없다.

육성완 대구장애인연맹 대표는 "운전만 할 수 있다면 원하는 곳 어디든 다니겠다는 장애인이 많은데도 전용차량이 없어 안타깝다"고 했다.

전문가들은 대중교통 접근성과 자가운전 지원을 동시에 확대하지 않으면 장애인 대중교통에 들인 예산도 모두 버리는 셈이라고 지적하고 있다. 대중교통 인프라는 시간이 지나면 낡아 일정 기간마다 큰 비용을 다시 투자해야 하는데다, 이용률이 낮아 현재는 그나마 투자한 만큼의 효율도 못 보고 있기 때문이다.

김용철 대구대 재활공학과 교수는 "유럽'미국 등은 장애인 자가운전이 장애인의 자립권을 보장하는 길이라고 보고, 1980년대 후반부터 자가운전자에게 전용 차량용품을 지원하는 방향으로 장애인 교통복지 수준을 높였다"며 "대중교통에 대한 접근성을 높여 투자대비 효율을 높이는 한편 장애인 자가운전자를 늘려 불필요한 지출을 줄이는 방향으로 장애인 교통권을 보장해야 한다"고 했다.

홍준헌 기자 newsforyou@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

대통령실, 추미애 '대법원장 사퇴 요구'에 "원칙적 공감"

[단독] 국민의힘, '보수의 심장' 대구서 장외투쟁 첫 시작하나

지방 공항 사업 곳곳서 난관…다시 드리운 '탈원전' 그림자까지

정동영 "'탈북민' 명칭변경 검토…어감 나빠 탈북민들도 싫어해"

李대통령 지지율 54.5%…'정치 혼란'에 1.5%p 하락