〈10〉 가야와 신라의 접점, 성산동 고분

기록이 없는 역사의 실체를 시간을 거슬러 되짚기란 매우 어렵고 조심스럽다. 시간의 앞뒤를 분명히 가르기가 힘들고, 공간적 경계 또한 불분명해서다. 그 땅에 살다간 사람들의 자취를 쫓아가는 일 또한 불가능에 가깝다. 역사를 뒷받침하는 유물·유적마저 빈약하다면 판단과 해석은 흐려지기 마련이다.

성주가 간직해온 시간과 공간의 흔적도 예외는 아니다. 낙동강 서쪽은 '변한(弁韓)'의 땅이자 '가야'의 영역이라는 것은 역사학계의 통념이다. 하지만 12개 소국이 활거한 변한의 실체와 제국(諸國)이 밀접했던 가야의 전모를 후대 사람이 정확히 파악하기란 매우 어려운 일이다. 역사에 그 이름은 남겼어도 실제 위치를 비정하는 것조차 벅찬 현실이다. 하지만 비록 편린뿐인 기록과 유물을 통해 시간을 유추하고 공간 경계의 답을 찾아간다면 흐릿한 역사의 그림자라도 밟을 수 있다는 점에서 희망의 끈을 놓기에 아직은 때가 이르다.

◆삼국유사와 5가야

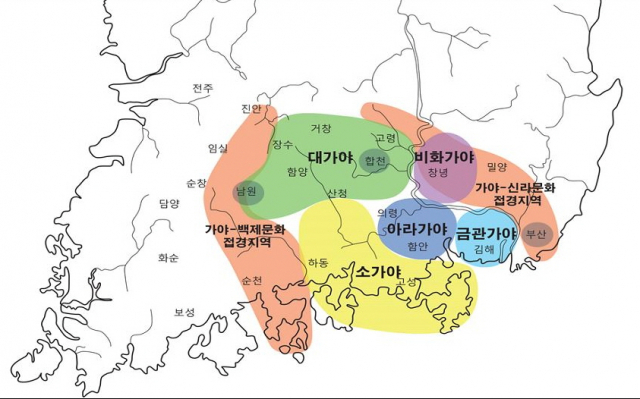

성주(星州)에 대한 옛 기억을 소환하는 첫 기록은 일연의 '삼국유사'다. 삼국유사 권1 기이(紀異)편 5가야(五伽耶) 항목에 성산가야 또는 벽진가야의 이름이 나온다. 바로 아라가야, 고령가야, 대가야, 성산(벽진)가야, 소가야다. 가야의 시작이라고 할 수 있는 가락국(금관가야)은 언급조차 없다. 또 '태조 천복 5년(940)에 다섯 가야의 이름을 고쳤는데 첫째는 금관, 둘째는 고령, 셋째는 비화이다. 나머지 두개는 아라와 성산이라고 했다'는 고려시대 역사서 <본조사략> 내용을 일연은 삼국유사에 인용해 놓았다. 김부식의 '삼국사기' 기술도 마찬가지다. 삼국유사의 범주를 거의 벗어나지 못한다.

성산(星山) 또는 벽진(碧珍)가야의 땅 성주는 '벽진국'이라는 또 다른 이름으로 통한다. 가락국 설화에서 보듯 수로왕과 함께 구지봉에서 태어난 6명의 동자 중 하나인 김벽로(金碧露)가 김해를 떠나 나라를 세우고 벽진국으로 불렀다는 것이다. 세종 7년(1425)에 경상도관찰사 하연(河演), 대구군사(大邱郡事) 금유(琴柔) 등이 세종의 명으로 간행한 필사본 '경상도지리지' 성주목 항목에 '이곳은 옛날에 벽진국이라고 불렸는데 지방 전승(諺傳)이라고 한다'고 기술했다. 문헌기록과 유물이 이를 뒷받침하기보다 입에서 입으로 전해진 전승과 후대의 인식이 반영된 명칭이라는 의미다.

세월의 흐름에 따라 성주의 지명은 계속 유전된다. 그렇지만 벽진과 성산이라는 지명은 마치 역사의 실마리처럼 사라지지 않고 계속 이어졌다는 점에서 벽진과 성산에서 성주의 뿌리를 찾는 것은 자연스럽다. '고려사 지리지'에 따르면 오늘날 성주군 일대의 신라 때 명칭은 일리군(一利郡) 본피현(本彼縣)이다. 경덕왕 16년(757)에 이를 신안(新安)현으로 고치고 성산군에 두었다고 했다. 신라 말기에 벽진군으로 고쳤고, 고려 태조 23년(940)에 경산부(京山府)로, 충렬왕 34년(1308)에는 성주목(星州牧)으로 고쳤다는 내용이 나온다.

변한과 가야-삼국-통일신라-고려-조선 시대를 거치면서 성주의 지명은 계속 바뀌었지만 여전히 벽진과 성산의 명맥이 이어지고 있는 것은 성주의 실체를 파악하는데 유용한 단서라고 할 수 있다.

◆변한 소국에서 성산가야로

성주읍 예산리 고분군은 성주의 초기 역사를 파악하는데 도움이 되는 유적지다. 이른바 변한 소국시대를 거쳐 성산가야로 이어지는 역사의 징검다리다. 기원전 2세기부터 1세기까지 초기 철기시대 유적지인 예산리 고분군에서 당시 이 지역 지배세력의 존재를 짐작하게 하는 유물들이 출토됐다. 2002년 경북문화재연구원의 발굴 조사로 통나무 목관묘(나무널무덤)와 판재식 목관묘 형식의 고분 40기가 확인된 것이다. 한반도 서북한 지역에서만 보이는 수레의 일산(日傘) 끝장식인 금동제 개궁모(蓋弓帽)를 비롯 옻칠한 나무 칼집에 동검을 끼운 칠초동검, 도끼 등 철기류, 흑도 장경호 등 토기가 수습됐다.

그러나 이후 2~3세기의 유물은 아직 그 존재를 드러내지 않고 있다. 성주 역사의 공백기인 셈이다. 구체적인 문헌기록과 유물이 우리 눈앞에 확연히 드러나지 않는한 그 역사를 정확히 짚어내기란 불가능하다. 성주 곳곳에 흩어져 있는 270기 이상의 고분을 통해 어렴풋이 짐작만 할뿐 학자들도 성주 역사 해석에 큰 힘을 싣지 못하는 이유다. 어느 시점(학계에서는 4세기 말쯤으로 보고 있다)에 기운이 쇠한 성산가야 지역에 신라가 진출해 그 영향권에 들어갔고, 결국 562년 대가야 멸망과 함께 가야가 완전히 신라에 귀속되면서 성산가야의 존재가 한줄 역사로 남게 된 것이라고 추측한다.

◆성산동 고분이 들려주는 이야기

성주의 중심인 성주읍 성산리에 위치한 성산동 고분군(1963년 제86호 사적 지정)은 성주지역 최대 규모이자 중심 고분군이다. 5세기 중반부터 6세기 후반에 조성된 성산가야 지배계층의 무덤으로 알려져 있다. 일제 강점기인 1918년 하마다 코오사쿠, 우메하라 스에지 등이 처음 3기를 발굴했고, 이후 1920년과 1923년 고이즈미 아키오, 노모리 켄 등이 대분(大墳)과 팔도분(八桃墳) 등을 조사해 모두 5기가 발굴됐다. 하지만 고분에 대한 조사 경위나 결과에 대한 보고는 없었다.

그 후 60여년이 지난 1986년 10월 계명대학교가 6개월에 걸쳐 봉토 높이 15~20m의 대형 봉토분 5기(38, 39, 57, 58, 59호분)를 정식 발굴 조사해 많은 유물을 수습했다. 이후 1992년 성주군과 계명대 박물관이 정밀지표조사를 실시하고 고분번호(1~129호)를 붙여 관리하면서 고분 복원사업을 계속 이어가고 있다.

순장(殉葬) 흔적이 드러난 성산동 고분군에서는 금귀걸이와 은제 팔찌, 반지, 곡옥 등 장신구 22점을 위시해 철제 도검과 양날이 있는 검신형 투겁창 자루에 원반형 코등이(담)가 끼워진 신라 양식의 철모(鐵鉾) 등 무기류, 마구(馬具) 등 금속품 388점이 수습됐다. 하지만 유물의 대다수를 차지한 것은 토기다. 58호분에서 나온 연화문 수막새 1점을 비롯 총 1천204점의 토기가 쏟아져 나왔는데 트럭 몇 대분의 분량이었다고 한다.

토기의 대부분은 이른바 낙동강 동쪽 지역 양식으로 대구 비산동·내당동 고분에서 나온 토기 양식과 거의 유사하다. 이 유물들은 당시 성주 지역이 정치·문화적으로 신라와 밀접한 관계를 맺고 있었다는 사실을 보여주고 있다는 점에서 성주 역사 연구에 귀중한 자료다. 서종철 기자 kyo425@imaeil.com

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

李대통령 "종편, 그게 방송인지 편파 유튜브인지 의심 들어"