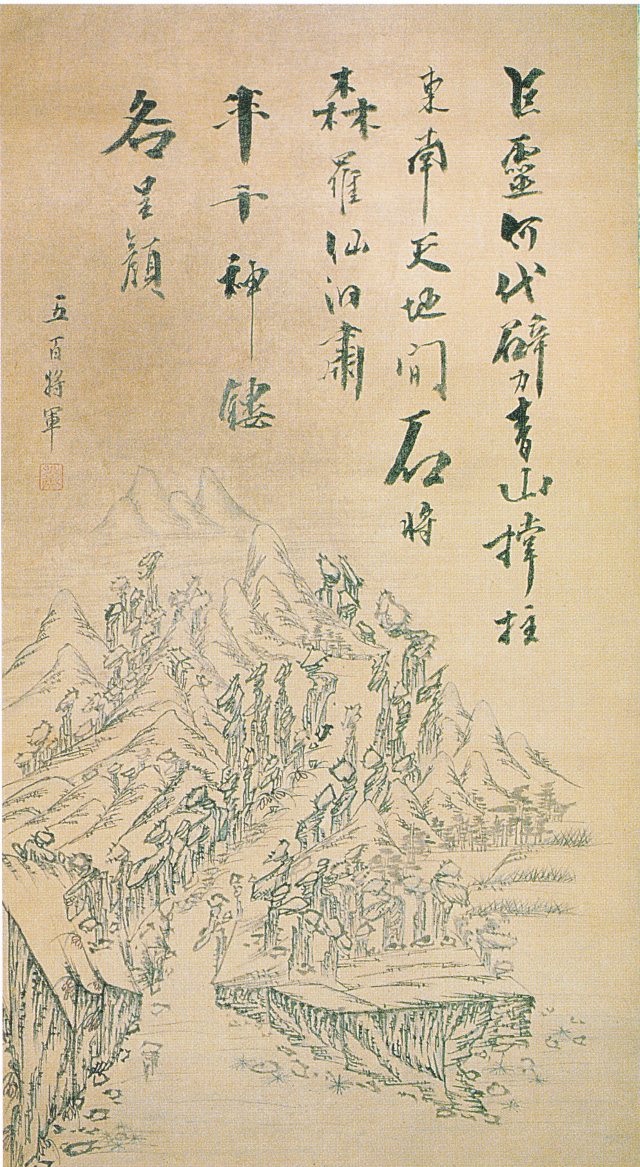

제주의 명소가 조선 화가의 그림으로 남은 많지 않은 예 중 소치 허련의 '오백장군암'이다. 실제 경치의 회화미보다 이 경치를 문학화한 시와 이 시를 쓴 서예가 그림과 일체로 감상되는 특이한 진경산수이다. 18세기가 지나면 진경산수가 점차 쇠퇴하는 대신 필묵 자체의 아름다움이라는 형식미를 통해 현상을 초월하는 정신미의 세계를 추구하는 문인화풍 산수화가 많이 그려진다. 19세기의 이런 유행에는 추사 김정희라는 대천재의 영향이 컸다.

허련은 김정희가 가장 아낀 제자였고 허련 또한 김정희를 가장 극진히 모신 제자였다. 허련은 진도의 몰락한 양반가 출신으로 28세의 늦은 나이에 해남 대둔사 초의선사를 찾아가 서화에 입문하게 된다. 일지암에 기거하며 멀지 않은 녹우당에서 공재 윤두서의 그림과 화보를 빌려보며 그림을 익혔다. 4년째 되던 1839년 허련은 초의선사의 추천으로 서울로 올라가 김정희의 집에 기거하며 그림을 배우게 된다. 김정희의 그림 취향은 중국 원나라 때 황공망, 예찬 등의 문인화였다. '큰 바보'라는 황공망의 호 대치(大癡)에서 딴 소치(小癡)로 허련의 호를 지어준 것도 조선의 황공망이 되라는 뜻이었다. 허련이 스승의 가르침에 따라 필묵미와 정신미의 대상으로 실경을 형상화한 그림이 '오백장군암'이다.

오백장군암은 제주 출신인 매계(梅溪) 이한우(1823-1881)가 영주십경(瀛州十景)을 꼽고 시로 읊은 명소 중 제7경인 '영실기암(靈室奇巖)'이다. 제1경은 물론 성산일출. 제주 조천읍에서 태어난 이한우는 운이 좋게도 23살 때부터 대정에 유배와 있던 김정희를 찾아가 그의 유배기간 내내 가르침을 받을 수 있었다. 영실(靈室)은 곧 '신선의 거처'이고 영실기암은 한라산 정상에서 서남쪽으로 3킬로미터 거리에 있는 절벽과 바위 봉우리들이다. 지금은 영실코스로 불리며 오백장군암 근처인 해발 1,280미터 영실휴게소까지 차를 타고 올라갈 수 있지만 허련이 이곳을 답사했을 때는 오르기 쉽지 않았을 것이다. 오백장군암을 가운데 두고 위쪽에는 멀리 한라산 봉우리들을 그려 넣었고 제일 아래쪽에는 오백장군암 근처에 있는 수직 암벽이 늘어선 병풍바위를 그렸다.

허련이 이 명소를 그림으로 남기게 된 것은 제주도로 스승 김정희를 찾아왔기 때문이다. 1840년(헌종 6년) 병조참판을 지내고 있던 김정희는 정쟁에 휘말려 죽을 처지에서 겨우 살아나 제주도로 귀양을 떠나게 되었다. 김정희가 제주도에서 8년 3개월 동안 위리안치의 유배형을 사는 동안 허련은 세 번이나 찾아가 몇 개월씩 함께 지내곤 했다. 김정희의 제주 유배, 제자의 스승 방문으로 인해 우리가 사랑해 마지않는 제주의 모습이 추사화파의 문인화풍으로 남게 되었다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정