"흑인같이 검게 그을린 환자가 실린 들것 40여 개가 한꺼번에 응급실로 들이닥쳤습니다. 환자 식별이 불가능해 얼른 발바닥만 닦고 매직으로 숫자를 적기 시작했습니다. 숨을 쉬고 있는 환자도 있었지만 그렇지 않은 분도 있었어요."

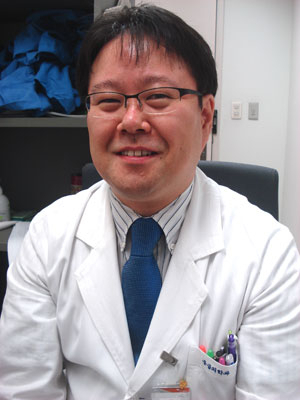

서준석(35) 동국대 일산병원 응급의학과 교수는 대구지하철 참사 당시 경북대병원 응급실에서 당직 중이던 때를 잠시 회상했다. "환자라기보다는 처참한 모양의 석탄덩이 같았습니다. 반사적으로 산소호흡기부터 찾았죠. 산소를 흡입하는 분도 있었지만 아닌 분도 있었어요. 가슴 속으론 '하나님'을 부르면서 다음 조치를 위해 펄럭거리듯 손발을 움직여야 했습니다."

서 교수의 전문의 번호는 402번이다. 현재 국내 응급의학과 전문의 중 402번째 의사란 뜻이다. 지난해까지 국내 의사는 총 11만 명 가까이 배출됐다. 국내 전문의 번호 가운데 그의 번호가 유독 낮은 이유는 다들 응급의학과를 꺼리기 때문이다.

"왜 지원했느냐"고 물었더니 그는 "응급실을 다룬 미국 드라마의 영향"이라며 웃었다. "주인공인 닥터 그린이라는 사람이 멋있어 보이더군요. 만약 CIS(범죄수사 드라마)를 봤다면 범죄의학과에 들어갔을 겁니다."

대화가 거듭되면서 전공의 선택이 단순히 드라마 영향만은 아닐 것이라는 느낌을 받았다. "다른 의사들이 포기한 환자를 놓고 심폐소생술을 성공시켜 두 발로 걸어나가는 환자를 보면서 전율 같은 보람을 느낀다"는 말과 "돈만 생각했다면 진작 개업했을 것"이라는 말에서는 일종의 봉사정신이 느껴졌다.

일을 하면서 가장 큰 변화는 성격이다. 넉넉한 외모처럼 급하지 않고 주위로부터 스트레스도 잘 받지 않는 낙천적인 성격이지만 죽음과 사투를 벌이는 현장에선 별명이 '날다람쥐'다. 하다못해 술자리에서도 그렇다. 밤낮과 일의 경중이 따로 없는 현장에서 그의 유일한 친구는 술이지만 다음날 출근을 위해선 빨리 먹고 빨리 취해 잠들어야 한단다.

응급의학 분야의 선구자로 자리를 굳혀가고 있지만 "집에서는 50점도 안 되는 가장"이라고 했다. 친구 결혼식에서 첫눈에 반한 약사 출신의 아내와 눈에 넣어도 아프지 않을 자식이 있지만, 가족과의 약속 시간은 한두 시간 늦는 것은 예삿일이고, 주말엔 얼굴 한 번 못 볼 때가 다반사이다.

그래도 "갈 길이 멀어 어쩔 수 없다"는 것이 그의 설명이다. "대구를 떠나 서울에서 일하기로 결심한 이유가 더 큰 세상을 보고 후배들에게 반드시 가르쳐야겠다는 생각 때문이었습니다. 내가 게으름을 피우면 이제 걸음마를 시작한 대구의 응급의료계 후배들도 늦게 배우게 될 것 같아 '언제나 처음처럼'이라는 자세로 살고 있습니다."

서 교수는 신암초교, 복현중, 경신고를 거쳐 경북대 의대를 졸업했다.

박상전기자 mikypark@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"울릉도 2박3일 100만원, 이돈이면 중국 3번 가"…관광객 분노 후기

李대통령 "박정희 산업화 큰 업적…비판 있지만 공적 누구나 인정" [영상]

취임 후 처음 대구 찾은 이재명 대통령, 핵심현안사업 지원 의지 강조(종합)

李대통령 지지율 51.2%, 2주째 하락세…민주당도 동반 하락

장동혁, '아파트 4채' 비판에 "전부 8억5천…李 아파트와 바꾸자"