도고산(道高山)과 안산이 서쪽을 포근히 감싸고 있다. 낙동강은 마을 동북쪽 흰들갯밭을 더 기름지게 적시며 북에서 남으로 흘러내린다.

통일신라시대부터 불도(佛道)가 서려 있고, 낙동강 기름진 땅에서 채소를 가꾸며 풍요를 누려온 마을, 칠곡군 기산면 노석2리 백석(白石). 노석리는 노석1리 '노곡'의 첫 글자와 노석2리 '백석'의 끝 글자를 따왔다. 조선시대 성주군 선남면에 속했고, 1983년 칠곡군 약목면에 편입됐다 다시 1986년 칠곡군 기산면으로 들어왔다.

불도가 높은 도고산, 마을을 포근히 안고 있는 안산이다. 백석은 도고산과 안산이 마을을 소쿠리나 바가지 모양으로 담고 있다고 '바가지마을'이라는 애칭을 갖고 있다.

◆백석, 흰 들과 흰 돌

백석은 원래 흰 들에서 흰 돌로 바뀌어온 마을 이름이다. 낙동강을 낀 백석은 옛날 마을 앞 강가 모래사장에 흰 모래가 많아 '흰들마을'로 불렸다고 한다. 지금도 백석에 인접해 행정2리와 영1, 2리에 걸쳐 있는 강변 경작지는 '흰들갯밭'으로 불린다.

흰돌, 즉 백석으로 불리게 된 유래는 두 가지로 유추해볼 수 있다. 하나는 마을 뒤편 뒷고개에 있는 하얀 바위에서, 다른 하나는 도고산 백토에서 전해진 것으로 보인다. 마을 서쪽 도고산과 연결된 '뒷고개'에 하얀 바위 2개가 있었는데, 이 흰 바위 때문에 백석이라고 불렀다는 것이다.

신이화(77) 씨는 "뒷고개에 하얀 큰 바위가 있었어. 그것 때문에 백석이라고 하지. 지금은 하얗지는 않고 때가 올라 거멓지"라고 말했다.

백석은 또 일제시대 도고산 줄기에 있던 노석리 광산에서 백토와 석회석이 많이 나와 이름이 붙여졌다는 설도 있다. 일제 때 도고산 자락에 광산이 있었는데, 여기에는 백토과 석회석, 금과 은 등을 많이 채굴했다고 한다.

◆흰들갯밭과 채소 농사

'백석마을로 시집 가려면 채소 바구니를 만들어서 가야 한다.'

50년대부터 70년대 초까지 백석에는 이 같은 우스갯소리가 나돌았다. 이 시기 채소는 백석 주민들의 주생계원이었고, 자식들 학자금의 원천이기도 했다.

기실 백석 앞에는 농사지을 땅이 별로 없다. 백석의 주경작지는 인접한 행정2리 '나오테마을'부터 영1, 2리까지 이어지는 강변 '흰들갯밭'이다. 강물이 스며 있는 갯밭은 예부터 땅이 기름져 채소 품질이 좋고, 수확량은 많았다. 당시 흰들갯밭의 60%가량을 백석 사람들이 경작했을 정도로 백석은 넉넉한 마을이었다. 하지만 채소 경작이 잘 되면 될수록 주민들의 고된 노동은 강도를 더했다.

남자들은 무, 배추, 시금치 등 채소를 경작하기 위해 좁은 산길을 넘어 소를 몰고 가야 했고, 아낙네들은 새참을 이고 흰들갯밭까지 오가야 했던 것. 또 채소를 수확한 뒤 나룻배를 타고 강을 건넌 뒤 채소 실은 소를 몰고 가거나 바구니를 이고 왜관장까지 가서 팔아야 했던 것.

이 때문에 83년 칠곡으로 편입되기 전까지 백석 사람들은 '잠은 성주(선남면)에서 자고, 농사는 칠곡(행정리)에서 짓고, 장은 왜관(왜관읍)에서 본' 셈이었다.

김종극(81) 씨는 채소농사가 성행했던 때를 회고했다.

"옛날에는 우리 동네가 부근에서 제일 잘 살았는기라. 행정리 앞에 들이 갯밭인데, 좋은 땅이라. 옛날 비료가 없고 할 때도 채소가 잘 됐어. 가을에 성주 사람들이 소에다가 무시(무) 사가지고 싣고 가고 그랬어요. 그러고 난 뒤에는 부인들이 말이지, 채소를 매일 방티(바구니)에 이고 왜관에 가서 팔고 그랬어요."

곽도근(78) 씨도 채소 팔러간 경험담을 늘어놓았다.

"시나나빠(유채)하고, 시금치, 배추, 무 그렇게 해가지고 채소밭이 좋아가지고 잘 돼. 그래서 매일 40단씩 해서 큰 다라이(고무 대야)에 담아 가서 팔았어. 아침에 배에 스물아홉 명씩 타고 왜관에 올라가면 장사꾼들이 자전거 타고 와서 떼어가고, 아니면 왜관 골목 다니면서 팔고. 골목을 얼마나 다녔는지 모른다. (6·25) 피란 갔다 와 가지고 이 마실(마을)에서 채소쟁이 안 한 사람 없다."

채소를 중심으로 밀과 보리농사를 짓던 백석마을은 70년대 초반 기산면 공동 양수장을 건립하면서 벼농사 위주로 바뀌었고, 90년대 이후 다시 비닐하우스 참외농사가 주를 이루게 됐다.

◆흰돌나루와 주막

백석에는 해방 이전까지 부산에서 '고배'로 불린 소금배가 올라왔고, 낙동강을 가로질러 소와 사람을 실어 날랐던 나룻배도 70년대 초까지 운용됐다.

소금배와 나룻배가 정박했던 곳은 바로 마을 앞 강변 '백석진(흰돌나루)'이었다. 마을 입구에는 주막이 있고, 주막 정면 앞으로 나루터가 있었던 것.

김종극 씨는 "부산에서 '고배'라고 소금배가 여기(마을) 앞에 대어 있었어. 어렸을 때 봤지. 소금창고는 따로 없었고. 지금 마을입구 식당 자리가 주막자리고"라고 말했다.

김종갑(78) 씨도 "소금배가 들어오면 성주에서 많이 사갔다고 해. 교통편이 없어니께. 전부 걸어서 왔다갔다 산길로 댕기미(다니며) 소금을 사가지고 그랬지"라고 했다.

6·25를 전후해 마을 나룻배는 백석마을 밭에서 수확한 목화를 가마니에 담아 운반하는데 사용됐다. 주민들은 이후 70년대 초까지 흰들갯밭에서 수확한 채소를 바구니에 담거나 소에 싣고 강 건너 강창나루를 통해 왜관장으로 향했다.

◆바위에 새긴 불심

칠곡군 기산면 노석리와 행정리 경계에 나지막이 솟은 도고산(348m). 봄에는 진달래와 철쭉이 흐드러지고, 여름에는 옛 광산에서 차가운 기운을 뿜어내고 있다. 일제 강점기 광석을 채굴하던 굴이 남아 있기 때문이다.

백석마을을 서남쪽으로 둘러싼 도고산은 특히 불심이 높은 산이기도 하다. 대나무와 솔숲을 헤치고 오른 도고산 중턱. 커다란 바위들이 줄지어 지탱하고 있는 절벽 한곳에 불상들이 눈에 들어온다.

가로 5m, 세로 4.5m의 바위 면에 돋을새김을 한 4개의 불상이다. 바위 중앙에 본존불, 좌우에 협시보살, 맨 오른쪽에 작은 불상이 앉아 있다. 삼존불좌상과 작은 불좌상이다. 보주(寶珠)를 새긴 특이한 보관(寶冠), 연꽃가지와 불상받침의 연꽃무늬, 붉은색·주황색·푸른색의 채색 등이 눈길을 모은다. 바로 '칠곡 노석리 마애불상군'이다.

전문가들은 "불상의 자세와 형태 등이 경주 남산 신인사 사방불의 동쪽 보살상과 비슷한 모습으로, 통일신라시대 초기에 제작된 것으로 보인다"고 설명했다.

1977년 발견된 이 불상은 2년 뒤 보물 제655호로 지정됐다.

1천300여년 전부터 불심이 서려 있는 이 산은 바로 불도가 높다고 도고산으로 불려졌으리라. 백석은 그렇게 도고산의 기운을 품고, 낙동강 기름진 밭에 채소를 가꾸며 살아온 주민들의 풍요로운 터전이다.

김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획:매일신문·(사)인문사회연구소

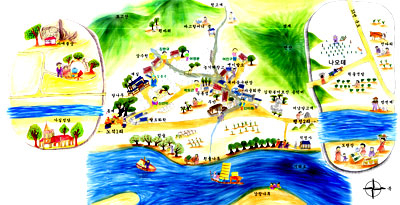

◇마을조사팀 ▷작가 이가영·김수정 ▷사진 박민우 ▷지도일러스트 권수정

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정