한국의 근현대사는 엄청난 격동의 시기를 통과하였습니다. 식민지 지배와 그 후유증, 이념의 선택, 파괴적인 전쟁 등으로 대표되는 격동과 파란은 그 시기의 문화를 제작'생산하는 담당층들로 하여금 심신의 안정을 보장해 주지 못했습니다. 심신의 안정은커녕 절박한 생존의 기로에서 허덕여야만 했던 것이지요. 결과적으로 친일에 관한 논란, 분단시대의 이른바 매몰에 관한 논의 등이 줄곧 문화인들의 평가에 심대한 영향을 끼치게 되었습니다.

일정한 시간이 경과한 다음 한국의 문화인들은 이민족 통치 시절에 발표한 작품과 삶에 대한 반민족적 행위의 평가, 전쟁 시기의 개인적 대응방식 등등 문화인으로서의 삶의 가치 선택과 위상에 대한 매서운 문책과 비판이 뒤따랐습니다. 문학사에서 육당 최남선과 춘원 이광수를 바라보는 시각에도 이러한 시각의 따가움을 줄곧 느끼게 됩니다.

대중문화인들의 경우에도 예외가 아니어서 수년 전부터 우리는 줄곧 가요계에서의 친일행적 논란에 휩싸인 경우가 한 둘이 아닙니다. 가요작품이란 것은 항시 그 시대 대중들과 더불어 숨쉬고, 감정을 조절하는 기능을 갖고 있기 때문에 통치자들이 가요작품을 체제의 선전을 위한 나팔수로 교묘히 이용하는 경우가 많습니다.

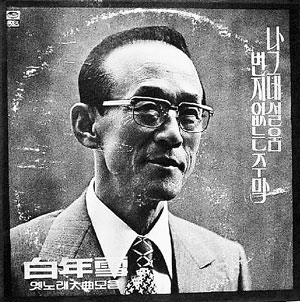

식민지 후반기에 집중적으로 만들어졌던 이른바 친일가요란 것이 그러했고, 1970년대 유신통치시절 후반기의 이른바 시국가요 제작의 강요가 그러한 표본이라 할 수 있습니다. 그리하여 가요 작품의 제작에 직접 참여하는 대표적인 작곡가, 작사가, 가수들의 존재성은 항시 지배체제의 통치수단으로 악용될 소지가 있는 것이 사실입니다. 우리가 오늘 이야기하고자 하는 가수 백년설(白年雪'1914∼1980)도 바로 그러한 경우입니다.

수년 전 여름, '역사 바로 세우기' 작업의 일환으로 친일파 명단을 발표하게 되었고, 이 발표로 온 나라가 뒤숭숭하던 시절에 가수 백년설의 이름도 명단 속에 들어가 있었습니다. 이 때에 저는 벗들과 더불어 경북 성주 예산리의 백년설 생가를 찾아본 적이 있습니다. 그날 따라 유난히 높은 습도에 등과 가슴은 땀으로 흥건했습니다. 옛 가수의 생가로 들어가는 입구에는 어떤 표지판조차 없었고, 엊그제 내린 비로 좁은 골목은 질척거렸습니다.

대문 앞에 서서 바라보는 생가의 광경은 영광과 오욕, 좌절과 허무의식으로 일관되었던 가수 백년설의 삶을 고스란히 들여다보는 듯 쓸쓸하고 적막하였습니다. 아주 사람이 살지 않는 것은 아니었으나 전혀 인기척이 없었고, 오로지 한 쪽 모퉁이에 묶인 강아지 한 마리가 악을 써서 낯선 방문객의 발길에 경계심을 드러내고 있을 뿐. 지붕과 서까래의 틈으로는 비가 샌 흔적이 보였고, 오랫동안 수리를 하지 않은 건물은 거의 냉담과 거부 속에서 방치된 기색이 뚜렷했습니다.

그 누가 이 낡은 건물을 가요작품 '나그네 설움'과 '번지 없는 주막'을 불러서 한 시대를 풍미했던 가수 백년설의 생가라고 인정할 것인가? 거의 다 쓰러져 가는 백년설 생가의 마당을 서성이며 저는 너무나 비감한 심정에 젖어 들었습니다. 바로 이러한 광경이 상처와 유린으로 얼룩진 한국현대사의 처참한 얼굴이자 본모습이라는 생각에 다다르자 저는 기어이 발끝에 눈물방울을 떨어뜨리고 말았습니다. 폐가로 변해버린 옛 가수의 생가 앞마당에서 저는 대표곡 '나그네 설움'의 한 소절을 나직하게 웅얼거려보았습니다. 때마침 흩뿌리는 가랑비 속에서 제가 부르는 노래는 야릇한 비가(悲歌)의 울림으로 촉촉이 젖어서 가슴속을 파고들었습니다.

오늘도 걷는다마는 정처 없는 이 발길

지나온 자죽마다 눈물 고였다

선창가 고동소리 옛 님이 그리워도

나그네 흐를 길은 한이 없어라

이동순(영남대 국문학과 교수)

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

한동훈 "김종혁 징계? 차라리 날 찍어내라…우스운 당 만들어"