일본강점기에 가장 무서운 병들로는 나병(한센병), 콜레라, 결핵 등의 전염병이었다. 제대로 된 치료법이 없던 탓에 한 번 병에 걸렸다 하면 사망률은 무시무시할 정도로 높았다. 이 때문에 격리조치를 해서 전염을 막는 것이 급선무였다. 나병은 동산기독병원이 운영했던 '나환자요양원'편에서 다시 자세히 다루기로 하고, 일본강점기 갖가지 질병에 대해 살펴보자.

◆가장 치명적인 전염병, 콜레라

콜레라는 인류 역사상 가장 치명적인 전염병 중 하나로 꼽힌다. 콜레라균(Vibrio cholerae)에 감염돼 급성 설사가 생기고 심각한 탈수가 빠르게 진행돼 목숨을 잃을 수 있는 병이다. 중증 콜레라의 경우 4~12시간 만에 쇼크에 빠지고 18시간~수일 내에 목숨을 잃을 수 있다. 적절한 치료를 하면 사망률이 1%도 안 되지만 가만히 두면 사망률이 50% 이상이다.

19세기 이전만 해도 콜레라는 중국 동북부에서 우리나라로 유입됐다. 1821년 8월 평안도에서 조정에 올린 보고서를 보면, 평양에서 콜레라에 걸린 백성 10명 중 8, 9명이 목숨을 잃었다. 1858년엔 무려 50여만 명이 숨졌고, 1886년과 1895년에도 수만 명이 죽어나갔다. 조선시대에만 해도 병의 정체를 알 수 없어 그저 '괴질'로 불렀다가 그 고통이 마치 호랑이가 살점을 물어뜯는 것과 같다고 해서 '호열자'(虎列刺)라고 불렀다. 병에 대한 두려움과 고통을 짐작게 하는 대목이기도 하다.

20세기에 들어서 콜레라는 일본에서 유입됐다. 1877~1910년 일본에서 가장 많은 사망자를 낸 전염병은 바로 콜레라였다. 이 기간에 55만4천여 명이 병에 걸려 무려 37만6천여 명이 숨졌다. 1902년 일본에서 콜레라 치사율이 70%에 이르렀다는 점을 감안할 때 우리나라의 사망자도 최소한 수만 명에 이르렀을 것으로 짐작된다. 하지만, 1910년 이후 일본에서 콜레라 대유행은 없었다. 당시만 해도 수액 요법이나 항생제 등의 뚜렷한 치료법이 없었기 때문에 검역과 소독 덕분으로 여겨진다.

◆급성 전염병 창궐에 무방비 상태

우리나라에서는 1919, 1920년 콜레라가 대 유행했다. 1919년에 1만6천여 명이 감염돼 1만1천여 명이 숨졌고, 이듬해엔 2만4천 명 중 1만3천여 명이 목숨을 잃었다. 일단 병에 걸리면 절반 이상은 이미 죽은 목숨이나 다름없었다. 황해도와 함경도 지역에서 유난히 환자가 많았고 그나마 경상도와 강원도는 피해가 적은 편이었다. 하지만, 전염된 가족과 이웃을 돌보다가 격리조치 때문에 강제로 산으로 피신해야 했고, 총독부 위생경찰의 강압적인 방역조치 탓에 말 못할 수모를 겪기도 했다.

이 밖에 급성 전염병으로는 장티푸스, 발진티푸스, 디프테리아, 이질 등이 있었다. 우리나라에는 정확한 통계가 없어서 알 수 없지만 19세기 말부터 이들 세균성 전염병 피해는 일본에서도 극심했다. 1876~1910년(35년간) 이질의 경우 환자 148만여 명에 사망자 36만2천여 명이었고, 장티푸스의 경우 환자 94만여 명에 사망자 22만여 명에 달했으며, 디프테리아의 경우 환자 약 30만 명에 사망자 약 10만 명이었다. 이런 상황은 한반도 역시 예외가 아니었을 것으로 짐작된다. 일제가 강제로 국권을 빼앗은 뒤 총독부 위생경찰을 내세워 보건, 검역 등을 강화했다지만 이런 전염병이 창궐했을 때 무기력하기는 마찬가지였다.

◆결핵 환자도 매년 4만 명씩 숨져

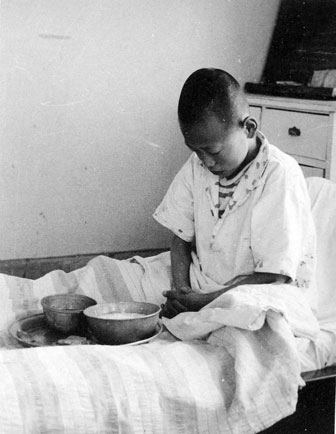

1940년대 동산기독병원 기록에도 당시 한반도 전역은 '질병의 전시장'이라는 표현이 어울릴 만큼 갖가지 질병들이 들끓었다. 앞서 급성 전염병 외에 만성 질병으로는 결핵성 질환이 유난히 많았고, 특히 폐결핵이 심각했다.

1930년대 후반 한국의 결핵환자는 대략 40만 명에 이르렀고, 매년 결핵 사망자도 4만 명에 달했던 것으로 나와 있다. 총독부는 1918년 1월 가래침에서 나온 결핵균이 병을 전파시킨다는 점을 알리고, 학교'병원'공장'극장'음식점'기차역 대합실 등 사람들이 모이는 곳에 가래침을 뱉을 수 있는 '타호'를 비치하도록 했고, 가래가 말라서 균이 날아다니는 것을 막기 위해 소독액이나 물을 부어두도록 했다. 환자 격리도 했지만, 다분히 기초적인 예방책일 뿐 적극적인 대책은 아니었다.

1928년 미국 북감리회 선교사인 셔우드 홀이 우리나라 최초의 결핵 요양원인 해주 구세요양원을 세웠고, 1932년 크리스마스 실 캠페인을 시작하기도 했다. 애초 셔우드 홀은 이순신 장군의 거북선을 최초의 실 도안으로 제안했지만 총독부가 반대했다고 한다. 결국, 최초 실 도안은 남대문으로 바뀌었다. 총독부가 결핵 퇴치를 위해 적극적으로 나선 것은 1930년대 후반이었다. 중일전쟁과 태평양전쟁을 일으키면서 건강한 인력이 필요하다고 판단해 예방협회를 만들고, 무료 접종도 시작했다.

◆성병 환자가 무려 50여만 명

가장 숨기고픈 질병 중 하나가 바로 성병이다. 일본강점기엔 성병도 유난히 많았다. 물론 1885년 제중원을 연 뒤 알렌이 작성한 '조선 정부 병원 제1차년도 보고서'에도 매독과 비뇨생식계 질병이 많다고 나와 있다. 매독과 후유증 환자만 1천140명으로 전체 환자 1만460명 중 10.9%를 차지했다. 이 밖에 연성하감(성관계로 생긴 전염성 무른 궤양), 임질, 경성하감(매독 초기 외음부에 생기는 딱딱한 궤양), 만성임균성요도염 등 성병 환자도 588명으로 전체 환자의 6%나 차지했다.

1928년 총독부 위생과는 약을 사거나 치료받은 이들을 조사한 결과, 한국인 창기(娼妓) 중 약 38%가 성병에 걸렸고, 한국인 장년층의 절반이 환자일 것으로 추정했다. 당시 치료에는 살균제를 쓰거나 수은을 쬐는 방법 등이 있었다. 수은 요법은 서양에서도 오랜 기간 쓰였던 방법이지만 독성이 강해서 위험했다. 1939년이 돼서야 비로소 '화류병 예방법'을 실시하기로 했는데, 이를 위해 앞선 해에 실시한 본격적인 조사작업에서 한국의 성병 환자는 50여만 명이라는 통계가 나왔다.

법안의 내용은 공공단체에 성병치료서를 설치하고, 치료비 일부를 국가에서 댄다는 것이었다. 아울러 성병 환자가 매춘할 경우 체형을 가하며, 의사들은 환자에게 전염 예방법을 반드시 알려야 한다고 밝혔다. 하지만, 총독부의 성병 단속은 환자의 고통을 덜어주기 위해서가 아니라 전쟁에 동원할 건강한 인력을 확보하기 위해서 실시된 것이었다.

김수용기자 ksy@msnet.co.kr

감수=의료사특별위원회

댓글 많은 뉴스

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"