해체신서/ 스기타 겐파쿠'마에노 료타쿠'나카가와 준안 공저/ 김성수 옮김/ 한길사 펴냄

에도(江戶) 중기 일본인들이 서양문물을 접하고 어떤 인식을 가졌는지를 보여주는 번역서가 한국어판으로 출간됐다. '해체신서'는 1774년 일본인이 일본어(실제로는 한문)로 사실상 처음 번역한 서양서적으로 출간 당시 해부학과 의학 영역에 충격을 준 것은 물론이고, 과학과 의학 분야에서 일본의 서구화를 이끌어낸 '단초'로 평가받는다.

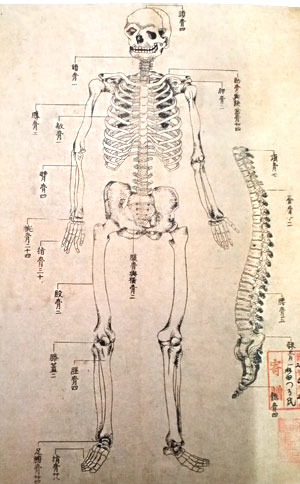

'해체신서'는 독일 의학자 쿨무스가 1722년 펴낸 '해부도표'를 네덜란드 의사 딕텐이 자국어로 번역했고, 이를 일본이 1774년 일본어로 번역출간한 해부서다. '해부도표'는 그림이 많고 내용이 간결해 여러 나라에서 번역됐으며, 그중 네덜란드 번역본이 일본에 전해졌다. 일본이 교류한 서양 국가가 네덜란드였기 때문이다.

해체신서는 동아시아 국가인 일본이 네덜란드로 대표되는 서양의 지식을 접촉하고, 그 학문을 적극적으로 수용하려는 의지를 표명했다는 점에서 의의를 가진다. 동시에 일본이 서양학문을 수용하고 근대화를 위한 노력을 시작하는 시발점이 되었다는 점에서 가치를 지닌다. 서양의 근대 해부학적 지식이 동아시아에 널리 소개되는 계기가 된 것은 말할 필요도 없다.

일본과 조선 둘 다 동아시아에 위치하고 있었으며 양국 모두 쇄국정책을 폈음에도 18세기, 19세기 서양문물에 대해 다른 태도를 취했던 배경에는 이처럼 서양문물에 대한 수용 의지의 차이에서 기인한 바가 크다. 실제로 일본은 근대로 전환해 가는 과정에서 난학의 영향을 크게 받았다.

의학이 발달한 요즘 기준으로 보자면 해체신서의 내용은 초보적이라고 할 수 있다. 그러나 '해체신서'를 필두로 책의 번역은 '지식의 전달'이라는 의미를 넘어 새로운 세상과 학문으로 자신을 객관적으로 바라볼 수 있는 사상적 변화의 근거가 되었다. 물론 '해체신서' 번역 이후 일본이 서양 의서를 지속적으로 번역하는 과정에서 현대 의학용어가 정립되거나 자리 잡는 계기가 되었다. 이는 일본뿐만 아니라 근대화 과정에서 일본의 의학 교과서를 다수 수용했던 한국도 마찬가지였다. 정치적, 경제적 차이 외에 서양 문물을 접한 시기와 서양 문물을 접하는 태도의 차이는 동아시아 여러 나라에서 다양한 결과(제국주의, 식민지, 반식민지 등)로 이어졌다.

'해체신서'는 총 4부(이 책에서는 '부'가 아니라 '권'으로 분류하고 있으나 4권짜리 책으로 오해할 가능성이 있기에 4부로 소개함)로 구성돼 있다. 신체의 갖가지 부분과 그에 나타나는 현상에 대해 그림을 덧붙여가며 설명하고 있다.

뼈와 관절의 분류에서는 '복사뼈, 팔, 넓적다리 등의 골두는 모두 자라날 수 있다. 자라나면 그 안에는 바늘 눈 같은 구멍이 되어 스펀지처럼 된다(원본에서는 골단은 작은 스펀지 모양의 뼈로 여기에 개재한 연골에 의해 성장한다)'고 밝히는가 하면 '뼈가 벌어진 틈에는 여러 형태가 있는데, 구멍이 관통한 곳은 혈맥과 신경이 통한다' '안쪽이 비어서 관처럼 생긴 것은 수액을 저장한다'는 등 당시로는 놀라운 연구결과를 밝히고 있다.

머리와 피부, 체모 편에서는 '차피(진피)는 가죽처럼 두꺼워서 신체를 보호할 수 있다. 신경, 혈관, 근육의 세락(細絡)이 섬유처럼 서로 교차한다. 외피가 차피를 통해 아픔과 가려움, 추위와 뜨거움을 지각할 수 있는 것은 신경이 있기 때문이다'고 밝히고 있다.

이 같은 모습은 천문, 지리, 윤리와 같은 거대담론을 즐기던 당시 동양의 학문과는 상당한 차이를 보이는 것으로 서양이 구체적이고 현실적이며 세세한 문제에 대해 질문하고 있었음을 보여준다. 당시 일본이 동양적 세계관과 상당한 차이를 보이는 서양의 학문을 적극적으로 번역, 수입했다는 점에서 이 책은 큰 의의를 갖는다.

436쪽, 2만5천원.

조두진기자 earful@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?