"한국 사람들은 일상대화에서 왜 이렇게 영어를 많이 쓰죠?"

2003년부터 계명대 한국어학당 강사로 있는 강진숙(42) 씨는 몇 해 전 수업 시간에 미국인 학생에게 이 같은 질문을 받고 얼굴이 화끈거렸다. 실제로 많은 사람이 '시크하다' '쿨하다' 등의 영어 표현을 스스럼없이 사용하기 때문이다.

우리말, 우리글을 배우는 외국인들 눈에 비친 한국인들의 언어생활은 온통 외래어'외국어와 의미를 쉽게 알 수 없는 말투성이다.

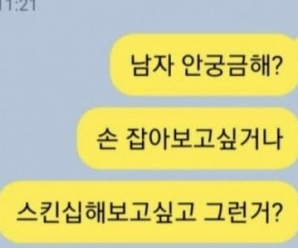

지난해 12월 한국에 와 경북대 어학교육원에서 한국어를 배우며 한국의 대학원 진학을 준비 중인 중국인 티엔펑(25) 씨는 한국인 친구의 문자 메시지를 받고 매우 당황한 적이 있다고 했다. 읽을 수는 있었지만 도무지 무슨 뜻인지 알 수 없어서였다.

"'쿨내 진동한다'는 말이 무슨 말인지 몰라 한참을 고민했어요. 친구들에게 물어보니 '멋지다'는 의미의 영어 단어 cool과 '냄새가 난다'는 뜻의 '~내 난다'를 결합해 '진짜 멋지다'를 표현한 말이었어요. 그냥 멋지다 하면 쉽게 알 수 있고 바로 기분도 좋았을 텐데, 이해가 안 됐어요."

티엔펑 씨는 중국에서는 중국어 단어가 있다면 굳이 외래어나 외국어 표현을 쓰는 일이 없다고 했다.

한국어를 배우는 외국인들은 한국인들과 대화를 하려면 한국어에다, 영어, 한국화된 영어 등 배워야 할 게 너무 많고, 상황에 따라 같은 단어도 완전히 다른 의미를 가지는 경우가 있어 혼란스러워하고 있다.

이뿐만이 아니다. 한국 사람이라면 누구나 다 아는 '소맥'(소주와 맥주를 섞은 술)은 외국인들 입장에서는 이상한 단어다. '불금'(불타는 금요일)이나 '비번'(비밀번호) 등 줄임말은 국어사전에도 없어 외국인들로서는 그 뜻을 알기가 쉽지 않다.

강 씨는 "영미권에서도 asap(가급적 빨리, as soon as possible의 줄임말)처럼 줄임말을 쓰고, 중국에서도 문자 메시지를 주고받을 때 '이만 안녕'이란 의미로 '88'을 쓰긴 하지만 한국처럼 줄임말을 남발하지는 않는다"고 했다.

더욱이 모바일 메신저나 문자 메시지에서의 줄임말은 특별한 기준이나 규칙도 없이 무분별하게 사용된다는 지적이다. 'ㅅㄱ'처럼 '수고'의 초성만 쓰는 경우는 예사이고, '응'을 의미하는 표현으로 'ㅇㅇ'이나 'ㅇ'이라고 자음만 쓰기도 한다. '아니다'는 뜻의 'ㄴㄴ'은 '노노'(no no)의 줄임말로 애초에 영어였다.

중국인 쉬단(27) 씨는 "한국에선 줄임말을 대화에 자주 쓰다 보니 교재에서 배우는 표현과 일상에서 쓰이는 줄임말 단어를 따로 외워야 한다"며 "유학생 중에는 한국어를 유창하게 할 줄 아는 척하고 싶어 일부러 줄임말을 쓰는 이도 적잖다"고 했다.

한국에서 생활하는 외국인들은 상가 간판을 보고 고개를 갸우뚱하기도 한다. 간판만 보고는 저곳이 뭐 하는 곳인지 당최 알 수 없기 때문이다. 예를 들어 불닭을 파는 식당의 간판에 '불닥'이란 말이 있으면 간판만 봐선 전혀 의미가 와 닿지 않는다. 또 알파벳으로만 쓰인 간판도 많다.

전문가들은 이런 현상에 대해 외국인뿐만 아니라 같은 언어를 사용하는 새터민들(남한에 정착한 탈북자)도 겪는 어려움이라고 말한다. 또 문제의 원인을 우리나라 사람들이 우리 언어와 문자에 대한 자긍심이 낮은 데서 찾는다.

백두현 경북대 국어국문학과 교수는 "줄임말이나 신조어 사용을 막을 수는 없지만, 이런 말을 아는 사람과 모르는 사람 간 소통 단절을 불러올 만큼 무분별하게 사용하는 일은 피해야 한다"며 "평소에는 서구 문화를 지향하면서 한글날에만 우리말, 우리글을 사랑하자고 할 게 아니라 우리 문화에 대한 긍지를 키우고 우리말로 순화할 수 있는 외래어는 되도록 바꿔 쓰려는 노력이 필요하다"고 했다.

홍준표 기자 agape1107@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

대통령실, 추미애 '대법원장 사퇴 요구'에 "원칙적 공감"

지방 공항 사업 곳곳서 난관…다시 드리운 '탈원전' 그림자까지

김진태 발언 통제한 李대통령…국힘 "내편 얘기만 듣는 오만·독선"

李대통령 지지율 54.5%…'정치 혼란'에 1.5%p 하락

정동영 "'탈북민' 명칭변경 검토…어감 나빠 탈북민들도 싫어해"