대구시가 기획·제작한 책 <지상대구>는 옛 지도와 주요 시설 도면을 통해 대구가 어떤 길을 걸어 지금의 도시가 됐는지를 따라간다. ▷교통과 인프라 ▷경제와 산업 현장 ▷문화와 휴식 공간 등 대구 발전의 궤적을 4부에 걸쳐 풀어낸다. 이 가운데 2부는 철도와 도로 같은 도시의 필수 시설이 어떻게 자리 잡아왔는지를 조명한다. (편집자 주)

대구의 힘줄이자 핏줄이었던 경부철도의 역사를 따라가 보자. 경부철도는 1904년 12월 27일 개통했다. 1905년 지도를 보면, 대구읍성 북문 바로 앞에 대구역이 들어서 있다. 성곽 안에 머물던 방어의 도시는 이때부터 바깥으로 길을 내기 시작했다. 대구는 성 안의 도시이자, 동시에 다른 지역으로 뻗어나가는 이중적 역할을 수행하게 된다.

지금의 대구역을 떠올려보자. 각종 음식점과 카페, 일행을 기다릴 휴게실과 사무실까지 갖춘 복합 시설의 형태다. 하지만 처음의 대구역은 기차를 타고 내리는 기능만 수행하는 소박한 공간이었다. 노선도 촘촘하지 않았다. 부산 초량과 대구, 대전, 영등포에만 멈추는 정도였다.

역다운 모습을 갖춘 건 1913년이다. 2층 규모의 목조 르네상스풍 역사가 완공됐고, 2년 뒤에는 대구역과 경상감영을 잇는 중앙로가 열렸다. 인도 폭 4m, 차도 6m로 당시 대구에서 가장 넓은 길이었다. 중앙로가 생기자, 지도 속 대구역 일대는 눈에 띄게 빽빽해졌다.

부산과 수도권을 잇는 철도의 중간 지점. 대구역 앞은 자연스레 '만남의 광장'이 됐다. 숙소를 찾는 이들, 한 끼를 해결하려는 사람들로 늘 붐볐다. 기차를 타지 않는 이들도 이곳을 약속 장소로 삼았고, 각종 시민 집회와 모임 역시 대구역 광장을 무대로 삼았다.

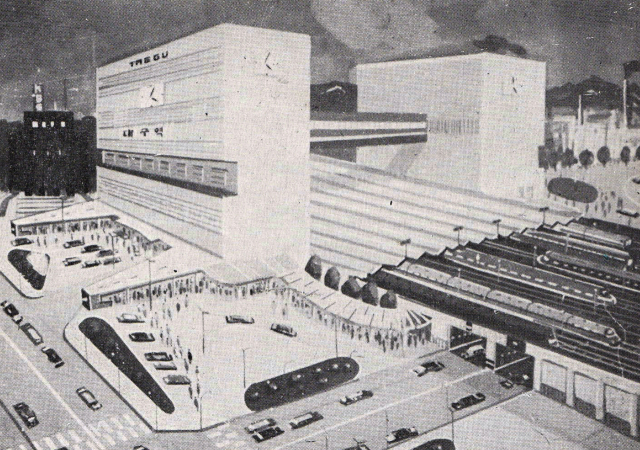

하지만 도시가 커지면서 고민이 시작됐다. 대구역 북쪽으로 도시를 넓혀야 한다는 요구가 나왔고, 역사는 도시 확장의 장애물이 됐다. 남북을 이을 해법이 필요했다. 이에 따라 1966년, 대구시는 대구역을 고층화하고 고가교로 오가게 하는 계획을 내놓는다. 철길을 걷어낸 자리에 107동의 상가를 지어, 역 주변을 더 번화롭게 만들겠다는 구상이었다.

계획은 실현되지 않았다. 대신 대구역 앞 광장에 지하도로를 내 남북 소통을 실현했다. "대구역 광장에서 보자"는 말이 지금은 쏙 들어간 이유기도 하다. 대구역과 대구공회당(현 대구콘서트하우스), 경상북도 상품진열소 등 주요 건물을 잇던 넓은 공간은 쪼개졌고, 사람들이 모여 설 만한 공간은 사라졌다. 1969년 동대구역이 문을 열며 승객이 분산되자, 광장의 역할은 다시 한 번 축소돼 지금의 형태가 됐다. (2부 2회에 계속)

댓글 많은 뉴스

유승민 "경기도지사 생각 전혀 없다…보수 유튜버, 당 간섭 말라"

조국 "李대통령 부동산 개혁, 내 토지공개념과 일치"

"모든 게 예상보다 빠르게 제자리 찾아"…李대통령 설 인사

[인터뷰] 장동혁에게 "이게 지금 숙청인가?" 물었더니

李대통령 "'다주택 팔라' 날세운적 없어…투기 부추기는 세력 책임져야"