태백의 낙동강 물길은 봉화를 거쳐 안동으로 흘러내리다 안동댐에 모여 잠시 숨을 고른다. 물길은 다시 서쪽 예천 지보 방향으로 향하다 삼강에서 내성천과 영강을 받아들인 뒤 상주, 의성으로 남하한다. 벼랑과 산을 에둘러 때로는 빠르게, 때로는 느리게 쉼없이 굽이친다.

구미 강창나루를 지난 물길은 김천 수도산에서 발원해 김천시를 비롯한 읍면을 지나 구미 고아읍과 선산읍을 거친 감천의 작은 물줄기를 감싸 안아 흐른다.

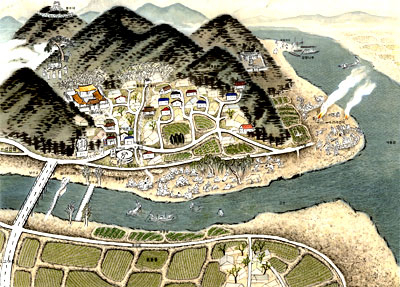

서원마을은 감천의 달콤한 물길이 낙동강의 넓은 품으로 스며드는 지점에서 북쪽 남산에 둘러싸여 있다. 구미시 선산읍 원1리 서원(남산)마을.

동쪽과 남쪽으로 각각 낙동강과 감천, 북쪽과 서쪽으로는 남산에 둘러싸인 형국이다. 경사진 곳에서 연꽃이 물에 이르러 있다는 전형적인 '연화도수형'(蓮花到水形) 명당으로 꼽히는 곳이다. 금오산 금오서원이 임진왜란으로 불탄 뒤 복원을 위해 옮겨온 곳이 바로 이곳 남산 기슭이기도 하다. 금오서원에서 이름을 딴 '원동'은 감천 북쪽 하천변에 있는 서원(원1리), 구시골과 강창(원2리), 감천 남쪽 하천변의 새도방과 어강(원3리)을 아우른다.

낙동강과 감천이 맞닿은 하천변에서는 두 물길이 빚어낸 기름진 원동들이 서원마을을 비롯한 일대의 생계 터전을 제공하고 있다. 서원마을은 남산과 금오서원의 정기를 받고 낙동강과 감천의 젖줄을 머금어 500여 년을 이어온 마을이다.

◆금오서원이 옮겨온 명당

1570년 야은 길재를 모시기 위해 금오산 기슭에 세운 금오서원. 야은은 고려왕조가 쇠락할 무렵 고향 선산으로 낙향해 금오산 밑에 채미정을 짓고 일생을 후학 교육에만 몰두하며 고려에 대한 충절을 지킨 인물이다. 1592년 임진왜란으로 서원은 불탔고, 왜란 후 서원을 재건하는 위치를 두고 영남학파 선비들은 왕에게 상소를 올렸다.

선비들은 금오서원 복원 위치로 '금오산은 외진 곳이어서 서원을 지키기 어렵기 때문에 앞쪽으로 감천이 흐르고 뒤쪽으로 남산이 보호해주는 명당인 남산 기슭이 적지'라고 왕에게 청했다. 이곳은 야은 출생지인 선산군 봉계리(현 고아읍 봉한리)를 보고 남향으로 지을 수 있는 위치라는 점도 이전 복원지 장점으로 꼽혔다.

야은의 고향마을을 바라다보며 60여 가구가 빼곡히 들어선 지역이 바로 금오서원과 어우러진 서원마을이다. 이 마을은 약 530년 전 무안 박씨가 개척한 것으로 전해지지만, 금오서원이 마을 뒤편 남산에 복원되면서 사람들이 몰려들기 시작했다. 금오서원이 남산에 복원(1602년)된 이후 이 마을은 금오서원의 이름을 따 '서원마을' 또는 '원동'으로 불렸으나, 현 주민들은 '남산마을'이란 지명을 더 선호한다. 2003년 청년들이 마을 입구에 세운 표지석에도 '원1리(남산마을)'로 돼 있다. 주민들은 금오서원도 남산에 자리 잡았다고 '남산서원'으로 부르기도 한다. 그만큼 남산에 대한 애착이 강하다는 뜻이다. 서원마을은 남산을 뒤로하고 낙동강과 감천이 만나는 연화도수형의 산수지세로, 금오서원이 옮겨올 만큼 명당으로 꼽힌다.

◆강창나루의 번성과 쇠퇴

서원마을 옆 강창마을에는 지금 사람이 살지 않는다. 하지만 남산 동쪽 낙동강변에 자리한 강창마을은 조선시대까지만 해도 남산마을보다 더 번창했던 마을이다. 구미지역 3대 나루인 강정나루, 비산나루와 함께 강창나루가 있었던 곳이기 때문이다.

부산에서 소금을 실은 배가 강창나루에 짐을 부린 뒤 김천으로 소금 일부를 보냈고, 다시 상주와 안동으로 올라갔다. 강창나루에 도착한 소금은 우마차에 실려 김천으로 전해졌다. 일제 강점기에서 1950년대 초반까지 소금배의 정류장이었던 강창나루는 1980년대 후반까지 낙동강을 건너고 고기를 잡는 나룻배의 정류장 역할도 했다. 나룻배는 매년 입찰을 통해 운영자가 결정됐고, 주민들은 운임으로 연간 한 차례씩 곡식을 냈고 타지 사람들은 꼬박꼬박 돈을 지불했다.

1970년대 구미~선산 구간 33번 국도가 개통된 이후 강창 사람들은 인접한 서원마을이나 다른 지역으로 하나 둘 떠나기 시작했다. 1980년 서원마을 앞에 감천을 건널 수 있는 잠수교가 생기고 전기, 전화 등 시설도 강창이 아닌 다른 지역에 들어선 것이다. 결국 강창에는 나루터 운영이 중단되고 편의시설이 제대로 들어오지 않는 바람에 사람들이 떠나버린 것이다.

강창에서 태어난 이성학(61) 씨도 1970년 강창을 떠나 서원마을에 정착했다.

이 씨는 "11대 할아버지 때부터 전주 이가가 300년 넘게 강창에 살았지. 6'25전쟁 이전까지만 해도 강창에 30가구 정도 있었어. 강창이나 여기나 한마을같이 다 알고 지내는 사람이니까 편리한 데로 왔지"라고 말했다.

육로교통이 발달하면서 나룻배 이용이 줄어들고, 강창 사람들은 전기 등 편의시설이 들어선 다른 지역으로 옮겨갔다는 것. 1979년 강창의 마지막 다섯 가구는 서원마을, 인근 구싯골마을, 고아읍 등지로 각각 이사를 했다고 한다.

◆외나무다리와 나룻배, 잠수교와 남산교

서원마을 주민들은 1970년대까지 낙동강을 건너기 위해서는 강창나루의 배를 이용했다. 또 감천을 건너기 위해서는 갈수기에는 섶다리, 홍수기에는 마을 배를 각각 이용했다.

감천 변에 서식하는 이태리포플러로 만든 섶다리를 주민들은 '외나무다리'라고 불렀다. Y 모양의 포플러나무를 뒤집어 교각 형태로 세우고 통나무를 기둥 삼아 소나무 가지와 흙을 다져 만든 임시 다리였다. 마을 청년들은 해마다 11월이나 12월에 외나무다리를 놓는 '협동의 현장'을 연출했다. 청년들은 감천 수량이 적은 겨울에 외나무다리를 직접 만들어 설치해 사용한 뒤 봄에 물이 불면 잠시 철거했다 다시 설치하는 것을 되풀이했다.

김종성(65) 씨는 "포플러나무를 비(베)다가 다리 만들어 가지고 소 몰고 겨울까지 다니고. 봄 되면 배 타고 막 따라가 (외나무다리) 건지고 동회관 자리에 죽 세워놨다가 겨울 되면 또 세우고"라고 말했다.

외나무다리를 철거한 뒤 봄부터는 농사를 짓기 위해 마을 공동 소유의 배를 이용해 감천을 건넜다. 마을 배는 소를 태우고 사람 십수 명이 탈 수 있는 규모였다.

감천을 건너는 배의 운행방식은 노를 젓는 방식과 '배 질미질' 방식 등 두 가지였다. 노는 참나무로 숟가락 모양을 만들어 저었는데, 물살이 셀 때는 똑바로 나가지 못한 채 대각선 방향으로 움직였다. 남산마을 앞은 감천이 낙동강에 합류하는 지점으로 물살이 셌기 때문에 이를 피하는 방편이 '배 질미질'이었다. 7~8m 길이의 긴 대를 이용해 하천 바닥을 찍어가며 배를 몰았는데, 사공은 배를 탄 사람들 중에서 힘이 가장 좋은 사람이 맡았다고 한다.

김영만(78) 씨는 "(마을 배) 길이는 10미터, 넓이는 한 3미터 정도 되고. 소 싣고 사람 싣고 해가 배로 농사 지었어"라고 말했다.

1980년 감천 잠수교인 '새마을다리'가 놓이면서 섶다리와 마을 배는 사라졌다. 주민들의 숙원이 풀린 셈이다. 불안정하고 한시적인 섶다리와 마을 배가 시멘트 다리로 대체되면서 마을의 물류와 교통은 획기적인 변화를 겪는다. 이 다리는 섶다리처럼 썩지도 않고, 봄에 물이 불어나더라도 떠내려가지도 않았다. 하지만 결정적으로 봄에 날씨가 풀리거나, 여름 홍수기에 물이 불어나면 그대로 잠기는 '잠수교'란 한계를 지닐 수밖에 없었다. 결국 2001년 썩지도, 물에 떠내려가지도, 잠기지도 않는 제대로 된 콘크리트'남산교'가 준공됐다. 이제 나룻배와 섶다리, 잠수교는 서원마을 주민들의 추억 속에만 남아있다. 김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획:매일신문'(사)인문사회연구소

◇마을조사팀 ▷작가 여수경'이재민 ▷사진 박민우 ▷지도일러스트 장병언

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정