40대 김우성(가명) 씨, 고등학교 체육교사인 그는 평소 마라톤 대회에 즐겨 참가하곤 했다. 평일 오후 일과시간이 끝나갈 무렵, 하루 앞으로 다가온 대회 준비를 위해 가볍게 몸을 풀고 있었다. 거의 매일 20㎞ 이상을 달린 덕분에 특별한 준비가 필요하진 않았다. 다만 최근 운동장을 뛰면서 기분 나쁘게 가슴이 뻐근해지고 이전보다 숨이 차는 것을 몇 번 느꼈다.

◆예고편이 없는 심장마비

일주일 전부터는 20년간 피워오던 담배도 끊었다. 하지만 이날도 운동장을 돌던 중 가슴이 뻐근해 오는 것을 느꼈다. 하지만 대회 준비로 조금 무리를 한 것으로만 여겼다. 대회 당일, 상쾌하게 출발한 김 씨는 500m쯤 뛰어가던 중 갑자기 앞으로 쓰러졌다. 다른 선수들은 넘어진 것으로 생각하고 대수롭지않게 지나갔다. 하지만 그는 미동도 하지 않았다.

이상하게 생각한 경찰과 동료들이 뛰어왔다. 의식도 없었고 마치 경련하듯 몸이 작게 떨리면서 약한 신음소리가 났지만, 이내 작은 움직임마저 사라졌다. 동료 체육교사 중 한 명은 맥박이 없음을 확인하자마자 바로 심폐소생술을 시작했다. 경찰은 119 구급차를 불렀다. 구급차가 현장에 도착해 그를 태우기 전까지 동료 교사는 심폐소생술을 멈추지 않았다.

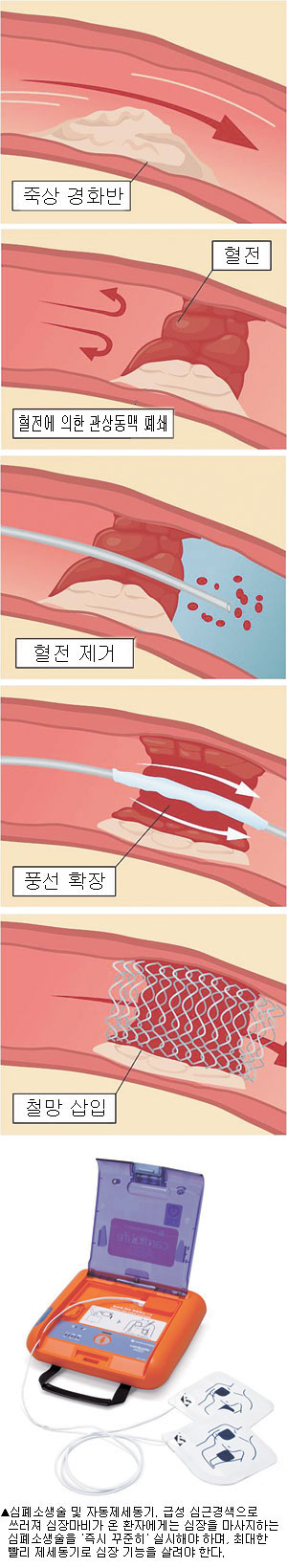

의식이 없는 상태로 인근 병원 응급실에 도착한 김우성 씨. 심전도 검사 결과 심실세동이 나타났다. 심장의 미세한 떨림만 있고 심장은 전혀 기능을 하지 못하는 상태로 곧 심장정지에 이를 수 있는 위험한 부정맥. 곧 심장에 제세동기로 전기충격을 주고 다시 심폐소생술을 지속하면서 대학병원으로 옮겨졌다. 누구보다 건강을 자신했던 김우성 씨를 쓰러뜨린 것은 다름 아닌 급성 심근경색증. 심장 근육에 피를 공급하는 관상동맥이 혈전으로 막힌 상태였다. 이를 다시 뚫는 중재시술이 필요한 상황.

곧바로 심장 혈관 촬영실로 옮겨졌다. 혈전 흡입용 카테터(가늘고 긴 관)를 혈관에 집어넣어 혈전을 제거하고, 스텐트(혈관이 막히지 않도록 유지하는 둥근 철망)를 삽입한 뒤 비로소 혈압과 맥박이 안정됐다. 문제는 의식이다. 심장과 달리 뇌는 혈액 공급이 4, 5분만 중단돼도 영구적 손상이 발생할 수 있다. 그는 영영 의식을 회복하지 못하는 것일까?

◆'자동 제세동기'를 아시나요?

드라마나 영화에서 의사들이 심장에 전기충격을 주는 장면을 가끔 보게 된다. 이처럼 전기충격으로 심장을 정상 리듬으로 회복시키는 것을 '제세동'이라 한다. 주로 치명적인 심실세동에 의한 심장마비가 발생한 경우에 시행한다.

심장마비는 심장이 갑자기 멎어 전신으로 혈액과 영양분이 공급되지 않아 갑작스레 죽음에 이르는 상황. 대부분 급성 심근경색증 때문에 발생한다. 이런 환자의 심장을 다시 뛰게 해서 의식 회복을 돕는 것이 바로 '심폐소생술'이다.

심장마비가 온 환자에게 심폐소생술을 하지 않고 방치해 두면, 10분 후 생존율은 2% 미만으로 급격히 떨어진다. 하지만 2분 내로 심장 마사지를 시작하면 생존율을 30%까지 높일 수 있다. 생존율을 높이기 위해 '얼마나 빨리 심폐소생술을 시작했느냐'도 중요하지만 '적절한 시기에 제세동을 했느냐'도 매우 중요하다. 심장 정지가 발생하고 2분 내로 심장 마사지를 시작해도 10분이 지나서 제세동을 시행하면 생존율이 2~8%에 불과하다. 그러나 4분 내로 제세동을 하면 생존율은 30%로 높아진다.

하지만 바로 옆 사람이 심장마비로 쓰러져도 어디서 제세동기를 구해서 쓴다는 말인가? 누구나 손 쉽게 쓸 수 있는 '자동 제세동기'가 있지만 아직 생소하기만 하다. 자동 제세동기는 심장마비로 쓰러진 사람에게 패들을 부착하면 기계가 자동으로 심장 상태를 읽어서 필요한 만큼의 전기충격을 주는 응급 의료장비. 자동 제세동기는 응급의료에 관한 법률에 따라 공공장소에 의무 설치하도록 돼 있다. 현재 대구에 보급된 것은 90여 대. 병원 외에 보건소, 시·도청사, 교도소, 119 구급차 등에 설치돼 있다. 그러나 119 구급차의 경우, 연간 20~40건씩 이용되고 있지만 동대구역, 대구공항 등 다중이용시설에 설치된 자동 제세동기는 아직 이용 실적이 없다. 그만큼 시민들이 이 장비에 대해 잘 모르고, 어떻게 사용하는지조차 모르고 있는 것이 현실이다.

◆심폐소생술, 여전히 많은 사람이 몰라

중환자실에 들어온 지 사흘째 되던 날, 김우성 씨는 극적으로 눈을 떴다. 자기가 왜 대학병원에, 그것도 중환자실에 누워있는지 이해할 수 없었다. 이내 가슴을 움켜쥐고 쓰러진 기억이 영화 속 장면처럼 떠올랐다. 대회 당일, 얼마 전부터 온 가슴 통증 때문에 연습량이 부족했다고 생각한 그는 출발 신호와 동시에 조금 서둘러서 뛰기 시작했다. 하지만 곧 가슴 통증이 시작됐다. 현기증을 느끼며 다리에 힘이 빠졌고, 그 자리에 풀썩 쓰러져버린 것. 죽음의 문턱까지 간 그를 살려준 것은 심폐소생술. 예고도 없이 찾아온 불행이었지만 평소 미리 심폐소생술을 배워둔 동료 교사가 쉬지 않고 심장을 마사지한 덕분이었다.

흔히 심폐소생술은 전문가들만 하는 것으로 오해하는 사람들이 많다. 심장마비는 집, 공공장소, 체육시설 등 병원이 아닌 생활공간에서 발생하는 경우가 훨씬 많다. 전문가를 기다릴 여유가 없다. 쓰러지는 것을 보고 심장이 뛰지않는 것을 확인하면 곧바로 심폐소생술을 시작해야 한다. 즉시 심폐소생술을 하면 그렇지 않은 경우에 비해 생존율이 2.5~3배 높아진다.

심폐소생술은 심장이 자발적으로 뛰지 못해서 피를 공급하지 못할 때, 강제로 심장에 압력을 가해 피를 돌게 하는 것. 가슴이 쑥 들어갈 정도로 깊이 눌러줘야 하며, 응급실에 도착할 때까지 쉬지 않는 것이 중요하다. 입으로 숨을 불어넣을 필요는 없다. 물에 빠진 사람을 구하는 것과 심장마비 환자는 다르다. 잊지 말아야 할 것은 '즉시'와 '쉬지 않고'이다.

심장마비 환자의 생존율은 선진국의 경우 지역마다 조금씩 차이가 있지만 대개 15~18%에 이른다. 하지만 우리나라의 경우는 3, 4%에 불과하다. 응급의료체계의 수준, 자동 제세동기의 낮은 보급률도 원인이지만 즉각적인 심폐소생술이 이뤄지지 않는 탓도 크다. 목격자에 의한 심폐소생술 비율이 3~9.6%에 그친다. 가족과 주변 사람들의 소중한 생명을 구하기 위해 심폐소생술을 반드시 미리 배우고, 주위에 알려줘야 한다. 심폐소생술을 배우는 것은 '내가 나를 살리는 길'이기도 한 셈이다.

김수용기자 ksy@msnet.co.kr

자료 제공=대구경북 권역 심뇌혈관질환센터

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정