팔공산 지맥 토봉, 속리산 줄기 나각산, 일월산이 뻗어 내려온 비봉산 등 삼산(三山)과 낙동강, 위천 등 이수(二水)가 어우러진 상주시 중동면 우물1리 우무실. 낙동강을 서쪽에, 위천을 남쪽에 인접하고 있어 강물이 자주 넘어들어와 마을에 물이 우물처럼 고였다고 우물리, 우무실 등으로 이름이 붙여졌다고 한다.

조선시대 임진왜란 당시 통정대부였던 남원 양씨 양세룡이 전란을 피해 뿌리를 내렸고, 뒤이어 풍산 류씨 서애 류성룡의 셋째 아들 수암 류진이 분가해 자리를 잡은 곳이다. 400여 년을 이어온 마을은 공군 사격장 비행안전구역으로 편입돼 3, 4년 전 우무실 주민 절반가량이 인근 범갈미에 새 둥지를 틀었고, 나머지는 타지로 떠나야만 했다. 수암이 당초 자리를 잡았던 가실(가사리) 주민들도 일부는 범갈미로, 나머지는 도시로 떠났다. 우무실은 당초 본동에서 범갈미로 터전을 새로 옮긴 셈이다.

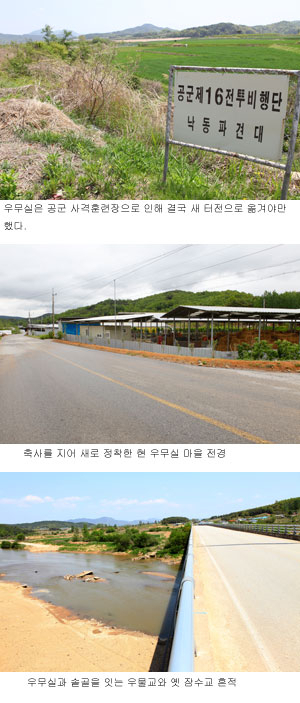

◆사격훈련장 피해 옮긴 새 우무실

중동면 우물1리의 대표적 마을인 우무실(큰마:본동)과 옆 가실(가사리)은 이제 사라질 처지에 놓였다. 우물 1리의 우무실, 가실, 샙디, 범갈미 중 가장 큰 마을인 큰마에는 양성모(89) 씨 부부와 양희영(44) 씨 가족 등 2가구만 남았고, 가실은 현재 몇몇 집터만 남은 채 아무도 살고 있지 않다. 큰마와 가실 사람들은 2007년과 2008년 모두 외지로 떠나고 큰마 16가구, 가실 4가구 등 20가구만 인근 범갈미로 옮겼기 때문이다.

우무실 사람들은 약 60년 동안 비행기와 포탄, 총탄 소음에 시달려오다 결국 정든 고향을 떠나 새 보금자리를 마련해야만 했다. 1953년 한국전쟁 이후 우무실 서쪽에 미 공군사격장이 들어섰고, 이후 1970년부터 한국 공군 전투기 사격훈련장으로 활용됐던 것. 2000년 정부가 소음저감대책을 마련하기 전까지 전투기를 통한 포탄 투하, 기관총 사격 등 훈련이 한 달 평균 15일 이상 계속됐다는 것.

양승택(55) 씨는 "내 태어나기 전부터 사격장은 있었으니까. 비행기 사격 경로가 이리(이쪽)라. 요(여기)서부터 타켓을 보고 쏘는 기라. 조종사가 오발을 하면 이리 떨어지는 거라"고 말했다.

안이순(66) 씨는 "귀도 멍멍해 가지고. 각중에 '화르르' 카면 소도 막 펄펄 쫓아 당기지. 대포 쏘는 소리를 하고 이랬거든, 집이 쿵쿵 울리는데"라고 했다.

2006년 공군과 상주시는 우무실 큰마(본동) 30가구, 옆 가실(가사리) 18가구에 대해 비행사격장 안전구역 확보를 위해 마을을 떠나야 한다는 통보를 했다.

옛 우무실에서 어머니, 동생과 함께 애완용 동물을 키우며 사는 양희영(44) 씨는 현재 국방부의 마을 보상금 책정과 관련해 공정하지 못하다고 소송을 제기한 상태이다. 양 씨는 "정부에서 나온 사람들이 접대를 받으면 같은 평수라도 보상을 더해주고, 밉보인 사람들은 정당한 보상금을 책정하지 않았다"고 말했다.

옛 우무실 이장을 했던 양승택(55) 씨는 마을 이주 과정에서 상처를 입었다. 본동(큰마:옛 우무실)에서 범갈미(현 우무실)로 옮기는 주민 외에 타지로 이사하는 주민들이 마을회관 등 공동재산 처리방식을 두고 자신을 비난했기 때문이다.

양승택 씨는 "동네 회관 팔아가지고 공동으로 회관 짓는 게 맞잖아. 어차피 없어질 본동 회관을 팔아서 옮기는 범갈미에 회관을 지으려고 하니까, 다른 지역으로 이사 가는 사람들이 마을 공동재산 처분해서 개인별로 나눠 갖자고 하는 거라. 이 동네를 떠나는 사람들이 공동지분에서 내 지분을 달라고 한 거라"고 말했다. 우무실 사람들은 우여곡절 끝에 본동에서 범갈미로 터전을 옮겼다.

◆구제역을 이겨낸 공동체

2010년 말부터 경북지역에 몰아친 구제역 광풍은 상주에도 영향을 미쳤다. 지난해 12월 중순, 우무실 사람들은 구제역 발발 소식을 접한 뒤 전쟁을 방불케 하는 대책을 마련했다.

우선 소 한 마리당 1천원씩 계산해 60여만원을 거뒀다. 이 돈으로 쌀과 김치를 제외한 음식물과 필요한 자재를 샀다. 집집마다 쌀 20㎏씩 모은 400㎏과 김장김치에다 공동자금(60여만원)으로 반찬을 사들여 공동생활을 하는 대신 마을 밖 출입을 자제했다. 부녀자들은 마을회관에서 매일 끼니를 차리고, 남정네들은 마을을 통과하는 차를 통제하고 소독을 했다.

중동면사무소는 자발적으로 방제작업을 하는 우무실 사례를 보고 천막으로 만든 임시초소 건립을 지원했고, 이후 상주시는 구제역 방제 모범마을로 삼아 컨테이너 초소를 지원했다. 12월 말 구제역 방역초소가 생긴 뒤 주민들은 매일 밤낮없이 2인 1조로 교대근무를 섰다. 산에서 나무를 해와 장작불을 피우면서 초소근무를 하고, 경운기를 이용해 마을 전역에 구제역 방제소독을 실시했다.

주민들은 공동기금을 3차례에 걸쳐 거뒀다. 12월 중순부터 두 달 반 동안 마을회관과 방역초소에서 살다시피 했다. 마을로 들어오는 우편물과 택배까지 모두 초소에서 받는 등 외부인들의 마을 출입을 엄격히 통제했다. 이 덕분에 지난해 말 우무실 소 600여 마리 중 구제역에 걸린 소는 1마리도 없었다. 마을 전체가 나선 덕분에 구제역 광풍을 피해갈 수 있었던 것이다.

양승택 씨는 "작년 12월 중순 천막 하나 받아가지고 쓰다가 12월 말 컨테이너 초소를 받아가지고 운영했어, 2인 1조로 당번을 짜가지고. 경운기로 동네 전체 소독을 하고, 나무를 공동으로 비다(베) 장작불을 때고, 하루에 한 번씩 온 동네를 확 덮어 씬(씌운)거라, 약으로"라고 말했다.

구제역을 칼바람과 함께 맞은 우무실 사람들은 그렇게 구제역을 딛고 봄을 맞을 수 있었다. 주민들이 똘똘 뭉쳐 소를 안전하게 지켜낸 것이다.

◆나루의 산실, 물댕이'샙디'솥골

우무실을 둘러싼 강변에는 낙동강 물댕이나루, 위천의 샙디나루와 솥골나루 등이 있었다. 북쪽의 토진나루까지 포함하면 중동면 우물리는 그야말로 나루의 산실이었다.

물댕이나루는 우무실 마을과 낙동면 물량리를 잇는 나루로, 작은 농사용 배가 주로 운용됐다. 우무실 사람들은 이 나루를 이용해 물량리로 가 논농사를 지었고, 고깃배로도 활용했다.

우무실과 샙디를 잇는 샙디나루도 농사용과 고깃배로 이용됐다. 우무실 사람들이 위천 건너 샙디마을이나 솥골에까지 농사를 짓기 위해, 샙디 사람들이 우무실을 거쳐 학교로 가기 위해 15명가량 탈 수 있는 배를 이용했다. 샙디나루는 1998년 우물교가 건립되고 토봉 밑을 돌아가는 농로가 포장되면서 사라졌다.

솥골나루는 우무실과 우물2리 솥골을 잇는 나루로, 이곳 배는 사람도 20여 명이 탈 수 있고 소도 탈 수 있는 정도의 규모였다. 역시 농사용 배였다. 이들 나루는 1998년 솥골 앞에 우물교가, 2007년 말지천에 신우교가 각각 건설되면서 모두 우무실 사람들의 옛 추억으로만 남았다.

◆고대 역사의 흔적, 봉황성과 우물리 고분군

봉황성(鳳凰城)과 우물리고분군은 우무실의 삼국시대와 고려시대 역사의 흔적이다.

낙동강과 위천이 합류하는 절벽 위에 흙과 돌로 쌓은 봉황성. 전체 둘레는 약 890m 정도이지만, 실제 인공적으로 쌓은 성 둘레는 북쪽 125m를 포함해 180m에 불과하다. 위천과 낙동강이 각각 흐르는 동쪽과 서쪽은 10~15m 높이의 수직으로 된 절벽으로, 자연적으로 성 형태를 갖추고 있기 때문이다. 일제강점기 일본이 펴낸 조선학보(103집)의 '조선성곽일람'에는 봉황성을 고려 때 쌓은 토석성으로 추정했다.

삼국시대 무덤으로 추정되는 우물리고분군은 우무실마을 북동쪽 산 44의 구릉 사이에 자리 잡고 있다. 구릉 정상부 해발 120m가량을 중심으로 능선을 따라 고분들이 흩어져 있는 것. 무덤 봉우리가 남아 있는 것이 50여 기에 달한다. 무덤 주변에서는 큰 항아리, 목 짧은 항아리, 굽다리 접시 조각 등이 나왔다. 이 무덤이 상주의 고대 사벌국과 어떤 연관성이 있는지 주목된다. 김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획:매일신문'(사)인문사회연구소

◇마을조사팀 ▷작가 김수정'이가영 ▷사진 박민우 ▷지도일러스트 권수정

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정