전북 장수에서 발원하여 충청남북도를 관통하는 금강, 중부내륙을 가로지르는 394㎞ 물줄기는 말 그대로 충청의 젖줄. 호남선 개통 전에는 서해와 중부 지역을 잇는 내륙수로로 많이 이용되었다. 이 강줄기와 나란히 서서 태안반도까지 맥을 달리는 산줄기가 있으니 금북정맥(錦北正脈)이다. 240㎞ 산줄기를 따라 20여 개의 산과 영(嶺), 재가 지나간다. 평택, 천안, 예산평야를 달려온 산줄기는 삽교천을 만나 잠시 목을 축인다. 안흥진으로 곧장 뻗어가던 산맥은 서해 입수 전에 몸을 살짝 일으켜 세우니 바로 홍성 용봉산이다. 높이 381m로 규모는 작은 편이지만 지세와 경치가 뛰어나 '충청의 금강산'으로 불린다. 덕숭산, 수암산 등 주변의 명산들을 제치고 홍성의 진산(鎭山)으로 우뚝 선 용봉산의 매력 속으로 들어가 보자.

◆예부터 내포문화권 중심, 일제 땐 항일 거점=홍성의 옛 지명은 홍주(洪州). 1914년 일제강점기 행정구역 개편 때 홍성(洪城)으로 바뀌었다. 이웃한 공주와 발음이 비슷해 바꾸었다는 말이 있으나 사실은 이 지역의 항일의식이 워낙 강해 일제가 인위적으로 이를 희석시키려 했다는 설이 유력하다.

일제는 더 나아가 당시 홍성의 상징이었던 홍주성을 파괴하려 했다. 성곽을 허물고 성문을 차례로 철폐하자 격분한 군민들이 궐기해 성곽 일부와 동문인 조양문(朝陽門)을 지켜냈다. 이 덕에 홍성은 옛 관아의 모습을 원형에 가깝게 보존할 수 있게 됐다.

서해안 끝단에 자리 잡은 홍성군은 내포(內浦)문화권의 중심으로 위상을 다져왔다. 서해의 밀물을 따라 포구가 내륙으로 밀려 올라와 일찍부터 수산물의 집산지가 되었고 그 덕에 홍성은 육운, 해운이 발달해 충남 서북부 지역의 교통, 행정, 문화 중심지로 발돋움했다.

용의 몸에 봉황의 머리를 얹어 놓은 형상이라는 용봉산은 이름과 달리 낮고 아담한 산이다. 그러나 등산로에 발을 들여 놓으면 신록을 배경 삼아 좌우로 펼쳐지는 기암괴석의 퍼레이드에 산꾼들은 압도되고 만다.

제비가 짐을 꾸리고 새들이 먹이를 저장한다는 백로(白露). 들판은 어느새 황색으로 물들었다. 가을빛을 머금은 햇살을 받으며 취재팀은 홍성으로 차를 몰았다. '백로전미발'(白露前未發), 백로 전 이삭을 패지 못하면 쭉정이가 된다는 속설을 입증이라도 하듯 들판의 벼들은 어느새 알곡을 꽉 채웠다.

◆최영 장군 활터~병풍바위~용봉사 코스 인기=오늘 산행 일정은 청소년수련원~최영 장군 활터에서 정상으로 올라 노적봉~병풍바위를 거쳐 용봉사로 내려오는 코스를 잡았다. 산림휴양관을 지나 최영 장군 활터로 길을 잡고 오른다. 최영 장군은 바로 산 밑 홍북 출신이다.

고려 말 극심한 혼란기, 당시 군부, 정계의 라이벌이자 정적(政敵)이었던 최영과 이성계는 권력의 정점에서 각축했다. 오(吳)의 주유(周瑜)가 "하늘은 왜 공명과 주유를 함께 냈느냐"고 울부짖었던 것처럼 두 사람의 만남은 비극의 시작이었다. 둘은 왜구 소탕, 홍건적 토벌, 반란 진압을 함께하며 전우로 때론 경쟁자로 전공을 다투며 대립했다.

위화도 회군이라는 최후의 승부점에서 하나는 새 왕조를 개창하며 군왕이 되었고, 하나는 권문세족의 수괴로 몰려 참형수로 일생을 마감했다.

활터는 사습장이라기보다는 호연지기를 키우기에 좋은 전망 터였다. 지금은 장군을 기념하는 누각이 우뚝 서 있고 등산객들은 장군의 무용담을 화제 삼아 한가로이 땀을 식힌다.

활터에서 잠시 오르면 이내 정상이다. 1시간 만에 정상을 올라 싱겁다는 자조(自嘲)는 잠시 고개를 좌우로 돌리는 순간 날아가 버린다. 발밑 염불계곡에선 눈, 코, 귀가 선명한 사자바위가 뚜렷하고 지척에선 볏가리를 쌓아 놓은 듯한 노적봉이 산객들의 마음을 넉넉하게 감싸준다.

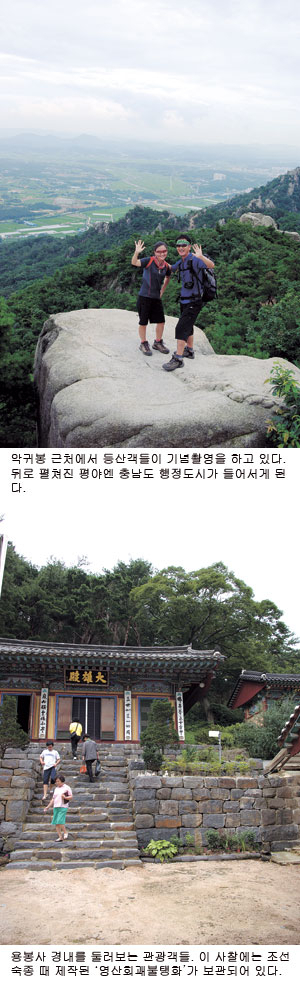

정상에서 내려서 악귀봉으로 향하는 능선을 탄다. 노적봉~악귀봉 암릉 길은 용봉산의 하이라이트. 거리는 300여m에 불과하지만 수석 전시장으로 불릴 만큼 기암기석들이 이 구간에 밀집되어 있다. 악귀봉을 지나면 발밑 들녘엔 파란 하늘을 가득 머금은 듯한 용봉저수지가 시야를 간질인다. 저 물빛 따라 가을도 채도를 높여갈 것이다.

임간휴게소에서 잠시 땀을 식히고 용바위~전망대를 향해 오른다. 누각에 오르니 한냇벌 너머 수암산이 높이 솟아있다. 일행은 다시 병풍바위로 향한다. 널찍한 암반이 시원스런 병풍바위는 밑에서 올려다보면 바위가 넓은 화폭처럼 펼쳐졌다고 유래된 이름이다.

◆천년고찰 용봉사엔 영산회괘불탱화 보존=병풍바위서 왼쪽으로 난 소로를 따라 내려오면 용봉사. 이 절은 고려시대 세워진 천년고찰로 전성기 때는 1천 명의 승려들이 생활했을 정도로 대사찰이었다. 본래 위치는 북서쪽으로 좀 더 올라간 지점에 있었으나 1905년 한 문중에서 종실묘를 조성하면서 폐사(閉寺)하는 바람에 현재의 자리로 옮겨오게 되었다.

고찰까지 없애가며 가문의 사리(私利)를 꾀한 세도가의 전횡은 비난받아 마땅하다. 이 사건은 선친 남연군의 묘를 쓰기 위해 예산 가야사에 불까지 지른 흥선대원군의 패악과 그대로 닮아있어 씁쓸함을 더한다.

용봉사에는 조선 숙종 때 제작된 '영산회괘불탱화'가 보관되어 있다. 조선후기를 대표하는 탱화로 매년 4월 초파일 일반인에게 공개된다.

용봉산, 용봉사는 일찍부터 왕족, 세도가들이 탐낼 만큼 명당자리로 이름을 떨쳤다. 산자락을 배경으로 김좌진 장군, 만해 한용운, 성삼문, 남당 한원진, 이응로 화백이 생가(生家)를 틀었으니 이름값은 한 셈이다.

일찍이 도선국사도 '용봉산 아래는 명승지'라고 설파했고 정감록에도 '용봉산 아래 400년 도읍지가 된다'고 기록되어 있다고 한다.

이 지기(地氣) 덕인지 용봉산 바로 밑 내포 신도시엔 충남도 행정타운이 조성되고 있다. 이 자리는 용봉산을 뒤에 두고 아래로 금마천이 물길을 트고 있어 전형적인 배산임수(背山臨水) 지형으로 꼽힌다. 현지 공사 담당자들도 "불도저를 밀 것도 없이 선 긋고 그대로 도시만 올리면 된다"고 할 정도로 지세를 자랑한다.

예언가들 말대로 '도읍지'(都邑地)는 아니지만 '도읍'(道邑)은 이룬 셈이니 이게 모두 용봉산의 풍수 덕인가.

글'사진 한상갑기자 arira6@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정