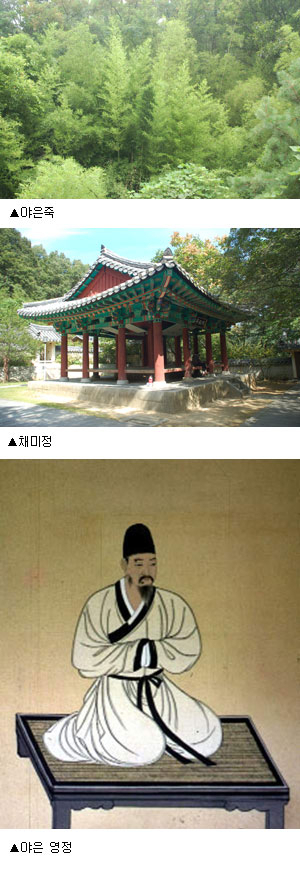

쇠퇴한 고려의 수도 개경을 둘러보며 '오백년 도읍지로…' 시작되는 '회고가'를 남기고 돌아오는 길재(吉再'1353~1419)의 마음은 말로 형용하기 어려웠을 만큼 착잡했으리라 생각된다. 선생은 고려에 대한 마지막 충성의 증표로 대나무 한 그루를 가져와 전원에 심고 마을 이름마저 도연명처럼 율리(栗里)라고 했다.

인동 출신의 여헌(旅軒'장현광의 호)이 선생의 이 대나무를 두고 한편의 시를 지어 남겼으니 곧 '야은죽부'(冶隱竹賦)다.

세모가 되어 날씨가 추우니/ 말라서 떨어지는 모든 식물들 안타깝네./ 마침내 청려장 짚고 짚신을 신고는/ 설한풍 속에 금오산 찾았다오./ 산언덕에 대나무 있는데/ 푸른 색깔 천고에 일색이네/ 이것은 야은이 손수 심으신 것으로/ 시원한 바람 어제와 똑같다오/ 선생은 고려의 백이와 숙제라….(이하 생략)

그러나 대나무 심은 장소를 두고 '처음 은거했던 도량동이다' '금오산 채미정(採薇亭'경상북도 유형문화재 제55호)이다' 등 논란이 있는 것 같다. 야은사는 1403년(태종 3)에 선생이 낙향한 후 은거했던 곳에, 채미정은 그 훨씬 뒤인 1768년(영조 44)에 지어진 것을 감안하면 처음 심은 곳은 율리, 즉 도량동이 맞다. 이뿐만 아니라 여헌의 '야은죽부' 역시 채미정을 짓기 이전의 작품이라는 점에서 더욱 근거가 확실하다.

야은은 본관이 해평으로 1353년(공민왕 2)에 태어났다. 어릴 때 아버지가 보성대판(寶城大判)으로 나아갔으나 녹봉이 빈약한 데다 청빈함을 즐겼기에 어머니와 달리 아버지를 따라가지 못하고 외갓집에서 떨어져 살아야 했다. 그 후 아버지가 임지를 개경으로 옮기자 비로소 고향으로 돌아온 어머니 품에 안길 수 있었다.

1370년(공민왕 19) 상산(商山'현 상주시)의 사록(司祿'목이나 도호부의 행정책임자) 박분(朴賁'?~1417)으로부터 맹자, 논어를 배우며 성리학에 눈을 뜨게 되었다. 그 후 개경으로 올라가 당시 최고 석학들인 이색, 정몽주, 권근 등에게 본격적으로 학문을 배워 1383년(우왕 9) 사마감시에 합격하고, 그 해 중랑장 신면(申勉)의 딸과 혼인을 하는 겹경사를 누린다. 조선조 명신 권근은 선생을 두고 "내게 와서 글을 배우는 사람이 많지만 길재가 독보(獨步)다"라고 큰 기대를 걸었다고 한다.

1386년(우왕 12) 진사시에 합격하고 이듬해 성균관 학정에 제수되었다. 1389년(창왕 1) 종사랑, 문하주서가 되었으나 이성계 등이 새로운 왕조를 세우려는 조짐이 보이자 이듬해 노모를 모신다는 핑계로 사직하고 고향으로 돌아왔다.

동문수학했던 태종이 선생을 불렀으나 나아가지 아니하고 독서와 후학을 가르치는 일에 전념한다. 지군사 이양(李楊)이 처소를 방문했다가 농토가 척박해 생산이 변변치 않음을 안타깝게 여겨 비옥한 농토를 선사했으나 최소한 먹고살 만한 조그마한 땅만 차지하고 나머지는 사양했다. 1419년(세종 1) 67세로 돌아가시니 왕이 호조에 명하여 부의로 백미, 콩 15석과 종이 100권을 보내고 매장할 인부를 마련해 주었다.

'야은집' '야은속집' 그리고 제자 박서생이 엮은 '야은언행습유록'이 전한다. 1739년(영조 4) 충절(忠節)이라는 시호가 내려졌다. 김숙자, 김종직, 정여창, 김굉필 등으로 이어지는 그의 학맥은 조선의 정치이념으로 자리 잡았다. 선생이 속이 비고 겨울에도 시들지 않는 대나무를 심은 뜻은 마음을 비우고 절개를 지키겠다는 다짐이었으리라. 인재의 고장 구미시가 야은을 기리기 위해 야은로를 조성하는 등 현창 사업을 벌이고 있다. 그렇다면 학교는 물론 공원이나 조경지 등에 야은죽을 많이 심어 놓으면 시민들의 자긍심이 더 높아질 것이 아닌가 한다.

더 나아가 낙동강 둔치 어느 한 곳에 대단위 '야은죽림원'(冶隱竹林園)을 조성하고 여헌의 '야은죽부'의 시비 등을 세운다면 더 의미 있는 공간이 되어 구미시민의 사랑을 받을 것이라고 생각된다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정