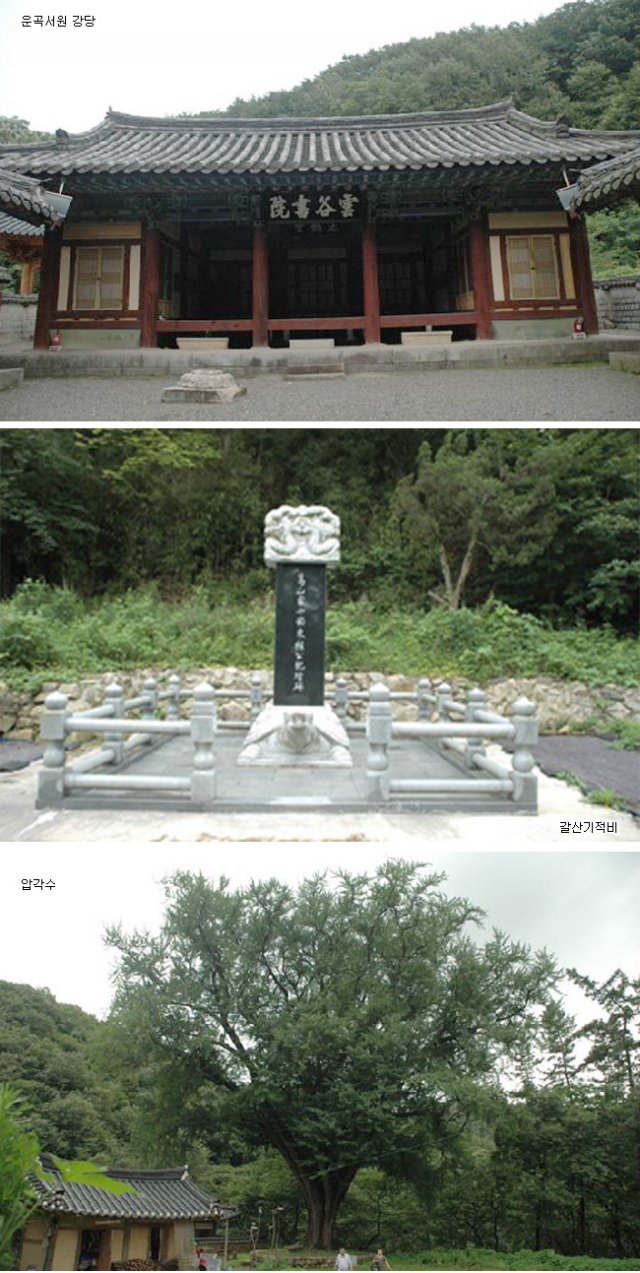

신라 천년의 고도 경주는 석굴암, 불국사 등 국보급 문화재가 많은 도시다. 따라서 자잘한 문화유산 따위에는 관심이 없을 수도 있다. 그러나 그런 등급 여부와 관계없이 나무를 공부하는 사람들이라면 꼭 가보아야 할 곳이 강동면 왕신리에 있는 운곡서원(雲谷書院)이다.

단종의 복위를 도모하던 금성대군과 부사 이보흠 등이 처형되고 순흥이 폐부(廢府)되자 죽었던 나무가 이들이 복권되면서 200여 년 후 되살아난 이적(異蹟)을 일으킨 '금성단(사적 제491호)의 압각수(鴨脚樹)' 가지를 꺾어 한 달여 후에 심었는데도 그 가지에서 움이 돋아 또 한 번의 이적을 일으킨 은행나무가 왕성하게 자라고 있기 때문이다.

운곡서원은 1784년(정조 8)에 건립하여 추원사(追遠祠)라고 했다. 안동 권씨 시조 태사 권행(權幸)과 죽림 권산해(權山海'1403~1456), 귀봉 권덕린(權德麟'1529~1573)을 배향하고 있다.

이곳에 금성단의 압각수 분신이 자리 잡게 된 데는 조선(祖先)에 대해 헌신적인 노력을 기울인 갈산(葛山) 권종락(權宗洛)으로부터 비롯되었다.

공은 1745년(영조 21) 경주 강동면 국당리에서 태어났다. 간옹(艮翁) 이헌경(李獻慶)으로부터 학문을 배우고 채제공 등 당대 명사들과 교유한 올곧은 선비였다. 1812년(순조 12) 홍경래가 난을 일으키자 의병장으로 추대되었으나 평정되어 출정을 중지했다.

공은 단종 복위에 가담했던 사육신 등이 신원되었으나 선대인 죽림 권산해에 대해 이렇다 할 혜택이 없는 것을 매우 안타깝게 여겼다.

여러 번 상소를 올리고 격쟁을 쳐서 그 부당함을 호소했다. 상경할 때마다 금성단에 들러 압각수를 어루만지며 대군의 혼령이라도 도와주기를 간절히 빌었다. 이러한 끈질긴 노력이 헛되지 않아 1789년(정조 13) 복권되었다. 조선왕조실록 5월 7일자의 기록은 대략 다음과 같다.

고 첨정(僉正) 권산해(權山海)의 관직을 회복하였다. 경주(慶州)의 유학(留學) 권종락(權宗洛)이 격쟁(擊錚'임금의 거동 길에 꽹과리를 쳐서 억울함을 알리는 일)하고 말하기를, "12대조 고 첨정 산해는 장릉(莊陵)의 이모부가 되는 신하로 평소 지조가 굳어 사류(士流)의 추앙을 받았으며 호를 죽림(竹林)이라 하였습니다. 1440년(세종 22)에 녹사(錄事) 및 주부(主簿)로 천거되었으나 모두 나아가지 않았고, 1454년(단종 2)에 비로소 종부시 첨정으로 나아갔으나, 단종이 양위(讓位)함에 항상 한 번 죽을 마음을 품고 있었으므로 누차 제수하는 명이 있었으나 끝내 나가지 않았습니다. 1456년(세조 2)에 성삼문(成三問) 등이 먼저 옥에 갇히자 산해는 하늘을 우러러 눈물 흘리며 '이것이 진실로 하늘의 뜻인가'하고 드디어 높은 집에서 뛰어내려 자살하였습니다. 뒤에 체포령이 내려졌으나 이미 죽었으므로 미칠 수가 없었습니다. 그러므로 관작을 삭탈하는 데 이르고 벌이 전가사변(全家徙邊'범죄자 가족을 변방으로 이주시키는 형벌)하는 데 이르렀으며, 또 자손들을 100년 동안 금고(禁錮)하도록 하였습니다. 영조께서 선대왕의 성덕을 본받아 생육신(生六臣)과 사육신(死六臣)들에게 모두 벼슬을 추증하고 정문을 세워주셨습니다. 그리고 지금 우리 성상께서는 또 생육신들에게 시호를 주는 은전을 내리셨는데, 신의 조상의 충절도 실로 생육신'사육신과 하나이면서 둘입니다"하였다.

이에 대해 이조가 아뢰기를,

"산해의 순절(殉節)이 실로 육신과 똑같이 아름다우니 추복(追復)의 은전을 베푸는 것이 마땅하겠습니다"하니 따랐다.

공은 그 교지를 들고 금성단을 찾았다. '대군께서 돌아가신 후 압각수가 죽었다가 신원된 뒤 도로 살아났으니 저의 선조의 올곧은 충성심 역시 대군과 같습니다'라고 했다.

공은 압각수의 가지를 꺾어 행낭에 넣었다. 용궁의 죽림 묘소에 들러 신원의 기쁨을 전하고 한 달여 만에 운곡에 도착했다. 주위 사람들이 가지가 너무 말라 살 수 없을 것이라고 했으나 공은 '우리 죽림공의 충절이 드러난다면 이 나무도 풍기의 압각수처럼 반드시 다시 살아날 것이다'라고 하며 심었다. 1819년(순조 19) 별세하니 향년 75세였다. 저서로 '갈산집'이 있고 예천 노봉서원에 배향되었다.

죽림은 1885년(고종 21) 다시 이조판서로 추증되고 충민(忠愍)이라는 시호도 받았다. 은행나무는 꺾꽂이가 잘 되지 않는 나무다. 그런데도 되살아난 것은 공의 지극한 정성에 하늘이 감응한 것이라고 볼 수밖에 달리 설명할 수 없다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정