여러분께서는 '진주라 천리 길'이란 노래를 기억하시는지요? 낙엽이 뚝뚝 떨어져 땅바닥 이곳저곳에 굴러다니는 늦가을 무렵에 듣던 그 노래는 듣는 이의 가슴을 마치 칼로 도려내는 듯 쓰리고도 애절하게 만들었지요. 1절을 부른 다음 가수가 직접 중간에 삽입한 세리프를 들을 때면 그야말로 눈가에 촉촉한 것이 배어나기도 했답니다. 그 대사의 내용은 다음과 같습니다.

진주라 천리 길을 어이 왔던가

연자방아 돌고 돌아 세월은 흘러가고

인생은 오락가락 청춘도 늙었어라

늙어가는 이 청춘에 젊어가는 옛 추억

아, 손을 잡고 헤어지던 그 사람

그 사람은 간 곳이 없구나

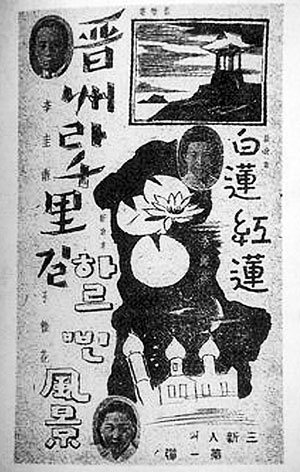

오늘은 1941년, 식민지 후반기의 절창으로 손꼽히는 '진주라 천리 길', 이 노래를 불렀던 가수 이규남(李圭南'1910∼1974)에 대한 이야기보따리를 끌러 놓고자 합니다.

흘러간 식민지 시절에는 성악을 공부하던 이가 대중 가수로 방향을 바꾼 경우가 더러 있었습니다. 그 유명한 '사의 찬미'를 불렀던 윤심덕을 비롯하여 채규엽을 손꼽을 수 있습니다. 윤심덕의 경우는 경제적 곤궁함에서 벗어나려는 방편이었지만 스스로 생을 마감해버립니다. 다음으로는 김용환'김정구'김안라 형제가 떠오르네요.

그들은 성악 활동에 대한 자부심을 가졌지만 더욱 화려해 보이는 대중음악으로 방향을 수정했고, 마침내 성공한 경우입니다. 여성가수로는 왕수복이 생각납니다. 성악에서 대중음악으로 진로를 바꾼 또 하나의 사례로 우리는 이규남을 기억합니다. 그런데 이규남에 대한 전기적 자료가 우리에겐 그다지 익숙하지 않습니다. 왜냐하면, 남북 분단시기에 그는 북한을 선택해서 올라가 버렸기 때문입니다.

가수 이규남은 1910년 충남 연기군 남면 월산리에서 출생했습니다. 본명은 윤건혁(尹建赫)이었고, 가수로서의 예명은 이규남과 임헌익(林憲翼), 두 이름을 사용했습니다. 이 때문에 자료에 나타나는 세 이름을 혼동하는 경우가 가끔 발생하기도 하지요. 일찍이 서울로 올라가 휘문고보를 졸업하고 1930년 일본의 도쿄음악학교 피아노과에 입학할 정도로 가정환경은 비교적 넉넉했던 듯합니다.

이규남, 그러니까 본명으로서의 윤건혁이 일본에 유학한 지 3년째 되던 해, 집안은 기울기 시작하여 일시 집으로 돌아오게 됩니다. 하지만, 윤건혁은 식민지 조선으로 돌아와서 서울에 머물며 성악에 대한 깊은 관심을 갖게 되고, 스스로 맹렬한 연습을 했습니다.

1932년, 윤건혁은 일본의 콜럼비아레코드사에서 발매한 조선보(朝鮮譜)를 통해 몇 곡의 노래를 취입했었는데, 당시 노래들은 대개 서양풍의 클래식한 분위기였으며, 이 작품을 임헌익이란 예명으로 발표했습니다.

윤건혁은 1933년에도 왈츠풍의 '봄노래'를 비롯하여 '어린 신랑''깡깡박사''빛나는 강산' 등과 신 민요풍의 노래를 발표합니다. 이 과정에서 윤건혁은 대중음악이 지닌 보편성과 고유의 가치에 대한 새로운 깨달음을 갖게 되었습니다. 그러나 윤건혁은 가슴 속에 여전히 남아있는 성악에 대한 열망을 억제하지 못하고 다시 일본 유학길에 오르게 됩니다.

일본에 가서는 바리톤 분야에서 성악을 수련했습니다. 이때 일본의 콜럼비아레코드 본사에서는 윤건혁의 음악적 재주를 남달리 주목하고 음반 취입을 권유했는데 경제적으로 곤궁한 처지에 있었던 윤건혁은 이를 즉시 수락하고 '북국의 저녁''선유가' 등이 수록된 2장의 SP음반을 발표했습니다. 이러한 윤건혁의 활동과 존재는 자연스럽게 식민지 조선의 대중음악계에도 알려졌습니다.

이동순(영남대 국문학과 교수)

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정