스님들 인품 고매할 때 사찰의 품격 높아져

운문사에 세 번이나 갔는데 한 번도 절 구경을 못한 친구가 있다. 술과 돼지고기 수육을 들고 명찰 운문사를 구경하겠다며 길을 나섰다. 슈퍼마켓에서 산 소주와 맥주가 든 박스를 들고 몇 발짝 걸어보니 이건 농담이 아니었다. 그래서 옛 어른들의 '술 한 말 먹고는 가도 지고는 못 간다'는 말씀이 그렇게 절실할 수가 없었다. "에라, 모르겠다. 개울로 내려가 마시고 올라가자"는 선창에 모두가 "옳소" 하고 맞장구를 쳤다.

술이란 게 원래 그렇다. 맨 처음엔 몸을 움츠리며 술과 안주를 먹는다. 거나해지면 술이 술을 먹는다. 그다음이 가관이다. 술이 사람을 먹는다. 이때부터 눈에 보이는 게 없어진다. 집에 키우는 개도 개고, 상사도 '걔'다. 봉급을 주는 사장도 '글마'(그놈 아이의 경상도 사투리)고, 대통령도 '절마'(저놈 아이)다. 바야흐로 해탈에 버금가는 '술탈'의 경지다.

운문사는 탁객이 탁한 마음가짐으로 찾아갈 그런 절이 아니다. 운문사는 때 묻지 않은 청정도량이다. 삼라만상에 널려 있는 모든 물상들은 제 나름대로 지니고 있는 격과 값이 있다. 사람에겐 인격이, 물건엔 품격이 있다. 그런 격들은 내면에서 우러나와 겉으로 비친다. 눈으로 보이는 바깥 상태가 바로 격이자 값이다.

사람 중에서도 겉으로 보기에 '요것쯤이야' 싶을 정도로 만만한 사람이 있다. 그런가 하면 '그대 앞에만 서면 작아지는' 주눅이 드는 사람도 있다. 그야말로 천차만별이다. 모든 물상들, 사람이나 물건까지도 오랜 세월 동안 내공을 쌓아야 품격이 높아지는 것은 분명한 사실이다.

사찰도 마찬가지다. 규모가 크고 웅대하다고 해서 위엄이 갖춰지는 것은 아니다. 흙 마당에 대 빗자루 흔적이 뚜렷한 아주 작은 암자라도 범접하기 두려운 느낌을 주는 곳이 있다. 품격을 잴 수 있는 자는 없지만 살갗돌기의 미세한 떨림으로 그 도를 측정할 수 있다.

사람의 격은 안에서 뿜어 나오는 인향(人香)과 말씀이 크게 작용한다. 노자는 '다언삭궁'(多言數窮)이란 말로 인간들을 타이른 적이 있다. '말이 많으면 자주 궁지에 몰린다'는 뜻이다. 풍채와 인물이 그럴만한 어른도 말이 많으면 격과 값이 한꺼번에 떨어지고 만다. 말 많은 사람치고 대접받는 사람이 없다.

사찰은 동취(銅臭)가 나지 않아야 한다. 동취란 돈 냄새를 말한다. 최근 스님네들의 도박과 색탐 소동들이 결국 사찰의 격과 가치를 떨어뜨리는 요인으로 작용하고 있다. 사찰의 품격은 대웅전과 일주문, 천왕문, 범종루 등 건축물들의 아름다움이 대변할 것 같지만 그렇지 않다, 스님들의 인품이 티 없이 맑을 때 사찰의 격도 올라가게 되는 것이다.

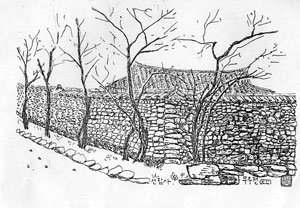

정월 보름이자 동안거 해제일에 운문사를 다녀왔다. 절은 계절과 관계없이 청정했고 솔숲 사이로 불어오는 솔바람 소리는 더없이 맑았다. 때마침 바람이 구름을 몰고 가버려 하늘은 옅은 푸른색으로 휘장을 둘렀고 딱따구리가 나무를 쪼는 따다따닥 하는 소리는 솔바람 길에서만 들을 수 있는 귀한 청량제였다.

답사 전문가인 유홍준 교수는 운문사의 다섯 아름다움 중에서 "가장 아름다운 것은 비구니 학인 스님들이다. 세상 사람들이 나를 비웃어 여색을 탐하는 사람이라고 비방해도 이것이 내 진심임을 속일 수 없다"고 말한 적이 있다. 봄이 좀 더 가까이 다가왔으면 경내 텃밭에 울력 나온 학인 스님들의 모습이 더러 보였을 텐데 오늘은 해제일 마지막 염불을 외는 낭랑한 목소리만 문틈으로 새어 나올 뿐 솔바람소리를 닮은 학승들의 모습은 보이지 않았다.

대웅전 앞 삼층석탑 사이를 지나 오백전(五百殿) 옆 개울 난간에 섰다. 10여 년 전까지만 해도 학인 스님들의 여름철 세수간으로 사용되던 극락교 밑 이목소(離目沼)에는 피라미 한 마리 눈에 띄지 않는다. 물고기들도 동안거 해제일의 마지막 의식을 아직 덜 녹은 얼음장 밑에서 치르고 있나 보다. 대신에 암반 위를 흐르는 물살들은 눈부신 햇살에 반사되어 어느 누가 비단 폭 끝자락을 잡고 살랑살랑 흔들어 대고 있는 것 같다. 빛살이 물살 위로 튀어 오르는 이 현란한 장관은 오케스트라의 높은 음들이 빛으로 변주되는 바로 그 모습이다.

일주문을 대신하는 범종루를 벗어나자 자꾸만 뒤에서 옷자락을 잡아당기는 것 같다. 운문사의 품격이 집으로 돌아가려는 발걸음을 쉽게 놓아주지 않는다. 솔바람이 휘이! 하고 한 자락 지나간다.

수필가 9hwal@hanmail.net

댓글 많은 뉴스

급훈 '중화인민공화국'... 알고보니 "최상급 풍자"

"이혜훈 자녀들, 억대 상가 매매…할머니 찬스까지" 박수영 직격

北 "韓, 4일 인천 강화로 무인기 침투…대가 각오해야"

'내란 우두머리' 혐의 윤석열 전 대통령 결심공판 시작

"너 똥오줌도 못 가려?" 이혜훈, 보좌진에 '고함' 폭언 녹취 또 나와