나환자 요양원 이야기

나병은 나균에 의해 생기는 만성 전염성 질환이다. 학술적으로는 나병이라고 부르지만 역사 속에서 편견과 차별적인 이미지가 강한 탓에 사회적으로 한센병으로 부르고 있다. 1873년 노르웨이 의학자인 한센(G. A. Hansen)이 균을 발견하면서 붙여진 이름이다. 현재 전 세계적으로 24개국을 제외한 나머지 지역에서 연간 1만 명당 1건 미만으로 발생하는 극히 드문 질환이다. 성서에서 가장 자주 언급되는 질병인 나병은 고대 사람들에게 두려움의 대상이었다. 원인도 치료법도 몰랐기 때문이다.

◆의사 존슨, 나환자와의 첫 만남

나병은 피부에 반점이 생겨나 점점 짙어지다가 궤양으로 변하고, 피부가 벗겨져 몰골이 흉해지고 몸에 마비가 오는 끔찍한 병이다. 병이 심한 환자는 사회에서 완전히 격리돼 별도 수용소에서 삶을 마감해야 했다. 성서에 따르면, 하늘이 내린 벌로 여겼던 고대에 나환자는 찢어진 옷을 입고 머리를 풀어헤친 차림으로 스스로 '부정하다! 부정하다!'고 외치며 다녀야 했다.

치료가 불가능했던 시절 '문둥병' 또는 하늘에서 내린 형벌이라는 뜻으로 '천형병'(天刑病)이라고 불렀다. 게다가 병에 대해 무지했던 탓에 지금은 치료 가능한 습진이나 건선 등의 피부질환도 나병으로 여겨지기도 했다.

전염성이 강하다고 알려졌지만 실제로 활동성 양성인 경우만 전염된다. 이때에도 약을 복용하면 음성으로 바뀌어 전염률은 희박하다. 전체 나환자 중 극히 일부만이 전염원이 되고, 약을 투여하면 전염원이 될 수 없다.

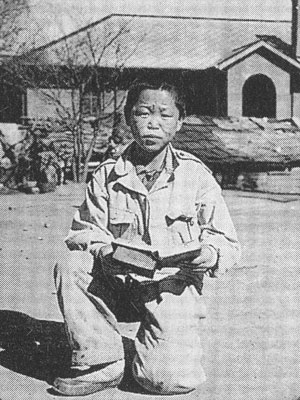

조선시대에도 나병은 극심한 두려움의 대상이었다. 의사 존슨이 대구에 제중원을 열고 한창 진료를 하던 1908년 어느 날 한 젊은 스님이 그를 찾아왔다. 손가락과 발가락이 모두 떨어져 나간 증세가 심한 나환자였다. 그는 병을 고쳐줄 수 없다면 차라리 죽여달라고 호소했다. 이때가 존슨과 나환자의 첫 만남이었다. 경상도 지역에는 유난히 나환자가 많았고, 게다가 대부분 환자들은 매독에 감염돼 있었다. 존슨은 매독부터 치료하기 시작했고, 이후 나환자들이 끊임없이 찾아왔다.

◆나환자 구제 본격적으로 시작

이듬해인 1909년 6월 27일 존슨은 병원 근처에 초가집 한 채를 마련해 나환자 10명을 돌보기 시작했다. 1912년 2월 5일 '대영나병자구료회' 시찰단이 대구를 방문한 자리에서 나환자를 위한 재정지원을 약속했고, 1917년 5월 6일 대구나병원(훗날 대구애락원)이 들어서게 됐다. 존슨보다 2년 늦은 1899년 10월 대구선교지부에 부임한 브루언 목사는 당시 상황을 이렇게 기록했다.

'내가 담임하는 60개 교회 중에 나환자 요양원 교회가 있다. 이 요양원은 동부지방 나환자구호협회에서 보조하고 있다. 현재 138명의 원생이 수용돼 있고, 입원을 희망하는 사람들이 많아서 대기자 명단을 만들어놓고 있다.'

브루언 목사가 말하는 '동부지방 나환자구조협회'는 '대영나병자구료회'를 말한다. 영국인 웰즐리 베일리(Wellesley Bailey'1846~1937)는 1869년 인도에서 처음 나환자들을 접한 뒤 1874년 '나환자구료회'를 만들고, 이후 일생을 나환자를 보살피는 데 전념했다. 정식 명칭은 '인도 및 동아시아 나환자구료회'(The Mission to Lepers in India and the East)인데 영국에 본부를 두고 있어서 '대영나병자구료회'로 불렸다. 현재 북아일랜드 벨파스트 서남쪽 리즈번에 본부를 두고 있다.

'동산의료원 100년' 책자에 따르면, '대구선교지부는 1917~1918년 사이에 동산기독병원에서 약 2마일(3.2㎞) 떨어진 곳에 새 나환자 요양소 부지를 확보하고, 남자 및 여자 병동, 진료소와 창고가 붙은 중앙 예배당 건물을 지었다. 당시 100명의 환자를 수용하고 있었으며, 입원 환자들이 먹을 채소와 곡식을 재배할 수 있는 작은 농장도 있었다'고 나와 있다.

◆경북지역에 10개 순회진료소 만들어

이곳은 대구시 서구 내당동에 있는 대구애락원 위치를 말한다. 나환자요양원(대구나병원)에 대해 브루언 목사는 이렇게 기록을 남겼다. '3분의 1 정도가 20세 미만이다. 아이들이 이런 몹쓸 고통을 받고 있다는 사실을 볼 때 참으로 가슴이 아프다. 세례를 준 소녀는 얼핏 보면 환자가 아닌 것 같다. 그러나 소녀가 돌아서서 나를 볼 때 눈에서 나환자 징후가 보였다. 나중에 성경책에 꽂힌 갈피를 다른 친구에게 찾아줄 때 그녀의 손가락은 굽어 있고 마디가 뻣뻣한 것을 알 수 있었다.'

그나마 요양원에서 보살핌을 받을 수 있는 환자는 나은 편이었다. 거리를 떠돌며 동냥을 해서 끼니를 이어가는 환자들도 많았다. 1928년 통계에 따르면 나환자는 6천782명이었다. 하지만 실제로는 1만5천 명 정도로 추산됐고, 이들 중 2천700여 명이 떠돌이 생활을 하는 것으로 파악되기도 했다. 이 때문에 진료소나 선교사 집을 찾아와 구걸하는 일은 비일비재했다.

브루언 목사의 기록에는 떠돌이 나환자들에 대한 이야기가 남아있다. '며칠 전에 우리 집에 와서 벌벌 떨며 구걸하던 불쌍한 나환자 거지가 있었다. 50전을 주었지만 갈 생각을 하지 않았다. 헌 옷 한 벌을 내주었더니 그제야 갔다. (중략) 떼를 지어 떠돌아다니며 밥을 얻어먹는 나환자 거지들 중에는 자기 손으로 쪽박을 들 수조차 없는 사람도 있었다.'

동산기독병원 플레처 원장은 대구나병원 외에 의성, 군위 등 10개 지역에 순회진료소를 설치했다. 나병에 걸리면 마을에서 쫓겨날까 봐 두려워했기 때문에 진료소에는 나환자라는 이름을 붙이지 않았다. 1931년 나병원 보고서를 보면, 설립 이후 모두 1천100명의 환자를 수용했으며, 492명이 음성(나병균 활동이 중지된 사람)으로 퇴원하고, 62명은 규칙을 어겨서 징계를 받아 퇴원했으며, 137명은 병원에서 숨졌다고 기록돼 있다. 수용된 환자들 대부분은 경상북도 출신이라고 나와 있다.

나병원 환자들은 종교활동과 함께 자활교육도 받았다. 환자들은 입원할 때 대개 글을 배우지 못했다. 병원 내 학교는 원하면 5학년까지 다닐 수 있고 한문'일본어'산수는 반드시 배웠다. 아울러 원내 농장에서 채소를 기르고, 소'돼지'염소'닭 등을 키웠다. 퇴원했을 때 생계를 유지할 수 있어야 건강을 유지하고 병에 저항력도 가질 수 있기 때문이다.

김수용기자 ksy@msnet.co.kr

감수=의료사특별위원회

댓글 많은 뉴스

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'