김천은 삼도가 맞닿은 교통의 중심이다. 김천역은 경상도 일대의 20여 개의 속역을 거느린 관로의 중심이었다. 전라도와 충청도, 경상도가 맞닿아 온갖 물산이 들어왔고, 낙동강 감천을 따라 감천 나루에는 소금 배가 드나들었다. 옛 풍경은 사라졌지만 여전히 김천은 교통의 요지다. 덕분에 김천에는 유기공업이 발달했고, 다양한 방짜악기를 바탕으로 특색있는 농악도 생겨났다. 황악산 자락의 직지사는 경북 지역 불교의 꼭짓점 중 하나로 꼽혔다. 김천의 시내버스는 주요 관광지와 거점 지역을 짜임새 있게 연결한다. 버스 운행 횟수도 잦고 교통카드로 환승 할인 혜택도 받을 수 있다.

◆아름다운 불교 박물관, 직지사

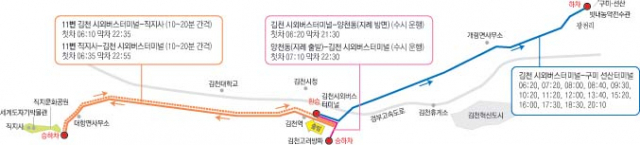

김천 시외버스터미널에서 11번 버스를 타면 직지사까지 간다. 시간은 25분이 걸리지 않는다. 직지사로 오르는 길목에 직지문화공원이 있다. 공원 입구부터 거대한 천하대장군과 지하여장군이 손님을 맞는다. 잘 정비된 산책로를 따라가면 공원 중앙에 있는 음악 조형 분수를 중심으로 다양한 조각작품을 만난다. 눈과 물고기를 합친 눈고기와 돌로 만든 죽부인, 녹슨 노린재, 맞잡은 손 등 눈길을 끄는 작품들이 많다. 멀리 우뚝 선 정자까지 가면 공원 전경이 한눈에 들어온다.

직지사 매표소를 지나면 터널을 이루는 아름드리나무 숲이 이어진다. 아이를 업고 천천히 숲길을 걷는 젊은 부부의 뒷모습이 여유롭다. 태양문과 금강문, 천왕문, 만세루를 차례대로 지나면 대웅전이다. 직지사는 불교를 전파한 아도화상이 418년에 창건한 절이다. 구미 도리사에서 절을 지을 명당을 손가락으로 가리켰다고 해서 직지사(直指寺)가 됐다. 사명대사가 출가한 절로도 유명하다.

직지사는 훌륭한 야외 박물관이다. 대웅전 앞 삼층 석탑(보물 제606호)을 비롯해 석조여래좌상(보물 제319호), 대웅전 삼존불탱화(보물 제670호), 비로전 삼층 석탑(보물 제607호) 등 국가 지정 문화재가 흩어져 있다. 경북 북부지역의 불교 문화재를 전시한 직지 성보박물관도 둘러볼 만하다.

직지사를 나오면 김천 세계도자기박물관과 백수박물관이 바로 앞에 있다. 세계도자기박물관에는 18세기 독일의 마이센을 비롯해 영국의 웨지우드, 덴마크의 로열코펜하겐 등 유럽의 명품 도자기 1천여 점이 진열돼 있다. 도자기뿐만 아니라 독일, 덴마크, 이탈리아 등에서 만든 예쁜 유리공예 제품들도 발길을 잡는다. 박물관 바로 뒤편에 있는 백수문학관은 현대 시조의 선구자인 백수(白水) 정완영 선생의 전시관이다. 넓진 않지만 시인의 삶의 흐름과 생활, 창작공간 등을 엿볼 수 있다.

직지사 입구 상가에서 산채정식을 맛보기로 했다. 31가지 반찬이 상 위를 가득 채웠다. 싸리버섯과 석이버섯 등 버섯류와 참나물, 가죽, 박나물 등 나물류는 모두 김천에서 채취한 것들이다. 이곳에 있는 식당은 모두 28곳. 집집마다 맛은 조금씩 다르지만 기본 반찬과 재료는 비슷하다. 후식으로 나오는 솔잎차는 맛이 달콤하고 향이 진하지만 많이 마시면 취할 수 있다.

◆황소울음이 나는 김천 방짜징

김천 터미널에서 부황'지례 방면 버스를 타고 10분 정도 달려 국립농산물품질관리원 김천사무소 앞에서 내렸다. 개천을 따라 난 길로 40m가량 걸어가면 김천고려방짜가 있다. 마침 김형준(41) 전통징장 전수조교가 방짜유기의 담금질 작업에 한창이었다. 김 씨는 벌써 6대째 놋쇠를 두드리고 있다. 아버지 김일웅(경상북도 무형문화재 제9호) 씨는 지난해 작고했다.

사방을 막아 컴컴한 공장 안은 불대에서 뿜어져 나오는 시뻘건 불꽃만이 어둠 속에서 빛났다. 달궈진 유기는 구리가 타면서 녹색 불꽃이 일었다. 찬물에 잽싸게 몸을 식힌 놋그릇은 형태를 잡으며 단단해진다. 다른 작업장에서는 주물에 쇳물을 부은 유기를 식혀 잿속에서 빼내고 있었다. 이글거리는 열기를 식히는 건 먼지를 뒤집어쓴 선풍기 2대뿐이다.

이곳에서는 방짜유기와 주물유기를 만든다. 김 씨는 방짜유기 외에도 농악기인 방짜징을 만든다. 김천의 방짜징은 웅장하면서도 뒤끝이 황소울음처럼 여운이 깊고 올라가는 듯한 소리가 특징이다. 먼저 구리와 주석을 78대 22의 비율로 섞어 900~1천300℃의 도가니에 녹여 쇳물을 만들고 틀에 부어 손바닥 크기로 바둑알 모양의 '바디기'로 굳힌다. 바디기를 두들겨 편편하게 늘린 뒤 3장을 합쳐 가장자리를 오그리는 우김질을 한다. 한 장씩 빼낸 쇠 판을 망치질해 바닥을 얇고 편편하게 만들고 담금질을 한 뒤 모양이 만들어지면 울음 잡기를 한다. 뾰족한 황새 망치는 소리를 푸는 역할을 뭉툭한 벼루 망치는 소리를 조인다. 이렇게 하나의 징이 나오기까지 3천여 번의 망치질이 필요하다.

수작업으로 징을 만드려면 6명이 조를 이뤄야 하지만 요즘은 망치 기계의 힘을 빌린다. 하지만 징의 음색을 잡는 건 사람 손이 아니면 안 된다. 김 씨는 "지름이 2m가 되는 대형 징을 만드는 게 꿈"이라며 "그만한 징의 소리를 하나하나 잡으려면 1년은 족히 걸릴 것"이라고 했다.

주물유기와 방짜유기를 구별하는 방법으로 뚜껑에 튀어나온 손잡이가 있거나 바닥 굽이 도드라지면 주물, 평평하면 방짜다. 그릇 주둥이가 오무려져 있으면 주물이고 편편하면 방짜다.

◆빠르고 경쾌한 경상도 농악의 진수

오후 6시 30분 김천 버스터미널에서 개령'선산 방면으로 가는 버스를 탔다. 김천 농악을 전수하는 빗내농악전수관에 들르기 위해서다. 수강생들의 수업 시간은 오후 7시. 주변은 이미 땅거미가 내려앉는다. "셋! 넷! 정저굿. 케캥, 캥 캐 캥캐 케케갱" " 5, 6번 하겠습니다." 전수관 2층은 꽹과리 소리로 가득 찼다. 경쾌하게 꽹과리를 치는 수강생들의 표정이 진지했다. 느리게 연습한 뒤 다시 빨리 치고, 입으로 소리를 내며 장단을 반복했다. 송근영(40) 전수조교의 시범을 보고 따라하길 여러 차례. "이런 느낌으로 쳐야 합니다. 조금 더 느리면 덧배기가 되요." 송 조교의 열정적인 강의는 2시간 동안 이어졌다.

김천의 금릉빗내농악은 농사를 주제로 한 타지역 농악과 달리, '진굿' 즉 전쟁놀이를 하는 게 특징이다. 350년 이상 내려오는 동안 꽹과리를 잡는 상쇠의 계보도 명확하다. 큰 변화없이 내려오고 있다는 증거다.

상쇠는 장군의 역할을 하며 군사를 이끌고 진퇴를 반복한다. 특히 가락이 빠르고 변주가 많으며 박자가 복잡하다. 사실 농악은 지역별로 소리가 조금씩 다르다. 충청도는 부드럽고 가락이 느린 편이고, 전라도는 가락에 재미난 구성이 많다. 경기도는 부드러운 느낌이 강하다. 경상도는 말투의 억양처럼 속도가 빠르고 경쾌하다. 꽹과리를 칠 때도 경상도는 박달나무를 쓰는 데 비해 충청도는 대나무 뿌리를 사용한다. 빗내농악이 워낙 빠르고 어렵다 보니 실력 있는 상쇠도 많았다. 열 두 살 때부터 빗내농악을 시작한 송 조교는 경북도립국악단에서 활동 중이다. "지금도 매구를 치다보면 예전에 어른들이 가르쳐주시던 내용이 필름처럼 머릿속을 스쳐 지나가요." 김천은 각 읍'면'동마다 농악단을 보유하고 있고 2년에 한 차례씩 경연대회도 연다. 저변은 충분히 확대된 셈이다. 오후 8시 10분 구미시 선산읍으로 출발하는 막차를 타야 했다. 하지만 아무리 기다려도 버스가 오지 않았다. 조용한 밤 분위기에 취해 한 정거장을 더 걸어갔던 게 화근이었다. 어둠 속에서 홀로 1시간을 서 있다가 인터넷 검색을 한 뒤에야 노선을 착각하고 있다는 사실을 깨달았다. 결국 택시 신세다.

글'사진 장성현기자 jacksoul@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"