우리 언어 예절/최태연 지음/역락 펴냄

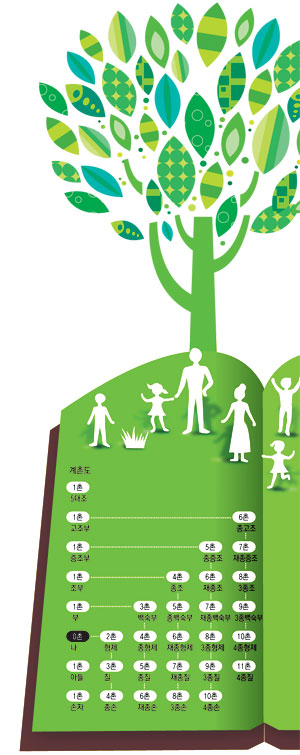

우리 언어 예절과 우리나라 예법을 정리한 책이 나왔다. 국어사전에 나오지 않거나 잘못된 호칭어 등을 바로잡은 것으로 사람을 부를 때 쓰는 호칭어에서부터 청첩 쓰는 형식, 제례, 친족과 촌수, 계촌도(系寸圖), 관계칭, 택호, 시호 등을 담았다. 책을 읽다 보면 우리가 흔히 쓰는 것 중에 잘못된 호칭이 무척 많다는 것을 확인할 수 있다.

신문의 부고(訃告) 광고 중에는 망인의 부인을 미망인(未亡人)이라고 하는 경우가 많다. 미망인을 망인의 부인을 존대하는 말로 아는 사람이 많은 것이다. 그러나 미망인은 본인만이 쓸 수 있는 겸양어 혹은 자괴어(自愧語)로 남이 쓸 수 없는 말이다. 남의 부인을 부를 때 미망인(남편을 따라 죽지 아니한 사람)이라고 쓰는 것은 망발인 셈이다.

부인은 남의 아내를 높여 부르는 말이며, 자기 아내를 지칭할 때는 집사람, 안식구, 안사람 등으로 불러야 한다. 영부인(令夫人)은 남의 아내를 높여 부르는 말이다. 접두사 영(令)은 '착하다, 아름답다'는 뜻으로 지체가 높은 사람의 아내가 아니어도 '영부인'이라고 높여 부를 수 있다.

또 자기 부모를 아버님, 어머님이라고 칭하는 경우도 많지만 이 역시 틀린 호칭이다. 어머님, 아버님은 며느리가 시부모를 이르거나 부르는 말로, 자기를 낳지 않은 부모이기에 '님' 자를 붙인다. 다만 지방(紙榜)이나 편지에서는 자기 부모에게도 '아버님, 어머님'이라고 쓸 수 있다.

자기 가족에게 '씨(氏)' 자를 붙이지 않는다는 점도 기억해야 한다. 자기 형을 칭할 때는 백형, 중형이라고 해야 하며, 백씨, 중씨라고 하면 틀린 표현이다. 또 남에게 형수와 계수를 소개할 때 형수씨, 계수씨라고 하는 것도 옳지 않다. 그냥 형수, 계수라고 해야 한다. 형수와 계수를 대면해서 부를 때는 형수님, 계수씨라고 부른다. 계수(季嫂)는 제수(弟嫂)보다 격이 높은 말이다.

책은 이처럼 호칭에 대한 자세한 소개 외에도 한자의 뜻을 바로 알지 못해 잘못 쓰고 있는 말들도 지적한다.

가령 접수받다는 접수하다로 써야 한다. 제휴를 맺다는 제휴하다, 계약을 맺다는 계약하다, 오촌 당숙을 만났다는 당숙을 만났다, 면접을 본다는 면접을 한다, 박수치다는 박수하다 혹은 손뼉을 치다, 과반수를 넘었다는 과반수가 되었다, 수입산은 외국산으로, 재난 방재과는 방재과 혹은 재난 방지과로 써야 한다. 축하드립니다는 축하하다, 감사드립니다는 감사합니다로 써야 한다.

청첩(請牒)은 '청하는 편지'라는 뜻이므로 여기에 청첩장(請牒狀)이라고 쓰면 '청하는 편지편지'가 되어 버린다. 현미를 '현미쌀'이라고 부르는 것과 같은 꼴이 되는 셈이다.

또 근래에 편지 끝에 상서어(上書語)로 드림을 쓰는 경우가 있지만, 편지를 보낸다는 말은 올림(上)이지 드림(呈)이 아니다. 드림(呈)은 인사드리다, 문안드리다 등에 쓰는 표현이다. 따라서 편지 끝에 쓰는 상서어는 '올림'이나 상서, 배상, 근상, 상장, 복배상 등을 써야 한다.

책은 지은이가 국어와 한문 교사로 학생들을 가르치면서, 또 10여 년 언어 예절을 강의하면서 경험한 바를 바탕으로 했으며, 표준국어대사전, 우리말큰사전 등 국어사전에 나타난 호칭어 오류를 바로잡았다.

또 국어사전에 없는 생활 호칭어, 되는 대로 쓰고 있는 혼례 청첩'잔치 청첩'기념일 청첩 바로 쓰는 법, 한자어의 장음과 단음의 근본을 비롯해, 기제사 지내는 법, 설'추석 차례 지내는 법 등을 상세히 소개하고 있다.

지은이는 "언어예절은 살아 있는 전통문화이자 그 언어를 사용하는 공동체의 상식이다. 말과 글을 제대로 가르치지 않으면 인성교육이 될 수 없고, 바른 사회가 될 수 없다"고 강조한다.

372쪽, 1만8천원.

조두진기자 earful@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"