"101개월(만 8년 5개월), 1조5천657억원을 들여 지은 경주 방폐장이 드디어 가동에 들어갑니다."

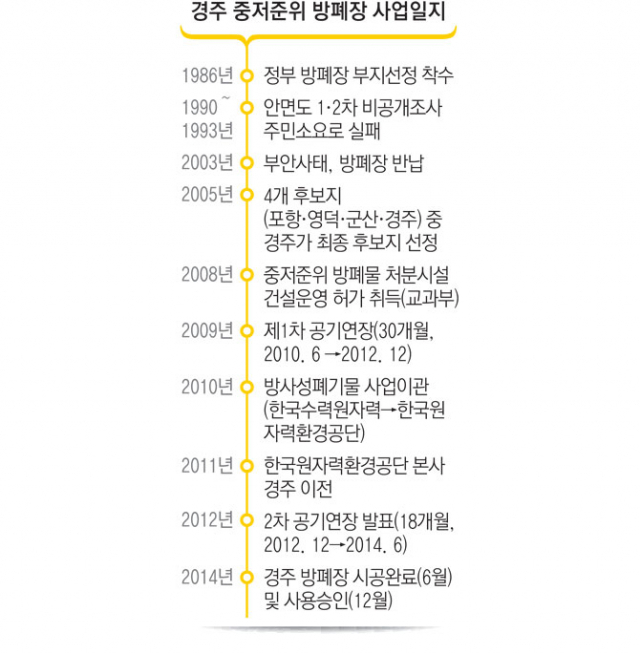

경주시 양북면 동해안로(봉길리) 1138번지 일원(214만㎡)에 위치한 중'저준위 방사성폐기물 처분시설(방폐장)이 이달 11일 최종 사용승인을 받았다. 국내 첫 동굴식 처분시설로 역사적인 의미도 크다. 하지만 그동안 많은 우여곡절을 겪어왔던 터라, 안전에 관한 문제가 언제 또 어떻게 터져 나올지 모르기 때문에 지속적인 관심과 주의가 필요하다.

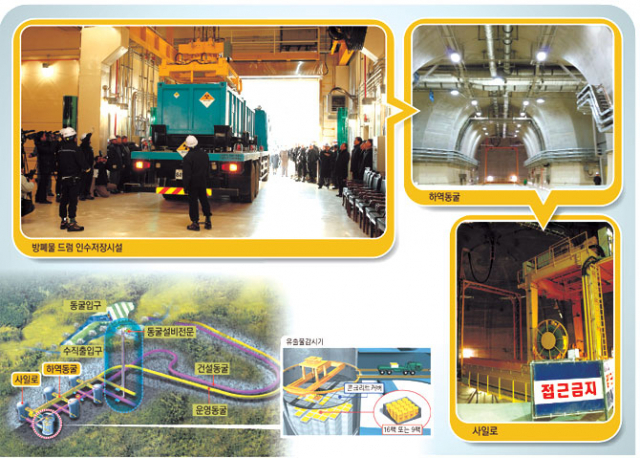

본지 기획취재팀은 지난달 말부터 방폐장 사용승인을 앞두고 다각도로 안전 문제를 짚었다. 환경단체에서는 여전히 이 지역은 암반이 부실할뿐더러 지하수 침출이 많은 곳이기 때문에 정부에서 제시한 안전도에 대해 불신을 갖고 있다. 반면 한국원자력환경공단 측은 안전 문제에 확신을 갖고 취재팀을 맞이했다. 이달 8일 본 기자들은 경주 방폐장 전체 시설뿐 아니라 지하 80∼130m에 있는 지하동굴 처분시설을 눈으로 확인할 수 있었다.

◆중·저준위 방폐물 10만 드럼 저장

원자력발전을 하고 있는 전 세계 여러 나라에서 주목하고 있는 거대한 규모의 지하동굴이 바로 경주 방폐장이다. 전 세계에서도 이 정도 깊이를 갖고 있는 지하동굴 처분시설을 찾아보기 힘들 정도다. 스웨덴, 핀란드, 스페인 등 유럽에 위치한 지하 동굴도 깊이가 100m를 넘지 않는다.

본 취재팀은 한국원자력환경공단 측의 협조를 얻어 이 지하동굴 처분시설을 1시간가량 둘러볼 수 있었다. 25인승 승합차로 지하터널 도로로 1천415m(운영동굴)를 가서 도달한 곳이 바로 거대한 지하동굴 내 방사성폐기물 처분시설이었다. 시설 공사 및 보강을 위해 만들어진 건설동굴은 1천950m나 되며, 운영동굴보다 더 깊이 들어가는 지하통로다.

15t 트럭도 너끈히 들어갈 수 있는 크기의 지하도로에도 놀랐지만 내부직경 23.6m, 높이 50m에 달하는 원통형 구조물인 사일로(Silo) 6기를 보자 입을 다물 수 없었다. 이 6기의 사일로에는 총 10만 드럼(200ℓ 기준)을 처분할 수 있다. 사일로 1기당 1만6천700드럼을 저장할 수 있으며, 이곳에는 주로 방사성 농도가 높은 중준위 폐기물 드럼들이 매장된다.

이 동굴은 향후 60년 동안 운영되며, 이후에는 콘크리트 타설을 통해 지하 암반과 함께 굳어진 채로 영구히 폐기될 시설이다. 이 동굴 시설과 함께 2단계 중'저준위 방사성폐기물 처분시설은 인근 지상에 건설되며, 2016년까지 12만5천 드럼 규모의 천층 처분 방식(지표 위 또는 땅을 얕게 파서 방사성 폐기물을 처분하는 방식)시설을 계획하고 있다.

취재팀을 안내한 한국원자력환경공단 김두행 구조부지실 차장은 "동굴 처분시설의 종합설계는 ㈜한국전력기술이 맡고 ㈜삼성물산과 ㈜대우건설이 공동 컨소시엄으로 공사를 수주해 시공을 했으며, 동굴 내 처분시설의 안전을 위해 공사기간을 늘릴 수밖에 없었다"며 "8년 넘게 공사한 이 시설이 이제서야 가동할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.

◆사일로 콘크리트벽 2배가량 두껍게 타설

이 거대한 지하동굴 처분시설은 당초 2년여 기간 내에 건설하도록 계획했다. 하지만 실제 예상한 것보다 암질은 더 좋지 않았고, 지하수 침출량도 엄청났다. 지하 암반구조 자체가 균열이 많은데다 지하수가 하루 4천∼5천t 씩 흘러나와, 사일로 6기를 구축하는 데 6년 이상 공기가 지연된 것이다. 이는 정부기관과 시공사 측에서도 공사 지연의 이유로 나쁜 암반 상태와 지하수 침출 문제를 어느 정도 인정하는 셈이다.

하지만 한국원자력환경공단과 시공사는 안전을 하나하나씩 담보해 가면서 공사를 차근차근 진행했다. 여러 개별적인 안전 문제들을 기술적으로 보완할 대책을 확보한 뒤 다음 단계로 넘어갔다. 이 시설 관리 감독을 담당했던 관계자에 따르면 1단계로 가장 컸던 어려움은 운영동굴과 건설동굴을 각각 뚫는 것이었다. 지하 터널 공사 정도가 아니라 갈수록 깊어지는 땅속 거대한 통로(편도 2차로 수준의 도로)를 만드는 일이었다. 지반이 좋지 못했던 관계로 이 기간도 예상보다 길어질 수밖에 없었다. 2단계로 난관에 봉착한 것은 사일로를 만드는데 주변 암반에 균열이 많았던 점이다. 이 때문에 사일로 콘크리트벽을 애초에 계획한 것보다 2배가량 두껍게 타설했다. 주변 벽 보강공사도 더 안전하게 한 후에 사일로 벽 두께를 1∼1.6m로 두텁게 했다. 혹시 모를 지하수 침투를 우려한 때문이다.

현재도 이곳 지하수는 하루 1천t 이상이 침출되고 있지만 지하 130m 아래의 집수정 시설을 통해 물을 지상 밖으로 빼내고 있다. 더불어 사일로 주변이나 동굴시설 내에 물이 새어나오지 않도록 방수시설을 완료했다.

◆환경단체 암질·지하수 침출 등 '안전 불신'

11일 열린 원자력안전위원회가 경주 방폐장의 최종 승인 결정을 내렸지만 환경단체에서는 여전히 안전성에 대한 물음표를 제기하고 있다. 가장 큰 논란거리는 여전히 지하 암반 상태인 암질지수(RQD)와 지하수 침출 문제다. 이상홍 경주환경운동연합 사무국장은 "정부가 활성단층과 활동성단층에 대한 용어를 바꾸면서까지 고시를 바꿨고, 지하동굴 처분시설 폐기 이후에 발생할 수 있는 지하수 침투 문제에 대해서도 완벽한 해결책을 제시하지 못했다"고 불만을 토로했다.

경주 방폐장 감시기구 추천전문가로 올해 9월 쟁점 전문가 토론회에 나선 양이원영 환경운동연합 처장은 "암질지수의 경우 부지조사보고서는 20∼30%로 나오지만, 정부기관의 평가보고서에는 60∼80%로 좋게 왜곡되어 기술돼 있다"며 "더불어 방폐장 부지의 활성단층도 200만 년 전부터 최근 20만 년까지 계속 움직여 왔으며, 앞으로도 움직임이 지속될 것"이라고 밝혔다.

이에 대해 한국원자력환경공단 정명섭 본부장은 "방폐장 부지 내에 활성단층은 없으며, 경주 방폐장 시설은 리히터 규모 6.5 정도의 지진에는 견딜 수 있도록 내진설계가 되어 있다"고 반박했다.

실제 경주 방폐장 시설 내에는 활성 단층이 위치하고 있지 않지만 북쪽으로 반경 1㎞ 이내에는 34만 년 전에 활동한 'Z21'과 21만 년 전 활동한 'Z31' 단층이 존재한다. 이 두 단층의 경우 사실상 하나의 단층이냐 두 개의 단층이냐를 두고 논란이 일고 있다. 만약 연결된 단일 단층으로 볼 경우에는 반경 1㎞ 내에 활성단층이 존재한다고 봐야 한다.

한편 경주 방폐장 주변 방사선량은 연간 0.01mSv(밀리시버트) 미만으로 자연방사선량인 연간 2.4mSv보다 낮게 관리된다. 이 수치는 일반인의 연간 허용 방사선량의 100분의 1인 흉부 X-선 1회 검진 시의 방사선량인 0.1mSv의 10분의 1 수준이다.

기획취재팀 권성훈 기자 cdrom@msnet.co.kr 신선화 기자 freshgirl@msnet.co.kr

※활성 단층=3만5천 년 이내 1회, 50만 년 이내 2회 이상 지진 활동을 한 단층.(원안위 고시 제2012-3호) 사전적 의미는 지진이 일어날 가능성이 있는 단층을 말한다. 단층은 지각운동으로 지층이 끊기면서 생긴 것으로 수많은 암석이 마치 케이크를 잘라 놓은 모양 같다.

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[단독] 정동영, 통일교 사태 터지자 국정원장 만났다

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정