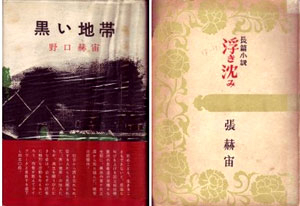

장혁주(張赫宙)라는 작가가 있었다. 1905년 대구에서 지주와 기생 사이, 즉 첩의 아들로 태어난 그는 어두운 출생 배경 탓인지 평생 조선의 가장자리를 맴돌거나, 조선과는 등진 삶을 살았다. 계성학교와 대구고등보통학교(지금의 경북고등학교)를 졸업하고, 대구와 경북의 농촌을 소재로 해서 여러 편의 소설을 남겼지만 그의 삶은 언제나 고향을 벗어난 먼 곳에 있었다. 식민지 시기 동안 장혁주는 조선어보다는 일본어로 소설을 창작하였고, 일본 여자와 결혼했으며, 해방과 더불어 마침내 일본으로 귀화하여 일본에서 삶을 마감하였다. 그의 일본이름은 노구치 미노루(野口稔), 혹은 노구치 가쿠츄(野口赫宙). 과연 장혁주는 일본인일까, 조선인일까.

한국에서는 오랜 기간 장혁주라는 이름이 거론되지 않았다. 일본의 유명 종합잡지 '카이죠(改造)' 문예 현상모집에 조선인으로서는 최초로 2등으로 당선되는 등 놀라운 문학적 성과를 보였고, 식민지 시기 동안 조선과 일본 양측 문단에서 주목받았지만, 해방 후 한국에서는 그 누구도 장혁주에게 관심을 가지지 않았다. 조선인에 대한 비하를 일삼고, 일본어로 소설을 창작했으며 철저한 친일의 길을 걸었던 장혁주의 삶을 식민지의 어두운 기억이 상존하는 한국이 수용하기는 쉽지 않았을 것이다.

장혁주의 삶은 끊임없이 조선인임을 부정하면서 조선을 벗어나 있었지만 그의 문학은 언제나 조선을 향하고 있었다. 일본어로 발표된 '아귀도'(餓鬼道)(1932)는 일본인 노구치 미노루에게는 불가능하지만 조선인 장혁주에게는 가능한 소설이었다.

경북의 한 농촌. 생계가 어려워 저수지 공사에 지원한 농민들이 십장들의 횡포에 참다못해 마침내 집단 항거에 들어가는 것이 소설의 주된 내용이다. 이 과정에서 일제강점기 하에 '아귀'와 같은 삶을 살 수밖에 없는 조선 농민들의 참혹한 현실이 세밀하게 묘사되고 있다. 비록 일본어로 창작했지만 장혁주가 그려낸 것은 조선의 현실이었다.

여기서 왜 조선어로 창작하지 않았는가를 굳이 물을 필요는 없을 것이다. 일본어라는 표현 '수단'과 조선의 현실이라는 '내용'이 만들어내는 이율배반적 상황은 장혁주가 식민지 현실 속에서 평생 겪어온 혼란스런 내면 그 자체였기 때문이다. 장혁주는 일본을 지향했지만 또 다른 내면은 언제나 조선을 향하고 있었다. 노구치 미노루(野口稔)도 아니고 장혁주(張赫宙)도 아닌, 노구치 가쿠츄(野口赫宙), 즉 노구치(野口)혁주(赫宙)라는 일본 이름은 바로 그의 내면적 갈등과 정체성 혼란의 표현이었다고 할 수 있다.

이 혼란이 비단 장혁주에 한정된 문제만은 아니었다. 그것은 제국 일본에 대한 동경과 식민지 조선인으로서의 정체성 사이에서 중심을 상실했던 다수의 식민지 작가들이 겪어야 했던 혼란이기도 했다. 장혁주는 출생에서 비롯된 신분적 한계 때문이었는지 무엇 때문이었는지는 모르겠지만 다른 작가들에 비해서 안타깝게도 그 상실의 정도가 훨씬 심각했던 것이다.

정혜영 대구대 기초교육원 강사

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"