12월 10일은 노벨상 수상식 날이다. 노벨상 수상자 발표로 떠들썩했던 10월에 노벨상의 도시 스웨덴 스톡홀름에 다녀왔다.

매년 노벨상 수상식과 만찬이 행해지는 스톡홀름 시청 앞을 걷다가 문득 궁금해졌다.

노벨상을 받는 사람은 어떤 사람일까? 특별한 재능을 타고난 사람일까? 이러한 궁금증을 안고 첨단과학을 연구하는 스톡홀름 대학교와 왕립공과대학교 연구실로 찾아갔다.

영화 반지의 제왕에 나오는 엘프 요정의 빛나는 눈빛을 가진 젊은 연구원들이 실험에 몰두하고 있었다.

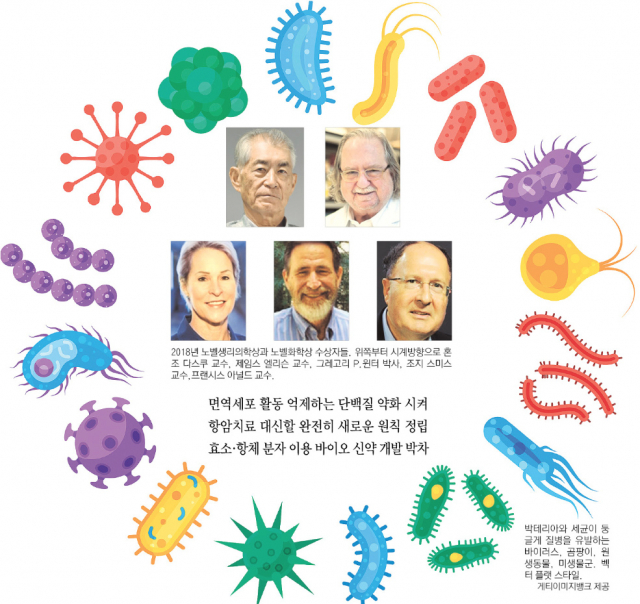

그들의 순수한 호기심과 열정을 보면서 몇 십 년 후에 이들이 노벨상을 받지 않을까? 라는 생각이 스쳐갔다. 올해 노벨생리의학상과 노벨화학상은 신약 개발의 혁신적인 기술을 개발한 과학자들에게 돌아갔다. 그들이 무엇을 연구했는지 살짝 들여다보자.

◆올해 노벨생리의학상과 면역항암제

(에피소드 1) 크리스마스 휴가로 찾아간 별장. 철수와 영희는 나뭇가지마다 눈꽃이 하얗게 피어난 겨울왕국 속에서 행복한 하루를 보냈다.

해가 지고 밤이 되자 산속에서 늑대가 내려왔다. 늑대 소리에 놀란 철수와 영희는 돌을 던지고 소리치다가 경찰서에 전화해서 경찰을 불렀다.

경찰관이 도착해서 총을 쏘고 나서야 겨우 늑대를 물리칠 수 있었다. 그런데 다음 날 아침이 밝아오자 별장 현관 앞에 사냥개가 묶여있는 것이 보였다.

이 사냥개는 철수와 영희의 애완견이지만 호랑이도 물리치는 녀석이다.

이 이야기에서 철수와 영희는 환자, 늑대는 암세포, 경찰관은 의사이며 사냥개는 면역세포다.

기존에는 암에 걸리면 병원에 가서 의사 선생님의 처방에 따라 암세포를 공격하는 약을 먹거나 방사선을 쬐어서 암세포를 죽였다. 이것은 마치 늑대에게 돌을 던지거나 총을 쏘는 것과 같다.

그런데 호랑이도 물리치는 사냥개가 이미 별장에 있는데도 그냥 사랑스러운 애완견이라고만 생각하고 늑대를 물리치는 데 이용할 수 있다는 생각을 못했다.

그러니까 우리 몸속에는 암세포를 공격해서 죽이는 면역세포가 이미 존재한다.

항암제나 방사선을 쬐어서 암세포를 죽일 것이 아니라 우리 몸의 면역세포를 이용해서 암세포를 죽이면 되지 않을까? 라고 생각한 과학자들이 있었다.

그들이 바로 올해 노벨생리의학상의 주인공들이다. 미국 텍사스대 MD 앤더슨 암센터의 제임스 앨리슨 교수와 일본 교토대 의대의 혼조 다스쿠 교수가 올해 노벨생리의학상 공동 수상자로 선정되었다.

그들이 무엇을 발견했기에 노벨상을 받는 것일까? 늑대가 내려오던 밤에 사냥개는 늑대를 물리치려고 발버둥을 쳤을 것이다.

그런데 목에 줄이 매어 있어서 공격을 못했다. 이처럼 면역세포가 암세포를 공격하는 것을 막는 단백질이 존재한다는 것을 이 두 과학자가 발견했다.

그리고 사냥개의 목에 매인 줄을 풀어주면 늑대를 공격하는 것처럼 면역세포의 활동을 억제하는 단백질의 기능을 약화시켜주면 암세포를 공격할 것이라는 생각을 처음으로 해낸 것이다.

그들의 예상은 적중했다. 노벨상 수상자를 선정한 노벨위원회는 두 과학자가 항암치료에 대한 완전히 새로운 원칙을 정립했다고 극찬했다.

암환자를 치료하기 위한 신약개발이 바로 이어졌다. 면역세포(T세포)의 기능을 억제하는 CTLA-4와 PD-1 단백질을 약화시켜주는 항체를 이용한 항체신약이 개발되었다.

◆올해 노벨화학상과 관절염 치료제

(에피소드 2) 세 개 천원에 파는 붕어빵이 담긴 하얀 종이봉투를 손에 꼬옥 쥐고 영희는 철수를 기다렸다.

두터운 비닐로 겨울 찬바람을 어설프게 막아내는 수레에서 할머니는 연신 붕어빵을 구워내고 있었다. 붕어빵 틀에 반죽을 부어 구워내는 것은 여느 붕어빵집이나 같았다.

그런데 할머니는 붕어빵을 구울 때마다 붕어빵 틀에 세모 또는 네모 모양의 고리를 만들어서 반죽을 부어넣어 구우셨다.

그리고 구운 후 붕어빵 틀에서 꺼내실 때에도 세모 또는 네모 모양의 갈고리를 가지고 하나씩 꺼내셨다. 그래서 할머니의 붕어빵은 하나 하나 모양이 조금씩 달랐다.

이 이야기에서 붕어빵 틀은 DNA의 유전자이고 세모·네모 모양의 고리는 기존 유전자에 끼워 넣은 작은 유전자 조각이다.

그리고 붕어빵은 유전자를 주형 틀로 사용해서 만들어진 단백질이고 붕어빵을 꺼낼 때 쓰는 세모·네모 모양의 갈고리는 항체다.

항체는 특정한 항원 물질만 선택적으로 결합하는 성질이 있어서 많은 물질 중에서 특정한 것만 선택해서 집어 낼 때에 항체를 사용한다. 올해 노벨화학상을 쉽게 이해하는 데 이 이야기가 도움이 된다.

올해 노벨화학상은 미국 캘리포니아공대의 프랜시스 아널드 교수와 미국 미주리대의 조지 스미스 교수 및 영국 케임브리지대의 그레고리 P. 윈터 박사가 공동 수상자로 선정되었다.

노벨위원회는 이 과학자들이 개발한 기법으로 인해 더 효율적이고 정교한 효소와 항체를 만들 수 있어서 바이오연료와 의약 등의 다양한 분야에서 활용될 것이라고 발표했다.

이들이 유전자의 무작위 돌연변이를 이용해서 유용한 효소와 항체 분자를 생산하는 방법을 개발했다고 하는데 좀 더 자세히 살펴보자.

아널드 교수는 아주 작은 살아있는 박테리아를 생화학 공장처럼 사용해서 더 좋은 효소를 대량으로 만드는 방법을 개발했다.

개발한 방법은 이렇다. 우선 바꾸고자 하는 효소의 유전자에 무작위 돌연변이를 시킨다. 그리고 돌연변이된 유전자들을 박테리아에 넣는다.

그러면 그 박테리아는 주입된 유전자들을 사용해서 무작위로 돌연변이 효소를 만들어낸다. 이렇게 해서 만들어진 효소들을 분석해서 가장 우수한 효소를 골라낸다.

이와 같은 과정을 반복해서 보다 더 우수한 효소를 만드는 방법이다.

좀 더 쉽게 말하면 세모나 네모난 고리를 가진 붕어빵 틀에서 붕어빵을 꺼내듯이 돌연변이되어 조금씩 다른 유전자들을 이용해서 돌연변이된 여러 효소 단백질을 만든다.

스미스 교수와 윈터 박사는 파지 디스플레이 기술을 개발했다. 스미스 교수가 개발한 기술은 노벨위원회가 발표한 자료에 의하면 이렇다.

박테리오파지의 바이러스 캡슐 단백질을 만드는 유전자에 어떤 유전자 조각을 집어넣는다. 그러면 그 어떤 유전자가 나중에 캡슐단백질과 함께 발현되어 바이러스의 껍질 표면에 펩타이드로 노출된다.

수많은 미지의 유전자를 이런 방식으로 바이러스 유전자에 집어넣어 발현시킨다. 그런 다음에 이미 알고 있는 단백질 펩타이드에 잘 달라붙는 항체를 넣어준다.

그러면 특정 항체가 달라붙는 박테리오파지만을 뽑아낼 수 있다. 이를 통해서 그 단백질이 어떤 유전자로부터 만들어진 것인지를 쉽게 알 수 있다.

김영호 대구경북첨단의료산업진흥재단 책임연구원

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

나경원 "李대통령, 전 부처 돌며 '망언 콘서트'…연막작전쇼"

김총리 "李임기 5년 너무 짧다, 더했으면 좋겠다는 분들 있어"