한개마을, 관광의 ★이 되다

별고을 땅 한개마을엔 고려 개국공신인 성산 이씨(星山李氏) 시조 성산백(星山伯) 이능일(李能一) 후손 이우(李友)가 1450년쯤 처음 정착했다.

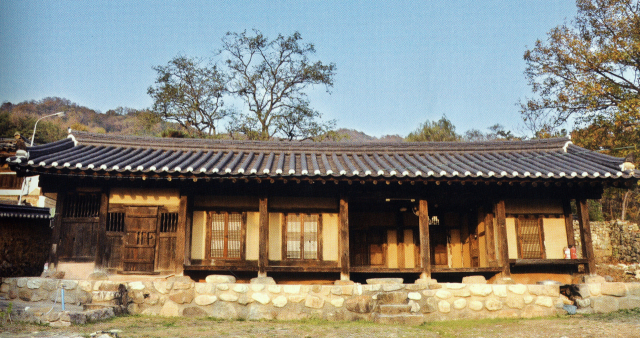

딱 '한 개'뿐인 한개마을은 전국 7곳 지정 민속마을 중 독특하다. '영남 제1길지'의 한개마을 500년 역사, 고관(판서·이원조)와 대학자(한주학파·이진상)에 갑부(甲富·이수빈) 배출의 3대 명당 풍수에 독립운동가 7명 출생 등의 사연이 많아서다.

안동 하회마을, 경주 양동마을에 이어 영남의 세 번째 민속마을이다. 하지만 한개 사람은 하회마을, 한개마을에 이어 양동마을 대신 함양 개평마을을 넣어 순서로 매길 만큼 자부심이라고 이세동 경북대 교수는 밝혔다. 마을에 깃든 뭇 배움의 가르침까지 더해 늘 사람 발길이니 태실 버금가는 별고을 관광의 별이 될 만하다.

◆사람 끄는 영남 제1길지 명당

한개마을은 먼저 풍수로 이름났다. 남향의 마을을 포근하게 둘러싼 주산(主山)의 이름조차 예사롭지 않은 영취산(靈鷲山). 석가모니가 인도에서 설법한 산과 같지만 이곳에서는 영'축'산이라 불렀고 이진상은 아예 '영축'(靈畜)이라 바꿔 썼단다.

마을 앞은 성주 벽진면 고당산에서 나온 이천(伊川)과 초전면 백마산(白馬山) 발원의 백천(白川·마포천)이 삼봉 앞에서 합쳐 낙동강에 드는데, 마을 이름도 큰 내 즉 대계(大溪·순우리말로 한개) 또는 큰 나루터(대포·大浦)가 됐고, 옛날 낙동강 나룻배도 들렀다.

지겟작대기 아자(丫字)모양 마을 뒤에 영취산, 앞은 주산을 마주한 성산(星山)이 있고 큰 내까지 흘러 풍수상 배산임수(背山臨水)에 장풍득수(藏風得水)의 안온한 터로, 산(山)과 기(氣), 물(水)과 남향 방위(方位)의 풍수 요소를 두루 갖췄다.

게다가 丫마을을 따라 좌우에서 흐르는 개울인 두 갈래 내수(內水)가 마을 입구에서 뭉쳐 다시 외수(外水)의 백천과 만나 낙동강에 유입된다. 곽차순 관광해설사는 "풍수에서 들어오는 물은 보이나 나가는 물은 보이지 않는 곳을 길지로 친다"고 말했고, 이영달(71) 극와종택 후손은 "영취산 물이 마을 앞에서 북으로 역류(逆流), 백천과 합쳐 남으로 흘러 낙동강에 드는데 이 역류는 길지의 표시"라고 덧붙였다. 지금도 마을을 살피는 발길과 관심, 연구가 이어지는 까닭일까.

풍수와 종택 중심 마을배치 등의 소문이 겹치면서 사람이 몰리니 문화재청도 2006년 마을 돌담길을 등록문화재로 등록하고 2007년에는 마을 통째로 중요민속자료로 삼았다. 경상도에서 세 번째로 별고을의 자산이자 자원으로 인정된 셈이다. 고풍스런 과거에다 현재의 공존으로, 고(故) 전미선 여배우 출연의 KBS2-TV드라마 '제빵왕 김탁구' 촬영지가 되기도 했다. 영남 최고 길지 소문의 풍수터에다 사연이 즐비한 여러 고택, 오랜 역사만큼이나 깃든 가르침까지 겹친 마을이니 찾을 만하지 않은가.

◆나눔과 배려 배울만한 한개마을

한개마을의 매력은 사람에도 있다. 고택에 밴 인향(人香)은 영취산 감응사의 옛 옥류정(玉流井) 샘처럼 맑다. 한개마을의 배려가 그렇다. 특히 1883년 계미년 농민항쟁 시절 빛났다. 당시 한개마을 이승희는 아버지(이진상)의 개혁 정신을 이어 농민 고통을 줄일 세금 감면과 제도 개혁을 외쳐 같은 마을의 토호 진사(이원효) 집이 방화되는 등 피해를 입었지만, 한주 집은 농민군이 서로 경계하며 조심해 무사했다(이윤갑 논문).

도한구·한기 형제는 "도 아무개는 죄가 없다"며, 김창숙 집도 "여기는 김하강(하강은 김창숙 아버지 김호림의 호)의 마을이다. 조심하여 범하지 말라"며 보호한 것처럼 농민군은 피해를 주지 않았다. 특히 이진상은 동족마을에 꾸린 '대포의사계'(大浦義社契)의 효과를 근거로 향약의 군내 확대 실시를 건의했고, 이런 이진상·승희 부자가 고통받는 고을민을 배려한 덕은 위기 때 빛을 냈다.

극와(極窩) 이주희 고택의 이영달 후손 전언(傳言)도 있다. 조선 노비제 악습을 극와 집에서는 노비 문서를 태워 면천(免賤)했다고 한다. 백성 차별의 상징인 노비 면천에 앞섰다면 극와고택의 사연은 평가할 만하다. 또 일제에 항거 소복입고 지낸 극와의 집은 오늘 일제 불매(不買)처럼 성주에서 처음 한개마을에 전기가 가설될 때 이를 뿌리쳤고, 광복 뒤에야 전기를 쓸 정도였다는 후손의 구전이지만 이런 한개마을 정신은 돋보인다.

교리댁(校理宅) 상마석(上馬石) 이야기도 흥미롭다. 말을 타고 내릴 때 쓰인 받침대인 상마석에는 타인의 수고로움을 덜어주려는 마음 씀씀이가 배어 있는 듯하다. 돌에 새긴 '운서영월대'(雲西迎月臺) 글귀도 이채롭다. '서쪽 하늘 구름에 뜬 달을 맞아' 나누는 이별이 아쉬운 주인과 나그네 마음을 담았거나, 한양을 오간 창건주 이석구(李碩九)나 후손 이구상(李龜相)과 작별 인사를 나눴을 그 아내와 가족의 마음을 새겼을 것이라는 곽차순 관광해설사 설명이 와닿는다. 정인열 기자 oxen@imaeil.com

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

롯데백화점 "노조 조끼 입은 손님 제지, 부적절 조치"…대표 명의 사과