대구 주거지역에서도 산업단지에서 주로 배출되는 유해대기물질이 적지 않게 검출돼 대책 마련이 급하다. 전문가들은 산업단지에서 주거지역으로 흘러오는 비산오염원의 대책을 세워야 한다고 지적한다.

◆트리클로로에틸렌, 주택가에도 검출

지난해 환경부의 '국가 대기오염 물질 배출량'에 따르면 2017년 대구의 휘발성유기화합물(VOC) 배출량은 약 3만1천여t에 달했다. 이 가운데 유기용제로 인한 배출량(69.4%)이 가장 많았고, 생산공정에서 발생하는 배출량(14.8%)이 다음으로 많았다.

문제는 산단에서 주로 나오는 유해대기물질이 주택가에서도 검출된다는 것이다. 환경부 대기환경월보에서 2018년 1월부터 2020년 10월까지 34개월 동안 대구 수성구 만촌동 지점의 트리클로로에틸렌의 검출빈도를 확인한 결과, 30개월(88.2%) 동안 검출됐다. 대구 남구 대명동 지점의 검출빈도는 정비기간을 제외한 24개월 중 22개월(91.6%)이었다.

트리클로로에틸렌은 금속가공산업과 자동차 및 트레일러 제조 등의 세척공정에 주로 사용되는 물질이다. 주택가와 산업단지 등 두 곳에서 동시에 배출원이 있는 다른 물질과 달리 주로 산업현장에서 배출된다.

대구 산업단지에서 배출되는 양도 다른 지역보다 많다. 환경부의 '화학물질 배출량 조사결과'에 따르면 2018년 전국에서 대기로 배출된 트리클로로에틸렌은 463.6t으로, 이 가운데 가장 많은 양(30.4%)이 대구의 사업장에서 배출됐다.

◆바람 타고 주택가 쌓이나

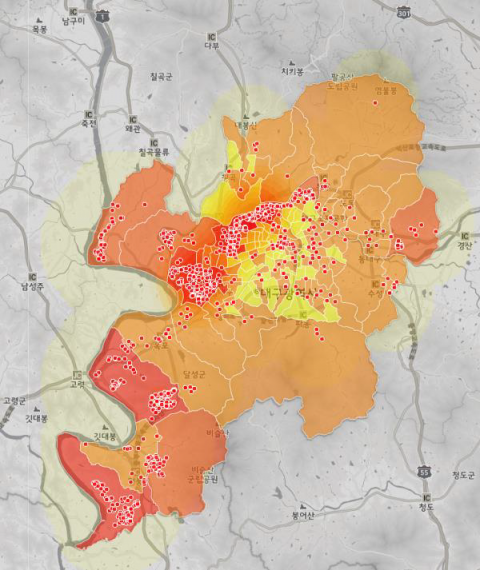

산업현장 물질이 주택가까지 흘러들어오는 원인으로는 대구의 대기순환이 꼽힌다. 대구는 동남풍이 부는 여름철을 제외하고 주로 서풍과 북서풍이 분다. 도시 외곽의 산단에서 배출되는 물질이 바람을 타고 중심부인 주택가까지 영향을 끼치는 것이다.

대명동 지점의 서쪽과 북서쪽에 각각 달서구 성서산업단지와 서대구산업단지가 있다. 만촌동 지점의 북서쪽에는 제3산업단지가 있다.

대구보건환경연구원에 따르면 2018~2019년 대명동 지점과 만촌동 지점의 연평균 주풍향은 서북서풍, 북서풍이었다.

앞서 2009년 영남대 환경공학과 백성옥 교수의 '대구지역 대기 중 미세먼지 및 VOC의 발생원별 오염기여도 평가' 연구보고서에서도 산업단지에서 배출되는 'N,N-디메틸포름아미드'(DMF)가 달서구 갈산동 산단의 공정 시간과 일정한 시간 간격을 두고 주택가인 남구 대명동 지점에서도 검출됐다는 결과가 나왔다.

톨루엔과 벤젠, 에틸벤젠 등 주거지역에도 배출원이 있는 물질일 경우 차량의 영향을 받는다는 분석도 나온다. 대명동 측정소는 북서쪽 250m 방향에 왕복 6차로의 도로가 있고 만촌동 측정소는 북·서방향 100m 방향에 왕복 4차로, 6차로 도로가 있다. 두 지역 모두 2011년부터 승용차 등록대수가 꾸준히 늘어나는 추세다.

환경부의 '국가 대기오염 물질 배출량'에 따르면 지난 2017년 대구의 도로이용오염원에서 배출된 휘발성유기화합물은 2천178t으로, 전체 배출량의 6.91%를 차지했다.

한국환경공단 대구경북지부 관계자는 "대명동 지점에 검출되는 물질은 서쪽 방향 도로, 북서 방향 도로의 영향이 크다고 판단된다. 인근 도로를 오가는 차량에서 배출되는 물질이 서풍이나 북서풍을 타고 와서 영향을 미쳤을 가능성이 있다"고 했다.

◆배출원 특정 어려운 물질 '사각지대'

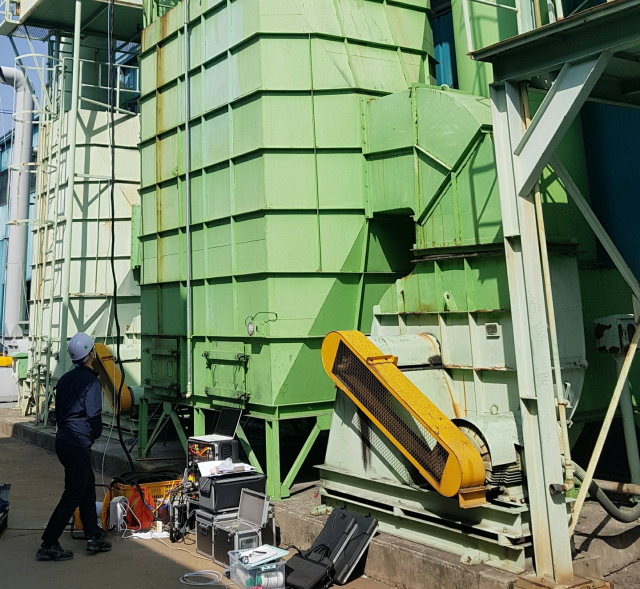

2019년부터 대구시는 전체 대기배출사업장 2천76곳 중 영세·중소사업장 684곳을 대상으로 노후 대기방지시설 교체 사업을 진행하고 있다. 도로이용오염원에 대해서는 노후 경유자동차 조기 폐차 사업과 전기 자동차 보급, 매연 저감장치 부착 사업 등을 진행 중이다.

하지만 배출원을 특정하기 어려운 물질일 경우 관리감독의 사각지대에 놓여 있다. 대기환경보전법에 따라 이 물질들을 관리감독하는 법령이 마련돼 있지 않기 때문이다. 사업장의 굴뚝을 거치지 않고 밸브나 창틈 등에서 대기로 직접 배출되는 물질은 비산오염원으로 분류된다. 2018년 기준 비산오염원의 비율은 전국 전체 대기배출량의 약 55%를 차지했다.

2019년 경상여고 악취사고도 제3산단의 비산오염원이 주거지역으로 흘러들어와 발생했다는 주장이 있었다. 당시 합동조사단이 경상여고 인근의 산단지역을 대상으로 합동점검을 실시했으나 명확한 배출원을 찾아내지 못했다.

백성옥 영남대 환경공학과 교수는 "비산오염원을 막으려면 공장 내부의 공기를 빼내는 국소배기시설과 유해대기물질이 공기 중으로 배출되지 않도록 하는 대기방지시설을 설치해야 하지만 비용 때문에 소홀한 경우가 많다. 정부와 지자체가 수시로 단속하고 점검해야 한다"고 했다.

댓글 많은 뉴스

한동훈 "장동혁은 尹세력 숙주일 뿐…보수 팔아넘겨, 끊어내야" 맹비난

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"

장동혁 "尹 무기징역, 참담…절연 앞세워 당 갈라치는 세력 오히려 절연해야" [영상]

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

'尹사면 차단' 사면법 개정안, 국힘 반발 속 법사소위 통과