지난가을, 파리에서 나는 우울했다. 책이나 영상으로 또는 상상으로 뒤쫓던 예술가들의 생애와 그 삶의 궤적이 눈앞에 펼쳐졌지만, 흰 차양이 쳐진 수많은 카페에서 우아한 파리지엔처럼 차를 마셨지만, 그 우울함은 좀체 가셔지질 않았다.

왜 이럴까. 고흐의 '노란 방' 같은 숙소에 누워 오래 생각했다. 그리고 희미한 새벽빛이 창으로 들어올 즈음에야 나는 그 이유를 어렴풋이 깨달을 수 있었다. 파리라는 도시가 말 그대로 하나의 거대한 박물관이어서, 어느 한 군데도 그 위대하고 무거운 예술가들의 영혼이 깃들지 않은 곳이 없었고, 나는 욕심이 많은 가난한 집 아이처럼 그것이 너무 부러워 질투를 냈던 것이었다. 부끄럽지만 솔직히 그랬다. 그래서 나는 이 '파리의 우울'에 숨통을 틔워 줄 몇 사람을 찾아 나섰다.

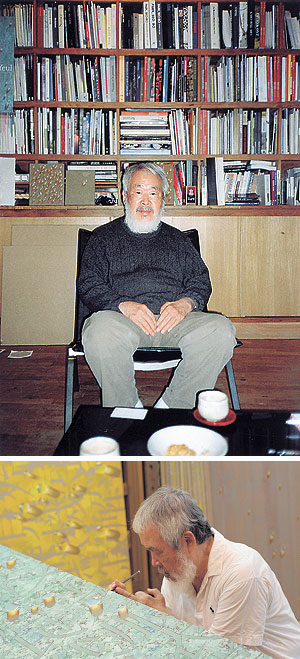

김창열 선생을 만난 것은 그때의 어느 흐린 날 오후였다. 제욱시스의 포도송이 또는 솔거의 소나무 전설에 가끔 비교되기도 하며 박수근, 이중섭과 더불어 우리 국민들이 가장 친근하게 느낀다는 물방울의 화가다. 그의 물방울에서 나는 '마돈나, 네 집에서 눈으로 유전하는 진주' 같은 본질적 시원(始原)을 느낀 적이 있다. 수십 년 전 그 물방울 그림을 처음 보았을 때다. 오레올(aureole, 후광)! 그것은 단순히 물방울이 아니라 빛의 테였다. 스러질 듯 또는 곧 사라질 듯 환(幻)과 같이 다가온 아우라(aura)! 이것이 비단 나만의 느낌이 아니라는 것은 이후 수없이 확인할 수 있었다. 그림을 본 거의 대부분의 사람이 그 물방울에 손에 대고 싶었단 말을 했던 것이다.

몽파르나스 바방역 인근 주택가에 위치한 화실의 겉모습은 비교적 소박했다. 깻잎 하나 집어넣을 틈도 없이 차들이 주차된 골목은 삼덕동의 어느 모퉁이와 다름없었다. 하지만 화실 안은 광배(光背)와 같은 물방울들이 맺힌 크고 작은 캔버스들로 하여 더없이 화려했다. 또한 책들이 한 벽면을 빼곡히 채우고 있는 것도 특이했다.

시집도 여러 권 있었다. 월남을 한 1950년대 초 '밀어'라는 시를 발표하고, 계용묵, 옥파일, 박제식 씨와 함께 '백록담'이라는 시집을 냈다는 말을 소개해 준 이로부터 들은 것이 떠올랐다. 그제야 이 만남이 쉽게 이루어진 이유를 알 수 있었다. 대구에서 온 시인이라는 것이 그 만남의 지렛대 역할을 한 것이다. 제자 신중태씨가 내온 녹차와 사모님이 만든 비스킷이 놓인 탁자 위로 실금 같은 햇살이 드리워졌다. 날이 개고 있나보다. 등받이가 깊은 의자에 앉은 세계적인 대화백은 대춧빛 얼굴을 한 단신(短身)의 도인 같은 풍모를 지니고 있었고 서구식 매너가 몸에 배어 있었다.

왜 물방울이라는 하나의 메타포만 고집하는지 단도직입으로 물었다. 그러자 '피카소는 아내가 바뀔 때마다 화풍이 변했는데 나는 아내가 한 사람이오'라는 농담 같은 대답이 돌아왔다.

그는 1929년 평안남도 맹산에서 태어나 해방을 맞은 광성고보 3학년 때 가족과 함께 월남했다. 휴전 후 성루예고의 미술교사를 할 때 파리 비에날레, 상파울로 비에날레에 참가하고 1966년 록펠러재단의 초청으로 미국 뉴욕 아트 스튜던트 리그에서 유학했다. 당시 미국은 로젠버그가 무소불위의 권력을 휘두르던 때였다. 이른바 장송곡의 시대였다. 하지만 그때의 경멸해 마지않은 팝 아트와 미니멀리즘이 그의 그림에 자극과 영향을 주었음을 굳이 부인하지 않았다. 물방울에 당시의 넘치는 에너지가 어느 정도 응축되었다는 뜻이다. 그는 지금도 뉴욕에 다녀오면 작업에 대한 투지가 솟구친다는 말도 덧붙였다.

스승 이쾌대 선생과 조토, 치마부에, 제리코, 렘브란트, 베르메르, 몬드리안, 마그리트, 루오, 마티스 그리고 피카소 등을 전범(典範)으로 여긴다는 그가 청년처럼 웃었다.

물방울의 탄생은 이러했다. 1969년 그는 필생의 꿈이었던 파리행(파리미술국립학교 재학)을 단행하게 되고 가난과 결핍의 마구간 화실 시대가 시작되었다. 1972년 어느 날에 그림을 수정하려고 물감을 뜯어내다가 캔버스 뒷면에 맺힌 물방울을 발견하게 된다. 서양화가들과의 차이를 찾고 있던 그에게 그것은 잃어버렸던 유년의 순수함, 향수(鄕愁) 또는 불교의 공(空)이나 도교의 무(無)의 의미로 다가왔다고 한다.

이후 30여 년간 이어진 물방울 작업은 이우환의 표현대로 극사실과 극추상의 경계, 즉 물질인 물방울과 착시라는 추상의 겹침으로 새로운 시각적인 것을 제시한 것으로 볼 수 있는데, 그런 의미에서 그의 작업은 잭슨 폴록의 액션페인팅에 버금가는 것이며 로만 오팔카를 능가하는 작업이라고 할 수 있다. 이 말에 그는 매우 겸손해하며 손사래를 쳤는데, 어쨌든 이후 그의 승승장구는 우리가 익히 아는 바와 같다.

화실의 창들은 모두 불투명하게 외부로부터 차단되어 있었다. 몇 년 전의 한국의 창(窓) CF에 등장한 모습과는 좀 모순되지 않느냐고 묻자 그는 웃으며 이렇게 말했다. "사실 그때 많이 거절했다. 나는 작업을 위해 빛을 아틀리에 안에 들이지 않는 편이다. 동굴 같은 곳에서 내면의 빛에 철저하게 의지한다고 할까. 그런 의미에서 나는 곰과 닮았다. 그러나 우리나라 기업과 사원들은 알래스카에서 곰가죽을 판다는 사람이 맞겠다는 생각이 들었다. 그 끈질긴 설득에 탄복해서 그 CF를 찍었고 멋진 경험이었다."

혹시 연초에 한국 대통령 부인의 재산 신고 목록에 물방울 그림 두 점이 포함되었다는 것을 알고 있는가를 물었다. 전혀 몰랐다며 재미있는 일이라는 식으로 빙긋 웃었다.

고향 맹산은 시간이 지날수록 더욱 그리워진다고 했다. 하지만 이젠 이곳 파리가 또 다른 고향 같이 여겨져서 뉴욕이나 도쿄에 있으면 빨리 돌아오고 싶어진다고 했다. 그리고 다시 한 번 친구 백남준의 죽음을 회상하며 말했다. "그의 죽음은 내게도 충격이다. 하지만 생각해보면 누구라도 죽음을 향해 가고 있지 않는가. 다만 충일한 하루를 보낼 뿐이다." 몽파르나스 흐린 가을하늘에 노을이 지고 있었다. (소개해 준 이의 말에 의하면 그는 몽파르나스 묘지에 이미 자신의 자리를 정해놓았다고 한다.)

김창열 선생을 만나고 숙소로 돌아오는 길에 나는 충동적으로 다시 되돌아가 몽파르나스 에드가르 키네 역에서 내렸다. 도심의 오래된 거리에 조성된 묘지에선 세상에서 가장 쓸쓸할 듯한 바람이 불었다. 보들레르의 초라한 묘에, 더더욱 초라한 샤임 수틴의 묘에 종이로 싼 꽃을 비스듬히 내려놓았다. 보들레르의 묘에는 누군가 가져다 놓은 흑백사진과 동전 또는 온갖 언어로 씌어진 메모지들이 작은 돌에 눌러져 있었다. 다시 불어오는 세상에서 가장 쓸쓸할 듯한 바람, 근처 음악학교에서 소녀가 부르는 가늘고 높은 노래가 흐린 하늘을 뚫고 담장을 넘어왔다. 그때부터 나는 파리의 우울에서 벗어날 수 있었다.

박미영(시인, 작가콜로퀴엄 사무국장)

▨ 김창열(金昌烈·KIM Tschang-Yeul) 약력

1929년 북한 맹산 출생

1949년 서울미대 입학

1966 록펠러 재단 장학금으로 미국유학

~ 69년 (아트 슈트던트리그 Art Strudents League)

1970년 도불 (파리미술국립학교 재학)

1996년 주한 프랑스대사관, 문화예술훈장 수여.

2004년 파리 쥬 드 폼므 국립미술관 전시회

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정