소금배가 광대정(퇴강나루)에 도착했다. 부산 상인들은 소금 일부를 물미에 내려놓고, 나머지는 점촌이나 서울로 옮겨갈 작정이다. 광대정, 상주시 사벌면 퇴강리 물미와 개진마에서 재배한 채소와 부산 소금이 물물교환되는 현장이다. 광대정 앞 주막에는 막걸리 잔을 기울이고 있는 상인들로 북적인다. 사람들이 몰리면서 광대놀이가 한판 벌어진다. 광대정과 강 건너 예천 새멸마을을 연결한 줄 위로 광대가 부채를 든 채 외줄타기의 장관을 연출하고 있다. 상주 광대정 앞 나무와 강 건너 예천 풍양면 낙상리 새멸마을을 잇는 어마어마한 줄타기다. 19세기와 20세기, 소금배가 올라와 사람이 많이 모이면서 광대놀이가 벌어졌다고 마을 이름도 광대정이다.

광대정은 부산 소금배의 정착지였지만, 상주 물미와 예천 새멸을 잇는 나루터이기도 했다. 옛날 과거 보러 가는 선비부터 부산 소금배 상인, 무명 팔러 가는 농민, 무와 배추 싣고 예천 풍양장에 가는 할머니, 의성에서 서울로 소 몰고 가는 소장수 등이 북적였던 곳이다.

물미마을 김성태(76) 이장의 아버지 고(故) 김종락 씨는 나룻배 선주이자 사공이었다. 김 이장은 "아버지가 1년에 한번 예천에서 경매를 통해 운영권을 받은 나룻배를 몰았는데, 뱃삯으로 인근 마을 사람들에게는 쌀과 보리 한두 되씩, 타지 사람들에게는 돈을 받았다"고 말했다. 김 이장의 부인 이옥자(72) 씨는 당시 광대정을 오가는 사람들을 상대로 주막을 운영했다고 한다.

물미의 마지막 뱃사공, 김종웅(82) 씨. 그는 "홍수기에는 노를 젓지 않아도 광대정에서 배를 몰면 물길을 따라 흘러내려 예천 새멸마을 백사장 앞에 멈췄다"며 "물이 없을 때는 광대정에서 노를 저으면 바로 앞 풍양 땅을 밟을 수 있었다"고 말했다.

교통망이 뚫리면서 부산 소금배는 끊겼지만, 나룻배는 1980년대 중반까지 이어졌다. 하지만 물미마을 낙동강 위쪽, 문경 영순과 예천 풍양을 잇는 영풍교가 놓이면서 예천 점촌장을 가기 위해 배를 이용하던 사람들의 발길이 줄기 시작했다. 게다가 물미마을 아래쪽 상주와 예천 풍양을 잇는 상풍교까지 생기면서 배는 완전히 자취를 감춰버렸다.

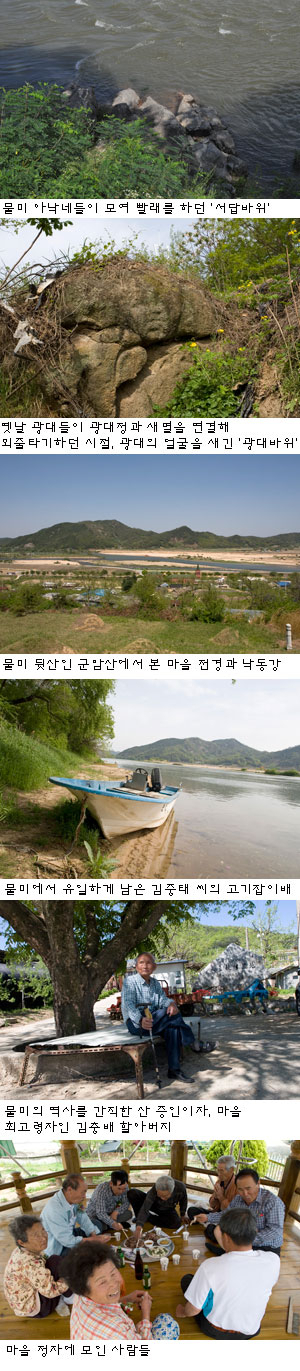

물미 사람들은 이제 광대정 앞 서답바위와 광대얼굴바위(마애인면상)를 통해 옛 추억을 곱씹곤 한다. 서답바위는 광대정 앞 낙동강 가에 있는 널찍한 바위로, 마을 아낙네들과 나룻배 타고 온 상인들이 빨래를 했던 곳이다.

김충배(97) 씨는 "광대바위는 광대놀이가 한창일 때 광대의 얼굴을 새긴 것"이라며 "지금은 많이 훼손돼 코와 입 부분의 형체만 남아있지만, 해질 녘 그림자가 지면 그 형태를 더 뚜렷이 알 수 있다"고 말했다.

물미 사람들에게 낙동강과 영강은 뱃놀이와 고기잡이, 강수욕과 수건 돌리기 등 애틋한 추억이 오롯이 스며있다.

서재분(81) 씨는 "젊은 시절에는 봄이 되면 아이들과 함께 배 타고 동네 밑까지 다니며 뱃놀이를 했지. 그때는 물이 많았고, 물빛도 새파랗게 맑았지"라고 했다.

"광대정 앞 서답바위에서 빨래를 하면 물고기들이 입을 쫙쫙 벌리며 몰려들었지. 서답바위 주변에는 소용돌이가 자주 쳐 아이들이 뱅글뱅글 돌며 물놀이를 했지. 여름날 어두운 밤이 되면 알몸으로 목욕을 하고, 아이들은 목욕을 끝낸 뒤 강변에서 수건 돌리기를 하고. 또 겨울이면 꽁꽁 언 낙동강에서 직접 썰매를 만들어 타기도 하고, 참 좋았지…."

김성수(54) 씨도 "옛날 공소 창문틀을 뽑아 썰매 날을 만드는 바람에 어른들한테 크게 야단을 맞은 적도 있다"고 회상했다.

50년대 광대정에서 처음 뱃일을 시작한 김종웅 씨는 "배를 탈 때가 좋았다. 뱃삯으로 쌀보리를 주로 받기도 했지만, 술 한 잔 사줄 때도 있었다"며 "과자 한 봉지 놓고 가기도 하고, 제사 때 떡을 싸서 갖다 주기도 했다"고 말했다. 김 씨는 직접 투망을 만들어 반찬거리를 잡기도 했고, 가을에는 잡은 물고기를 말려 묘사 지낼 때 쓰기도 했단다.

80년대 중반 김종웅 씨를 마지막으로 물미에서 상인과 주민들을 태웠던 나룻배는 완전히 사라졌지만, 고기잡이배는 아직 1대가 남았다. 바로 22년 전 물미로 들어온 김중태(58) 씨의 것이다. 매운탕 집을 운영하는 김 씨가 자그마한 배 한 대와 함께 강 어부의 삶을 살고 있기 때문이다. 김 씨는 "20여 년 동안 강과 함께 살면서 토종 물고기가 거의 사라지는 등 어종 변화가 심한 것을 직접 보고 있다"며 수천 년을 이어온 물길이 바뀌고 있는 데 대해 불안감을 감추지 못했다.

70년대 안동댐이 생기고 강둑에 식당이 많이 들어서면서 강물도 변하기 시작했다. 강 주변 식당 등지에서 물고기를 마구 잡아들이면서 피라미, 꺽지, 은어가 잡히던 강에는 이제 푸른 이끼가 낀 자갈만 뒹굴 뿐이다. 황새, 오리, 고니가 떠나고 왜가리 몇 마리만 자리를 지키고 있다.

물미에서 낙동강을 바라볼 수 없고, 모래사장이 줄어드는 것도 마을사람들에겐 큰 아쉬움이다.

80년대 새마을사업의 하나로 낙동강변에 작은 제방을 쌓으면서 홍수 피해가 줄었다. 당시 제방이 있었지만 마을에서는 물새나 나룻배가 노니는 풍경을 바라볼 수 있었다. 하지만 2008년과 2009년 4대강 사업을 위한 제방 보수공사를 통해 둑을 1~2m가량 높이면서 이젠 강과 마을이 제방에 완전히 가로막혔다. 또 모래가 마구 파헤쳐지면서 넓은 모래사장에서 담요를 깔고 누워 밤하늘 별을 세던 여름날의 추억은 잊혀져가고 있다.

김성태 씨는 "낙동강 풍광이 하나도 보이지 않아 아쉽고, 제방을 높이고 강폭을 넓히면서 강바닥에 있는 마을 상수도가 오염되지 않을까 걱정"이라고 말했다. 김종웅 씨는 "애들한테 내 죽으면 강에 뿌리라 캤는데, 강이 저래서. 저 많은 모래들은 다 어디로 가져갈라고 저러는 건지…"라고 했다. 김병구기자 kbg@msnet.co.kr

공동기획:매일신문·(사)인문사회연구소

◇마을조사팀

▷작가 권상구·조진희 ▷사진 박민우 ▷지도 이언희

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"