성(城)의 전략적 의미는 노출과 은신의 전투적 불균형 차이를 극대화시키는 수단이라는 점. 또 지키려는 자의 유리(有利)와 빼앗으려는 자의 핸디캡이 충돌하는 곳이기도 하다.

영화를 위한 과장된 설정이었지만 영화 '300'에서 페르시아와 그리스 스파르타 용사의 300명 대 100만 명의 전투는 테르모필레라는 협곡과 성이 있어서 가능한 전과였다. 우리나라에는 약 1천700여 개의 성이 있다고 한다. 그 중 경기도 광주의 남한산성은 삼국시대부터 서울과 한강을 방비하는 든든한 요새였다. 병자호란 때는 청나라 12만 대군과 홍이포(紅夷砲)에 맞서 저항한 역사현장이었다. 청의 고사(枯死), 압박 작전에 말려 결국 삼전도에서 삼고구배(三叩九拜)의 치욕을 당하고 말았지만 요새로서의 군사적 가치와 건축으로서의 기술적 견고함은 사가(史家)들의 노트에, 전사(戰史) 연구가들의 메모첩에 두고두고 인용되고 있다.

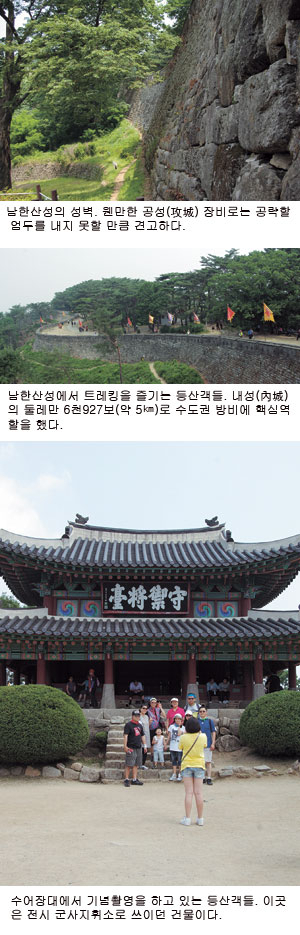

◆외곽은 급경사, 성안은 구릉…천하의 요새=산보다는 산성으로 더 알려진 남한산성은 두 개의 산에 걸쳐 있는 석성(石城)이다. 남한산성의 주봉은 수어장대가 있는 청량산이고 이 산줄기는 북쪽의 연주봉과 연결된다. 산성 이름을 유래시킨 남한산은 내성(內城)에서 벗어난 벌봉-한봉으로 이어지는 동쪽 끝자락에 자리 잡고 있다.

보통의 산에서는 정상 등정이 산행의 목적이 되지만 이곳에서는 등산보다는 성을 둘러보는 답사가 주를 이룬다. 산성의 전체 면적은 36.4㎢, 성 면적만 2.3㎢에 달하며 성곽의 길이는 약 30리 길에 이른다. 산성의 외곽은 급경사지만 성 안쪽에는 300~500m 내외의 완만한 구릉이 형성돼 있다. 한눈에도 일당백의 요새임을 알 수 있다. 성안에는 우물 100여 곳이 조성돼 생지(生地)로서의 조건을 갖추고 있다.

산성의 역사는 삼국시대까지 거슬러 올라간다. 최근 행궁 터 발굴과정에서 백제시대 토기 파편들이 잇달아 발견되고 있다. 백제 하면 보통 호남-충청권을 떠올리지만 사실 백제 역사의 70%는 서울이 주 무대였다. 즉 백제 역사 678년 동안 웅진(공주)은 63년, 사비(부여)는 122년만 머물렀다. 반면 한성(서울)에선 무려 493년을 도읍했다.

삼국시대 남한산성은 당의 침략 야욕에 맞서 싸운 항쟁기지였다. 7세기 삼국쟁패기 신라를 도와 원병을 파견했던 당은 반도 점령의 야욕을 드러내고 신라와 대립했다. 이에 신라는 남한산에 주장성(晝長城)을 쌓고 고구려, 백제 유민들을 규합해 당의 20만 대군을 물리쳤다.

◆삼국시대부터 호국의 산성으로 이름 떨쳐=남한산성의 전체 이미지는 '삼전도 굴욕'이라는 부정적 시각으로 굳어져 있다. 워낙 충격이 큰 사건이어서 역사 한쪽에 무겁게 자리하고 있다. 이제 병자호란이라는 치욕의 역사를 걷어내야 한다. 오히려 백제의 웅혼한 기상이 숨 쉬는 성터로, 중국의 침략을 막아낸 호국의 성으로 재조명되어야 한다.

산성 등산코스는 모두 5개 코스로 구성되어 있다. 출발점과 경유지에 따라 다양하게 코스를 연결할 수 있다. 일반적으로 산성로타리-남문-수어장대를 돌아보고 북문-주차장으로 돌아오는 원점회귀 코스가 주류를 이룬다.

일행은 로타리주차장 오르막길을 따라 남문을 향해 오른다. 오른쪽으로 골이 이어지고 계곡을 따라 쉴 새 없이 물이 흐른다. 산성에서 물은 생명과 직결되는 요소다.

임진왜란 때 왜장 가토 기요마사(加藤淸正)는 울산성에서 조명(朝明)연합군에게 포위돼 식수 때문에 낭패를 겪었다. 왜군은 10여 일 동안 말의 피와 소변을 받아 식수를 해결했다. 이때 상처가 얼마나 컸던지 나중에 구마모토성을 쌓을 때 우물을 120개나 만들었다고 한다.

남문 주차장을 지나자 거대한 아치의 남문이 일행을 막아선다. 1630년 인조는 이 문을 통해 산성으로 들어왔다. 사실 피란 어가(御駕)의 처음 목적지는 강화도였다. 강화는 바다로 둘러싸인 천혜의 요새인데다 물자가 넉넉해 장기전에도 대비할 수 있기 때문이다. 인조는 세자비와 원손 등 종실을 강화도로 보내고 뒤따르려 했으나 청병의 남하 속도가 예상보다 빨라 쫓기듯이 산성으로 들어온 것이다.

남문을 지나 성곽은 동북쪽으로 거침없이 뻗어나간다. 아름드리 소나무 숲을 끼고 30분쯤 걸으면 수어장대가 위용을 드러낸다. 장대란 일종의 군사지휘소로, 남한산엔 모두 네 곳의 장대가 있었다. 지금은 서장대에 해당하는 수어장대만 남아있다.

◆250칸의 임시 궁궐 유네스코 등록 추진=수어장대 밑에는 행궁 터가 자리 잡고 있다. 행궁은 일종의 왕의 휴양지. 국가변란 시 임시 궁궐로도 쓰인다. 이 자리에는 임금의 거처가 있던 상궐 72.5칸, 종묘를 모신 좌전 25칸, 정사를 논하던 하궐 154칸 등 모두 250여 개의 방이 있었다. 조선시대에는 전국에 20여 곳의 임시궁궐이 있었지만 종묘를 모신 곳은 이곳이 유일하다. 경기도는 행궁 복원을 모두 마치고 2013년까지 유네스코 등록을 추진하고 있다.

다시 청량단을 지나 서문으로 향한다. 촘촘히 박힌 총안(銃眼)은 견고하다. 톱날 같은 여장(女墻)에선 수병(守兵)들의 기상이 느껴진다. 산성을 거닐며 상념에 젖었을 왕의 고뇌도 묻어나는 듯하다.

강화도가 함락되자 인조는 이 길을 따라 서문으로 향했다. 서문은 송파로 연결되고 송파엔 굴욕의 현장인 삼전도가 있다. 삼전도의 굴욕은 왕에게는 개인적인 치욕이었지만 국가 차원에서는 국가 안위를 담보로 한 고도의 정치행위였다. 어쨌든 인조는 스스로 성문을 나섬으로써 성터에 적군을 들이지 않았다. 장기간 이 성 때문에 곤욕을 치른 청은 항복문서에 남한산성을 절대로 수리, 복원하지 않는다는 조항을 넣었을 정도로 산성을 두려워했다. 매년 사신들이 왕래할 때도 사절단의 가장 중요한 임무 중의 하나가 성의 보수, 수리 흔적을 체크하는 일이었다.

일행은 이제 내리막길로 들어선다. 북문을 지나 새로 복원한 행궁 옆을 지나온다. 3시간 남짓 7㎞를 걸었다. 산성에서 가장 논란의 중심이었던 불명예스럽게 살아남는 것과 명예롭게 죽는 것과의 가치는 숙제로 남긴다. 힘이 없으면 작은 정의조차도 스스로 지킬 수 없다는 교훈을 일찍 깨우쳐준 셈이다. '실천 가능한 치욕'과 '실천 불가능한 정의' 사이의 간극, 우리는 어느 길을 갈 것인가. 산이 우리에게 던지는 화두다.

글'사진 한상갑기자 arira6@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정