예전에 본 영화 중에 의외로 공포영화 중에 야한 장면들이 많았다.

'13일의 금요일'(1981년)의 경우 야영지에서 여자들이 웃통을 훨훨 벗고 나오는 것이 당시로는 상당한 눈요기였다. 반나체로 물놀이를 하다가 저녁에는 둘러앉아 맥주를 마시며 게임을 즐기는데 어김없이 한 커플이 빠져나온다. 으슥한 곳에서 사랑을 불태우면 살인마가 나와 잔혹하게 살해한다.

'13일의 금요일'의 인기에 힘입어 '버닝'(1981년)이란 영화도 1983년에 개봉했는데, 상황은 비슷했다. 할리우드의 얄팍한 상술을 녹인 이런 영화 외에 리들리 스콧 감독의 '에일리언'(1979년)과 같은 영화에도 성적 코드를 숨겨두었다. 성체가 되기 전 에일리언의 유충을 옮기는 페이스 허거가 여성의 성기 모양을 하고 있다. 실제 영화 촬영에서 번들거리는 질감을 살리기 위해 굴을 사용하기도 했다고 한다.

또 에일리언이 공격할 때 입 속에서 또 다른 입이 튀어나와 사람의 몸에 꽂힌다. 이 입은 남성의 성기를 연상시킨다. 그러고 보면 에일리언의 기형적인 둥근 머리 또한 남성적이고, 끈적이는 타액을 흘리는 것도 마치 정액을 흘리는 것 같다.

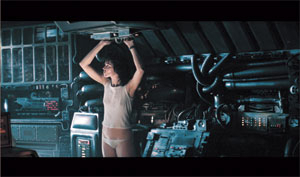

이러한 에일리언의 형상은 그로테스크한 리얼리즘의 거장 H.R 기거가 디자인한 것이다. 그는 성적 대립을 은유하기 위해 성기를 녹여 넣었다. 2편(사진)에서 제임스 카메론 감독은 시고니 위버의 반나체 장면까지 넣어 눈길을 끌기도 했다.

서스펜스의 거장 알프레드 히치콕의 '싸이코'(1960년)도 상당히 관능적이다. 마리온(자넷 리)이 샤워하다가 살해당하는 장면은 특히 압권이다. 샤워실 커튼이 열리면서 알몸의 여인을 난자한다. 여체의 은밀한 부위는 전혀 보여주지 않지만, 영화는 무방비 상태의 여체를 에로티시즘하게 표현하고 있다. 왜 공포영화는 관객의 성적 본능을 자극시킬까.

사람은 공포를 느낄 때 성욕도 증가한다는 얘기가 있다. 심리적으로 극단의 긴장을 유발하는 것은 비슷할 수도 있겠다. 그러나 영화를 볼 때 긴장과 이완의 반복을 통해 공포심을 극대화하는 효과가 있다. 야한 장면을 보게 되면 공포보다는 성욕에 대한 긴장감이 증가한다. 따라서 이성적 판단보다는 감성적이 되기 쉽고, 이렇게 느슨해진 틈을 타서 뒤이어 무서운 장면을 넣어 공포심을 극대화시킨다는 것이다.

공포영화에 자주 쓰는 기법 중에 이런 것이 있다. 문이 삐거덕거리며 열리면 여자 주인공이 긴장하며 문을 쳐다본다. 관객은 으레 문 뒤에 살인자가 있을 것이라고 생각한다. 그러나 열린 문에서 나타난 것은 고양이. 주인공은 안도의 한 숨을 쉰다. 그때 뒤에서 어두운 그림자가 나타난다. 짧은 순간, 관객은 극단의 감정을 체험하게 되는 것이다.

김중기 객원기자

댓글 많은 뉴스

대통령실, 추미애 '대법원장 사퇴 요구'에 "원칙적 공감"

[단독] 국민의힘, '보수의 심장' 대구서 장외투쟁 첫 시작하나

李대통령 지지율 54.5%…'정치 혼란'에 1.5%p 하락

정동영 "'탈북민' 명칭변경 검토…어감 나빠 탈북민들도 싫어해"

지방 공항 사업 곳곳서 난관…다시 드리운 '탈원전' 그림자까지