'등잔 밑이 어둡다'는 속담은 사실이었다. 전라도 신안군 지도라는 섬에서 그 어둠의 실체를 확실하게 체험한 적이 있다. 지난해 증도에 가기 위해 길목 초입에 해당하는 지도에 도착했다.

섬 안으로 들어가면 물가는 비싸기 마련이어서 이곳 전통시장에 들렀다. 시장 구석구석을 어슬렁거리고 다녔지만 우리가 찾는 살아있는 민어는 구경조차 할 수 없었다.

우리는 포기하고 빈손으로 증도에 들어갔다가 소금축제 현장에서 소금만 밟아보고 맨입으로 돌아 나왔다. 우리의 행위 속에는 지레짐작과 자만이 도사리고 있다가 사고를 낸 것임을 늦게 알았다. 현지 주민들에게 묻기라도 했으면 민어를 파는 어판장의 위치를 알았을 텐데 막연하게 '물량도 달리고 값은 비쌀 것'이란 추측에 의존한 것이 끝내 일을 그르치게 만들고 만 것이다.

올해 여름에는 증도 인근 임자도 여행을 계획하면서 지난해 못 이룬 꿈을 반드시 실행하리라 다짐하고 떠났다. 민어는 지도에 있지 않고 다리 하나 건너 송도의 수협어판장에 있었다. 그곳에는 산 민어들이 수족관을 꽉 채우고 있었고 숨이 떨어진 것은 생선 평상 위에 무더기로 누워 있었다. 값도 생각보다 훨씬 저렴했다. 활어는 ㎏당 3만원, 숨 쉬지 못하는 것은 2만원 선이었다.

우리는 민어 한 마리를 샀다. 칼로 목을 찔러 피를 빼고 얼음을 꽉꽉 채운 뒤 그걸 둘러메고 임자도로 들어갔다. 섬에서 여름 하룻밤을 보내고 싶었던 꿈이 드디어 이뤄진 것이다. 그것도 민어 고장에 와서 살아있는 3㎏가 후딱 넘는 놈을 양식 생선 가격인 8만5천원에 샀으니 어깨춤이 저절로 나올 만하다. 지도 점암선착장에서 배를 기다리는 시간과 임자도 진리 선착장까지의 15분이란 승선시간이 그렇게 지루할 수가 없었다. 머릿속에는 쫄깃쫄깃한 민어의 부레와 가장 맛있는 뱃살을 회로 쳐 술 한 잔 하는 그림이 계속 그려지고 있었다.

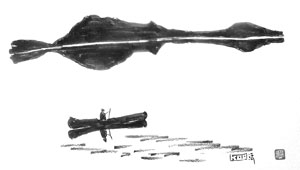

원래 선창은 술맛 나는 곳이다. 항구는 떠나는 곳이라 사람이 살 곳은 못 된다. 그렇지만 떠나는 곳에는 반드시 이별이란 슬픔이 따른다. 그 슬픔은 술로 갚아야 하기 때문에 선창의 술집은 사람들로 붐비기 마련이다. 이번 여행을 함께하는 다섯 도반들은 선착장 주변을 둘러봐도 젓가락 장단이 휘어질 만한 목로집은 보이지 않아 바닷가 정자에 앉아 캔 맥주 하나씩을 따 멸치 안주로 시간을 죽이기로 했다. "임자도는 처음인가유." 할머니라 부르기엔 조금 이른 대충 늙은 아낙의 음성이 낯설지 않게 들려왔다.

"어디서 잘라우. 민박집은 구해 놨소.""아니요, 섬에 들어가서 값싸고 깨끗한 집을 구해 봐야지요.""그라마 딱이네, 내가 새 집을 하나 사 둔 게 있는데 이부자리도 새 것이고 주방도 깨끗히야.""방 하나에 얼만데요.""거실 주방 방 둘에 화장실까지 몽땅해서 5만원만 줘." 우리는 이름도 없는 무허가 민박집 주인 이정자 여사(011-626-1037)를 따라 가 임자면 장동리 2681번지의 번듯한 붉은 벽돌집의 하룻밤 주인이 되었다. 주인의 언변이 너무 시원시원해 긴가 민가 했는데 집은 엄청 근사했다.

우리나라에서 사장 길이가 가장 긴 12㎞에 달하는 대광해수욕장으로 나가 바다와 하늘을 붉게 물들이는 저녁놀을 보았다. 지리산 천왕봉에서 만난 일출의 하늘 색깔과 비슷하긴 했지만 느끼는 감흥은 전혀 달랐다. 뜨는 해는 에너지였지만 지는 해는 처연함뿐이었다.

민박집으로 돌아와 술상부터 차렸다. 이별의 슬픔도, 석양의 쓸쓸함도 술로 다스릴 수밖에 없었다. 나의 회칼로 장만한 부레와 뱃살 회는 세 접시쯤 되었다. 마침 신혼여행에서 돌아온 아들이 사 온 질 좋은 위스키를 들고 온 친구 덕분에 우린 중세 유럽의 귀족처럼 먹고 마셨다. 새벽 3시쯤 볼일 보러 밖으로 나오니 도시에선 보이지 않던 별들이 서로 이마를 마주 대고 눈깜짝이를 하면서 내 흉을 보고 있었다. "얘들아, 내려다 봐, 누가 섬을 흥건하게 적시고 있네."

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정