모 시민단체의 일원으로 구마모토시(熊本市)를 방문하는 기회를 가졌다. 담당자가 미리 배부해 준 안내 자료를 보니 구마모토시는 현청(縣廳)이 있는 곳으로 현의 정치'경제'문화의 중심지이며 500여 년 전에 축조된 성이 있는 성곽도시로 세계 제1의 칼데라화산 아소산(阿蘇山)이 유명하다고 했다. 아울러 시가지는 조용하고 깨끗하며 주요 교통수단은 전차라고 했다.

또한 인구는 63만 명이고 '바사시'(말고기회)와 '가라시렌콘'(연근의 구멍에 된장과 겨자를 채워 기름에 튀긴 것)이 대표적인 음식이라고 했다.

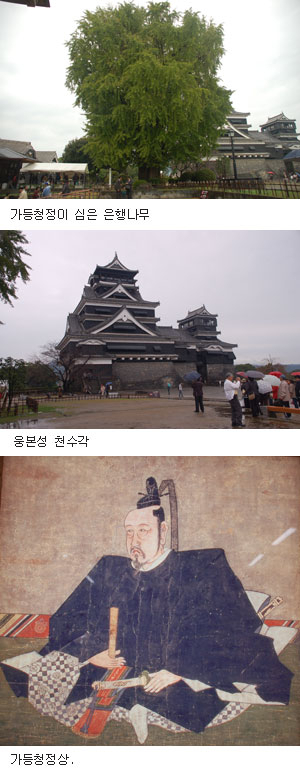

도시의 상징인 구마모토성은 가토 기요마사가 1601년에 착수하여 1607년에 완성한 성으로 도시의 중심부 언덕에 자리 잡아 시가지를 조망하기 좋고 성의 중심 공간인 천수각은 높이가 지하 1층 지상 6층으로 1960년에야 복원되었으며 현재는 영주와 관련된 사료나 유품을 전시하는 박물관으로 사용하고 있다고 했다.

그러나 모처럼 해외 나들이를 하는 만큼 더 충실한 여행을 위해 다녀온 몇 분에게 물어보고 인터넷을 뒤져보았더니 성주(城主) 가토 기요마사는 우리에게 가등청정(伽藤淸正)으로 잘 알려진 인물이었다.

1952년(선조 25) 4월 14일에 1만8천 명의 병력으로 상륙하여 양산-밀양-대구-상주를 거쳐 조녕 방면으로 진출한 제1진의 소서행장과 달리 4월 19일 2만2천 명의 병력으로 상륙해 경주-영천-신녕-군위-문경을 거쳐 서울에 입성한 제2진의 선봉대장이었으며 정유재란 때는 울산에서 성을 쌓고 조'명 연합군과 치열한 전투를 벌여 피아 간에 많은 희생자를 내기도 했다.

그가 마지막까지 버티며 쌓은 성은 지금도 왜성(倭城)이라 하여 문화재(울산시 문화재자료 제7호)로 지정되어 있다.

특히 민요 '쾌지나 칭칭 나네'의 어원이 공포의 인물 '가등청정이 온다'에서 비롯되었다는 이야기도 있다. 따라서 그는 400여 년이 지난 지금까지도 한국인의 마음속에 불구대천의 원수(怨讐)로 남아있다.

그가 쌓은 구마모토성은 오사카성, 나고야성과 더불어 일본의 3대 성의 하나라고 한다. 조선에서 이미 성을 쌓아본 경험이 있고 많은 조선의 축성 기술자들을 포로로 데려갔기 때문에 이룰 수 있는 업적(?)이었다.

그때 끌려간 조선 사람들이 한곳에 모여 살면서 마을 이름도 울산(蔚山)이라고 했는데 지금도 그 지명이 남아있다고 했으나 아쉽게도 가보지 못했다.

그러나 그가 단 한 가지 잘한 일이 있다면 함경도로 피신했던 임해군과 순화군 두 왕자를 붙잡았으나 해치지 않고 돌려보낸 일이라고 한다.

이런 예비지식을 가지고 구마모토로 향했다. 그러나 가는 날이 장날이라더니 비가 왔다. 성이 바라보이는 식당에서 점심을 먹고 관광에 나섰다. 직각으로 돌을 쌓는 우리 축성법과 달리 비스듬하게 쌓았다. 그러나 높이가 어마어마하고 곡각으로 통로 여러 개를 만들어 성채(城砦)를 견고하게 쌓았음을 알 수 있었다. 울산에서의 경험을 십분 발휘했을 것이다.

꼭대기에 이르니 왼쪽에 잘생긴 큰 은행나무가 눈길을 끌면서 천수각(天守閣)이 나타났다. 나무 앞에 뭐라고 쓰여 있는 것으로 보아 필시 무슨 사연이 있을 것이나 성안을 먼저 보기 위해 천수각으로 향했다. 그러나 대충대충 보고 바로 나와 은행나무로 향했다.

가이드에게 물어보았더니 가등청정이 성을 쌓을 때 직접 심은 것으로 이 나무가 천수각 높이와 같아지면 큰 재앙이 닥칠 것이라는 예언을 하고 죽었다고 한다. 실제로 그렇게 되었던 1877년 전쟁이 일어나고 천수각을 비롯해 주요 건물이 전쟁 발발 3일 전 원인 모를 화재로 모두 소실되었으며 그때 은행나무도 불탔는데 지금의 모습은 그 후 돋은 싹이 자란 것이며 노랗게 단풍이 들면 고풍스러운 천수각과 잘 어울려 구마모토성을 일명 '은행나무성'이라고도 한다는 내용이었다.

이야기를 듣는 순간 머리가 멍해졌다. 무자비한 살육자(그러나 일본에서는 치수, 축성, 무역 등을 통해 구마모토 번영의 토대를 쌓았다고 한다)인 그가 어떻게 평화의 상징인 나무를 심었을까 하는 점이었다. 그러나 그 후 곧 알게 되었다. 그는 성안에 은행나무를 많이 심고 우물도 많이 팠다. 조선에서 있었던 정유재란의 뼈아픈 교훈 때문이었다.

울산왜성에서 싸울 때 식량이 모자라 말을 잡아먹고, 물이 없어 오줌을 마시며 버틴 경험이 있어 유사시를 대비하여 은행나무 열매를 식량 대신 활용하고, 물 때문에 전력이 약화되는 것을 막으려 했던 것이다.

그의 진로가 대구를 비켜갔기 때문에 대구에 직접적인 피해를 입힌 것은 없다. 다만 침략군 중 조선을 흠모하여 애초부터 전쟁을 포기하고 귀순해서 많은 전공을 세우고 대구 우록에 정착한 김충선(金忠善)이 그의 우(右) 선봉장이었다는 사실이 대구와 인연이라면 인연이라고 할 수 있다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정