영덕군 영해읍 괴시리 영양 남씨 집성촌을 방문했다가 목은 이색(李穡) 선생의 기념관이 있는 것을 보고 놀랐다. 잘 알려져 있다시피 목은(牧隱'1328~1396)은 본관이 충남 한산(韓山)으로 포은 정몽주, 야은 길재, 도은 이숭인과 함께 고려3은 또는 4은의 한 사람으로 존경받는 분이다.

목은을 제외한 세 사람은 경북 출신이라는 것을 익히 알고 있었지만 목은까지 영해에서 태어났다고 하니 웅도 경북의 위상이 한층 더 돋보였기 때문이다.

목은이 영해에서 태어난 것은 아버지 가정(稼亭) 이곡(李穀'1298~1351)의 혼인으로부터 비롯되었다. 젊은 시절 경상도 동해안을 여행하다가 영해지방의 사족(士族) 간재(簡齋) 김택(金澤)의 사위가 되어 처향(妻鄕)에 살았기 때문이다.

'신증동국여지승람' 영해부 편에 의하면 '급제하기 전에 유람(遊覽)으로 여기에 와서 김택의 딸에게 장가들어 아내로 삼았다'고 했다.

즉 가정이 과거에 오르기 전 동해안을 여행하다가 당시 그 지방의 호족이었던 간재를 만나 그의 사위가 되면서 이색은 외가에서 태어난 것이다.

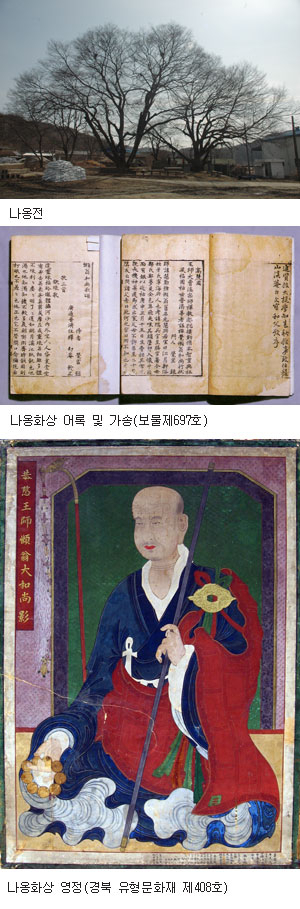

아버지 가정은 이웃 창수 출신의 나옹왕사(懶翁王師)와 매우 친하게 지냈다. 경상북도 상주시 은척면 무릉리에는 이곡과 여말의 고승 나옹왕사가 심은 두 그루의 느티나무가 있고 주민들은 이 나무를 일러 나옹정(懶翁亭)이라고 한다. 나옹왕사가 가정과 함께 일대의 산수를 사랑해 자주 왕래할 때 심었다고 전해진다.

상주나 문경에는 이곳 말고도 산수가 아름다운 곳이 많은데 하필이면 두 분이 왜 이곳 무릉리를 찾아 나무를 심었을까? 이는 가정의 장인 간재에 대한 특별한 애정 때문이 아니었을까 한다. 간재의 본향이 무릉리와 그리 멀지 않은 함창이기 때문이다.

명문 함창 김씨는 김수로왕의 여섯 아들 중 한 분이 건국한 고령가야(古寧伽倻)의 왕족이다. 고로, 마종, 이현 등 세 왕이 213년간 다스리다가 293년(유례왕 10) 신라에 복속되면서 왕족 등 80여 가구가 강제로 영해의 사도성(沙道城)에 이주되었다.

그후 고려 인조 조에 덕원군(德原君) 김종제(金宗悌'1124~?)가 벼슬길에 나아가면서 명예를 회복시켰다.

이러한 역사적 사실을 통해 볼 때 목은의 외할아버지 간재는 본관이 상주 함창이지만 영해에서 태어났다.

청산은 나를 보고 말없이 살라하고

창공은 나를 보고 티 없이 살라하네

사랑도 벗어 놓고 미움도 벗어 놓고

물같이 바람같이 살다가 가라 하네.

대한민국 성인이면 누구나(?) 한 번쯤 읊어 본 이 선시(禪詩)는 나옹화상(懶翁和尙'1320~1376)의 작품이다.

스님은 영해(지금은 창수면)에서 아버지 아서구(牙瑞具)와 어머니 정씨(鄭氏) 사이에 태어났다. 같이 놀던 절친했던 친구가 죽자 '죽으면 어디로 가는 것이냐'며 마을 사람들에게 물었으나 모두 '모른다'고 하자 괴로워하며 공덕산(지금 문경의 사불산) 묘적암으로 요연(了然)선사를 찾아가서 머리를 깎고 스님이 되었다고 한다.

그후 명산대찰을 편력하다가 1344년(충혜왕 5) 양주의 회암사(檜岩寺)에 머문다. 그러나 여기서도 불교의 오묘한 진리를 깨달음에 부족했던 그는 1347년(충목왕 3) 마침내 중국을 향해 출발해 이듬해 원나라 수도 연경(燕京)의 법원사(法源寺)에 도착했다. 그곳에 머물고 있던 인도 출신의 지공화상(指空和尙)으로부터 불법을 배웠다.

1358년(공민왕 7) 10여 년의 구도생활을 접고 귀국한다. 1361년(공민왕 10) 왕이 그를 불러 설법을 듣고 매우 기뻐하며 선물을 주고 개경 가까운 해주 신광사(神光寺)에 머물게 했다. 1371년(공민왕 20) 왕사로, 다음 즉위한 우왕으로부터도 왕사로 재추대받았다. 1376(우왕 2) 왕명으로 밀양 영원사로 가던 도중 여주 신륵사에서 열반하니 세속 나이 57세, 법랍 37세였다. 조선불교의 기초를 다진 무학대사 등 법을 이은 제자가 48명이었다고 한다.

저서로 '나옹화상 어록 및 나옹화상 가송'(보물 제697호)이 있다.

목은이 임금의 명을 받아 비문을 짓고 공신 권중화가 쓴 비가 신륵사에 전해오고 있다. 비록 왕명이었지만 아버지의 절친한 벗이었던 나옹왕사의 비문을 쓴 것도 뿌리 깊은 인연이 아니면 불가능했을 것이다.

유서 깊은 나옹정은 문화재보다 격이 낮은 보호수(保護樹)로 관리되고 있었다. 스님이 우리 불교계에 미친 영향과 삼은의 한 분인 목은의 아버지가 심은 나무로서 적절한 예우가 아닌 것 같아 아쉽다.

대구생명의 숲 운영위원(ljw1674@hanmail.net)

댓글 많은 뉴스

"참 말이 기시네" "저보다 아는게 없네"…李질책에 진땀뺀 인국공 사장

[인터뷰]'비비고 신화' 이끌던 최은석 의원, 국회로 간 CEO 눈에 보인 정치는?

장동혁 '만사혁통' 카페 가입시 사상검증? "평소 한동훈 부르는 호칭은?"

김어준 방송서 봤던 그 교수…오사카 총영사에 이영채 내정

나경원 "李 집착한 책갈피 달러 밀반출, 쌍방울 대북송금 수법"