사전에서 무등(無等)은 무상(無上), 최상(最上)의 뜻. 종교적 의미에서 무등은 차별이 없는 절대 선(善)의 경지를 의미한다. 사회학적으로 빈부, 귀천, 차등이 없는 상태로 풀이되고 어감상 강한 계급성, 흥분성을 띤다. 어떤 의미로든지 무등은 광주의 이미지와 잘 맞아 들어간다. 광주는 근'현대사 격동기에 차별이나 불의에 맞서 싸운 야성(野性)의 도시다. 광주학생의거 땐 민족적 무별(無別)로, 5'18민주화운동 땐 정치적 무등(無等)으로 기꺼이 몸을 일으켰다. 넓은 품을 열어 아픈 자, 가진 자, 벗은 자 모든 군상들을 묵묵히 껴안으니 철학적 의미에서도 무등산은 이름 그대로다. 저항의 산인가, 절대자의 요람인가 의문의 답을 찾아 광주로 떠나보자.

◆역사 속 항쟁의 현장…저항 이미지 서려=무등산은 1,187로 통한다. 해발 기준 산의 높이다. 적당히 험하지만 인간을 위협하는 높이는 아니다. 산을 오가는 노선버스가 1187번이고(물론 다른 번호도 있다), 최근 인기를 끌고 있는 둘레길도 11.87㎞로 맞추었다. 이런 숫자들의 조합에서 광주시민들의 무등산에 대한 애정을 짐작한다.

무등산 하면 자연스럽게 '저항' 이미지가 오버랩된다. 우선 5'18민주화운동 당시에 시인, 문인들이 시대적 울분을 무등산에 담아냈던 이유가 가장 크다. 일제강점기 때 광주학생 의거의 자양도 자연스럽게 무등산의 기운과 연결된다.

임진왜란 때 의병장 고경명, 김덕령 장군도 무등산을 근거로 의병활동을 벌였다. 이순신 장군도 '만약 호남이 없었다면 나라도 없었다'(若無湖南 是無國家)고 평가했다.

이런 저항 이미지는 한편으로 비정상적인 지방색을 만들기도 했다. 고려 왕건은 금강 이남을 배역(背逆)의 지세라 하여 등용을 꺼렸고, 태조 이성계도 전국의 산 중 무등산 산신(山神)만 자신의 집권에 동의하지 않았다 하여 '무정산'(無情山)으로 부르며 홀대하기도 했다.

모든 예술이 인문'지리의 심미적 반영의 결과라면 무등산은 지역 문인들의 예술작품에도 많이 투영되었다. 주지하듯 무등산은 우리나라 가사문학의 태동지.

송순의 '면앙정가' 집필지도 이곳이고 송강 정철도 이 산자락에서 '성산별곡'과 '관동별곡'의 시상을 떠올렸다. 5'18민주화운동 당시 김준태, 김남주, 양성우 같은 문인들이 참여문학을 쏟아내며 시대의 아픔에 동행했다.

모든 산들은 계절에 따라 천의 얼굴로 변한다. 봄 백마능선 철쭉, 가을 장불재의 억새 능선은 무등산행의 명품코스로 통한다. 그러나 현지 마니아들은 무등산 계절산행으로 겨울코스를 꼽기를 주저하지 않는다. 최근 호남지역에 눈이 많이 내려 답설(踏雪)의 재미가 쏠쏠해진데다 무엇보다 호남 겨울 비경의 진수 '수정병풍'이 있기 때문이다.

◆무등산 경치 축약된 증심사-서석대 코스

=무등산 등산코스는 크게 두 가지. 광주시에서 최근 개발한 '무등산 옛길'과 기존 등산로가 있다. 옛길코스는 산자락의 둘레길을 따라 오르는 문화유적 답사코스의 성격.

등산로는 다양한 조합이 가능하지만 외지인들이 무등산의 매력을 원샷에 끝내기에는 증심사에서 입석-서석대로 올라 중봉을 거쳐 증심사로 내려오는 원점회귀코스가 가장 무난하다.

일행은 증심사 계곡을 들머리로 잡아 중머리재로 오르기로 했다. 완만한 흙길을 따라 1시간쯤 진행하자 중머리재가 반긴다. 중머리재는 새인봉, 장불재와 통하는 산속 교차로다. 워낙 많은 인파가 모이다 보니 길이 중머리처럼 번들거린다고 해서 붙은 이름이다.

중머리재-새인봉 코스는 왕복 40분 거리. 원점으로 다시 돌아와야 하는 치명적 약점(?)이 있긴 하지만 들러보길 권한다. 소나무가 우거진 숲길을 20분쯤 가면 천애절벽 위 노송을 배경으로 기품 있는 봉우리 두 개가 나타난다. 옥새를 닮았다고 해서 새인봉(璽印峰)이다.

봉우리에 오르자 옅은 눈발을 배경으로 서북쪽 나주평야와 광주 도심이 수채화처럼 펼쳐진다. 산 아래 눈 속에 기와를 감춘 증심사와 약사암을 내려다보는 맛도 일품이다.

일행은 중머리재에서 다시 장불재를 향해 오른다. 장불재엔 얼마 전까지 군부대가 있었다. 병영이 철수한 자리엔 최근 생태복원 작업이 한창이다. 동남쪽으로 시원하게 뻗은 백마능선을 바라보며 입석대를 향해 오른다. 비경을 쉽게 허락하지 않으려는 듯 산은 눈과 바람을 뿌려 산객들의 접근을 방해한다.

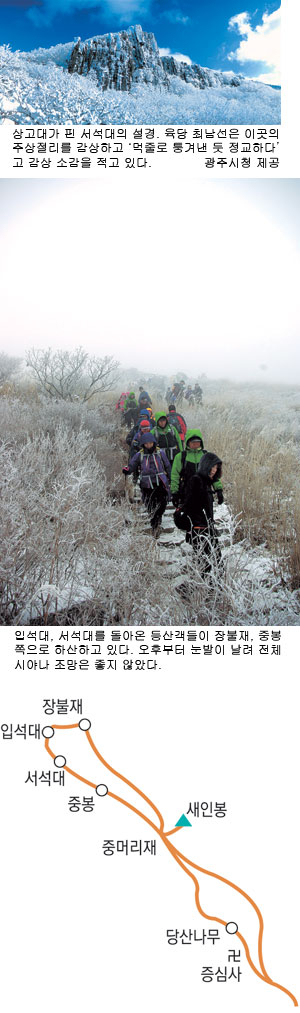

눈보라를 뚫고 산길을 오르기를 10여 분, 눈발 사이로 입석대가 희미한 실루엣으로 다가온다. 각(角)의 단면이 뚜렷한 바위기둥이 차가운 기상을 뿜어낸다. 육당 최남선은 입석대의 위용에 압도돼 '먹물을 퉁겨 깎아 세운 듯하다'고 감상 소회를 묘사했다. 이곳 주상절리(柱狀節理)는 땅속에서 솟구친 용암이 7천만 년의 풍상을 견디어낸 결과들이다. 하늘로 솟구친 석주(石柱)들의 기상, 그 단애(斷崖) 앞에서 등산객들은 말을 잊는다.

규봉, 입석대와 함께 3대 주상절리로 불리는 서석대는 입석대에서 500여m 거리에 있다. 서석대는 입산이 통제된 정상을 대신해 사실상 정상 역할을 하고 있다.

◆눈에 덮인 입석'서석대 '수정병풍'으로 불려=눈보라를 뚫고 서석대에 이르니 찬 서리를 머금은 표지석이 일행을 맞는다. 송강 정철이 '성산별곡'에서 서석의 아름다움을 노래한 이래 많은 문인들이 앞다퉈 칭송의 시구와 문장을 보탰다. 서석은 석양이 물들 때면 유리처럼 반짝인다고 해서 수정병풍(水晶屛風)으로 불린다. 순백의 상고대 사이로 비스듬히 누운 빙주(氷柱)들의 도열을 보며 선(仙)과 속(俗)의 경계를 실감한다.

서석대에 서면 날씨가 맑은 날에는 광주 전역은 물론 나주평야, 영암 월출산까지 가시권에 들어온다고 하는데 오늘 눈의 훼방이 못내 아쉽다.

이제 하산 길. 아이젠 자국처럼 선명히 각인되는 서석대의 감동을 뒤로한 채 일행은 내리막길로 들어선다. 하산 길에 만나는 중봉은 925m 고지에 위치해 있지만 사방에 길을 튼 산속 교통로와 같은 곳이다. '옛길 코스'로 인기가 높은 원효사 코스도 여기서 갈린다.

여인의 가르마처럼 곱게 갈리는 억새 길을 반 시간쯤 걸으면 다시 중머리재에 이른다. 아침에 오른 약사암 쪽 길을 피해 이번엔 증심사 쪽으로 하산로를 잡는다. 증심사 못 미쳐 거대한 크기의 당산나무와 만난다. 보통 수령(樹齡)과 수형(樹形)의 미는 반비례하기 십상인데 이 당산목은 그 반대의 논거로 삼기에 멋진 보기가 될 것 같다.

증심사 풍경소리를 털어내며 일주문을 내려선다. 오늘 산행의 화두로 삼았던 무등(無等) 개념이 종소리를 따라 흔들린다. 평등을 지향하는 정치구호인가. 아무것도 구분하지 않는 절대 선(善)의 영역인가.

아직도 풀리지 않는 삼매(三昧)는 머릿속을 맴돈다. 너무 분에 넘치는 주제를 잡았나? 하긴 삼서근(麻三斤'참선 수행자들이 널리 채택하는 화두)이 반나절 만에 풀리면 그게 어디 화둔가.

글'사진 한상갑 기자 arira6@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"