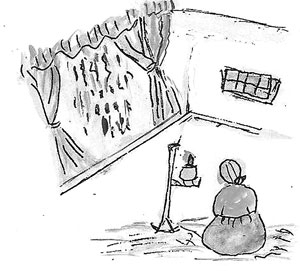

# 가을밤에 비는 추적추적 내리는데…

봄은 여자의 계절, 가을은 남자의 계절이라 한다. 봄은 생명의 계절이요, 가을은 사색의 계절, 수확의 계절이라고도 한다. 만리타향에 있는 사람에게 가을은 더없이 쓸쓸했을 것은 분명하다.

868년 어느 날, 당나라로 떠나는 열두 살 최치원에게 아버지는 말했다. "10년을 공부하고도 과거에 합격하지 못하면 내 아들이라 하지 않을 것이다." 이 한마디에 열심히 공부하면서도 향수에 젖은 나머지 읊조렸던 시를 아래와 같이 번안해 본다.

가을 바람 괴로워서 시 한 수 읊조리니

내 마음 알아주는 이 어찌 이리 없다던가

깊은 밤 등잔불 켜놓으니 만리고향 서성이네.

秋風唯苦吟 世路少知音

추풍유고음 세로소지음

窓外三更雨 燈前萬里心

창외삼경우 등전만리심

이국땅에서 깊어가는 가을 밤에 비가 주룩주룩 내리는(秋夜雨中) 모습을 담은 오언절구다. 고국을 그리는 쓸쓸한 내용이 담겨진 이 시의 작가는 통일신라 말기의 고운(孤雲) 최치원(崔致遠 857~?)이다. 잘 알려진 바와 같이 고운은 '토황소격문'(討黃巢檄文)으로 유명하며, 유교'불교'도교 등에 조예가 깊었다.

한시 원문을 번역하면 '가을 바람에 오직 괴로운 마음으로 읊조리니/ 세상에 나를 아는 사람은 적구나/ 창 밖에 밤 깊도록 비는 내리고/ 등불 앞에는 만리 고국 향한 마음만이 서성인다'라는 시상이다.

최치원은 약관의 나이에 당나라로 유학을 떠난 후, 17년간의 당나라 생활을 접고 귀국한다. 884년 당 희종이 신라 왕에게 전하는 조서를 가지고 귀국할 당시 그의 나이는 28세였다. 신라 헌강왕은 최치원에 대한 큰 기대를 갖고 요직에 썼으나 다음해에 승하했다. 출중한 학문을 갖췄던 최치원은 곧 외직으로 나가 태산군 태수가 되었으며 이후 은둔 생활로 일생을 마쳤다.

시인은 원대한 포부를 갖고 당나라에서 유학하면서 고향산천을 그리워하는 것은 인지상정임을 보인다. 자기의 학문과 인격을 알아주는 사람이 거의 없다는 것으로 보아 외로워하는 정황을 엿볼 수 있다. 그 외로움이 결국은 고국을 향한 만리심이란 향수로 번지는 고국애로 전개된다. 예나 이제나 영재는 외롭다는 생각을 느끼게 하는 시다. 위 한시는 결구(結句)에서 보인 '등잔불 앞에서는 고국심이 서성이고 있다'라는 대목에서 그 격을 높인다.

【한자와 어구】

秋風: 가을바람/ 唯: 오직/ 苦吟: 괴롭게 읊다/ 世路: 사람들이 다니는 길/ 少知音: 소리(괴로운 소리)를 알아듣는 이가 적다/ 窓外: 창 밖에는/ 三更雨: 삼경(밤 11시부터 새벽 1시 사이)에 내리는 비/ 燈前: 등잔 앞/ 萬里心: 만리타향에 있는 고향(신라)을 그리는 마음.

최치원(崔致遠)= 9세기 통일신라 말기의 학자이다. 자(字)는 고운(孤雲), 해운(海雲) 또는 해부(海夫)이다. 고려 현종 때인 1023년에 내사령(內史令)으로 추증되었으며, 문묘에 배향되며 '문창후'(文昌侯)라는 시호를 받았다. 신라 6부의 하나인 '사량부'(沙梁部·지금의 경주)에서 6두품의 신분으로 태어났다. 최치원은 894년 진성여왕에게 10여 조의 시무책(時務策)을 제시하였고, 진성여왕은 그를 6두품으로서 오를 수 있는 최고 관직인 아찬(阿飡)으로 임명했다. 하지만 최치원의 개혁은 중앙 귀족의 반발로 실현되지는 못했다. 효공왕이 즉위한 뒤, 최치원은 관직에서 물러나 각지를 유랑하였다. 만년에는 가야산 해인사에 머물렀다. 방랑하다가 죽었다거나 신선이 되었다는 전설도 있다. 부산 해운대(海雲臺)라는 지명도 최치원의 자(字)에서 비롯됐다. 유교·불교·도교에 모두 이해가 깊었고, 유·불·선 통합 사상을 제시했다. 최치원은 문학에서도 뛰어난 성취를 보여 후대에 숭앙되었다. 문장이 평이하면서도 고아한 품격이 있다는 평가를 받았다. 글씨도 잘 써 하동 쌍계사에 있는 '진감국사비'(眞鑑國師碑)는 최치원이 직접 짓고 쓴 것으로 알려져 있다. 이 탑비(塔碑)는 국보 47호로 지정돼 있다.

장희구(한국한문교육연구원 이사장·시조시인·문학평론가)

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

한동훈 "김종혁 징계? 차라리 날 찍어내라…우스운 당 만들어"