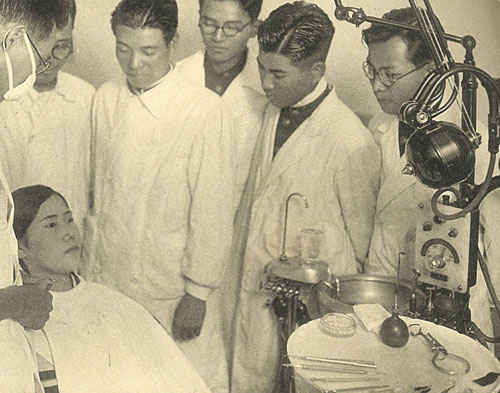

대구에서 정식 치과교육이 이뤄진 것은 1933년 3월부터다. 이때 도립 대구의학강습소가 대구의학전문학교로 승격하면서 치과학교실이 개설됐다. 그해 3월 8일에 발표된 '대구의학전문학교 학칙'에 규정된 교과목 및 교육과정을 보면, 치과에 해당하는 과목으로 '치과 강의 및 임상강의' '치과 외래환자 임상강의'가 설치돼 있었다. 내과'외과'안과'산부인과'이비인후과'피부비뇨기과는 3, 4학년에 강의 과목이 있지만 치과는 정신과와 함께 4학년에만 과목이 배정돼 있었다.

◆부침을 거듭한 대구 치과교육

임상강의는 주당 1시간, 외래환자 임상강의는 정해놓은 시간은 없이 매주 1시간 이상 교육하게 돼 있었다. 내과'외과'산부인과보다는 수업시간이 적었지만 다른 과목과는 비슷했다. 외래환자는 1933년 170명, 1934년 328명으로 늘었다가 1936년 164명으로 크게 줄었고, 다시 1937년 484명으로 크게 늘어나는 등 들쭉날쭉했다. 하지만 다른 진료과목에 비해 치과환자는 크게 적은 편이었다. 같은 기간 외과 환자는 4천700~9천여 명을 헤아렸고, 산부인과도 530~1천400여 명에 달했다.

광복 이후 일본인 교수진이 철수한 뒤 남아있던 한국인 교수들은 새로 진용을 갖춰 의학교육을 시작했다. 1945년 10월 1일 당시 미 군정청 방침에 따라 대구의학전문학교는 정규 의과대학으로 승격해 대구의과대학이 됐다.

치과학교실은 이때부터 상당 기간 부침을 거듭했다. 서울에서 치과 교육을 받은 여러 명의 조교들이 교실에 합류했지만 짧은 기간 근무한 뒤 개업하거나 다른 병원으로 옮겨간 탓에 지속적인 교육에는 어려움이 있었다. 1947년 서울대 치과대학을 졸업한 이열희(당시 조교)이 졸업 직후 치과학교실에 합류했지만 곧이어 경북대 의과대학에 입학했다.

정부는 기존 단과대학들을 통합해 종합 국립대학교를 만들었다. 1952년 5월 28일 국립 경북대가 설치됐고, 도립 대구의과대학도 5개 단과대학 중 하나가 됐다. 도립 대구의과대학 부속병원도 경북대 의과대학 부속병원으로 바뀌었다. 치과 진료는 계속 이어졌지만 치과학교실을 책임질 인물들이 자주 바뀐 탓에 지속적인 교육에는 차질이 불가피했다.

◆치의학과 설치 1년 만에 폐지

그러던 중에 기회가 찾아왔다. 1956년 4월 의과대학에 치의학과가 신설된 것이다. 당시 경북대총장은 해방 직후 대구의학전문학교장을 역임한 고병간 박사였다. 그해 8월에 이열희 조교수가 치의학과 학과장으로 부임했다.

이 교수는 1947년 서울대 치과대학, 1953년 경북대 의과대학을 졸업한 특이한 경력의 소유자였다. 미 제25육군병원에서 마틴 해치(Martin D. Hatch) 박사의 지도로 악안면 성형외과를 공부했으며, 이후 육군 제1병원에서 악안면성형 및 구강외과를 창설했다. 당시엔 전쟁에서 입은 상처 때문에 턱과 안면에 변형이 생긴 환자들이 많았다. 이 교수는 경북대 의과대학에 부임해 구강외과 및 악안면성형외과 분야에 많은 업적을 남겼으며, 지역 사회의 학술연구에도 지대한 공헌을 했다.

하지만 치의학과는 설치된 지 1년 만인 1957년 3월에 채 꽃을 피워보지도 못한 채 폐지됐다. 정부의 대학 정비계획에 따른 것. 치의학과 학생들은 의학과에 편입됐다. 이후 치의학과 부활을 청원했지만 받아들여지지 않았다.

비록 학과는 폐지됐지만 1960년대 치과학교실은 의과대학 여러 교실 중 하나로서의 역할을 충실히 해냈다. 이열희 교수가 중심이 돼 진료와 후진 양성에 힘썼다. '경북대병원사'에 따르면, 이 당시 치과 전공의 11명이 배출됐다고 한다.

1962년 11월 국군통합병원 의무과장이었던 최형곤 대령과 함께 '악안면성형외과학회'를 창립했고, 이후 1963년 경상북도 치과의학회장도 역임했다. 이 교수는 무의촌대책위원회 치과회장을 맡으며, 무의촌 진료에도 노력했다. 이때 경험을 토대로 당시 우리나라의 치과의사 수가 인구에 비해 턱없이 부족함을 인식하고, 국민 구강보건 문제를 해결하기 위해서라도 치과의사 양성이 무엇보다도 시급하다고 역설했다. 이후 경북대 의과대학에 치의학과 재설치를 꾸준히 청원하게 됐다.

1970년 치과학교실은 대구시 치과의사회와 함께 문교부에 치과대학 설치 건의서를 제출했다. 우리나라 치과의사 수가 너무 부족함을 역설하고, 아울러 서울에만 집중돼 있는 치과대학을 지방에도 설치해 달라는 내용이었다.

당시 우리나라 치과의사 수는 1천894명. 그러나 치과의사회 등은 올바른 구강보건을 위해 치과의사가 2만 명 정도 필요하다고 주장했다. 그러나 문교부는 요청을 받아주지 않았고, 이듬해 제출한 건의서도 받아들여지지 않았다.

◆지역 치과의사의 대부, 이열희 교수

그러던 중 3년에 걸친 끈질긴 노력 끝에 결국 1973년 12월 의과대학 치의학과 신설이 인가됐다. 이열희 교수는 치의학과장으로 임명돼 교육에 필요한 모든 계획을 세우는 책임을 맡았다. 매일신문은 1999년 6월 8일 당시 75세이던 이 교수와 인터뷰를 했다. 이 교수는 1988년 정년퇴임한 뒤 유화 그리기와 인터넷 등으로 소일한다고 소개했다. 서울대 치과대학을 졸업한 뒤 다시 경북대 의과대학에 입학했고, 외과(악안면 및 구강성형) 전문의라는 보기 드문 길을 걸었다고 나와있다.

이 교수의 최대 업적은 경북대 치과대학 설립. 치과의사가 부족해 불법 치과의료 행위가 극성을 부리자 치과대학 설립을 서둘렀다. 다른 나라의 인구 대비 치과의사 수를 파악해 정부 부처를 찾아다니며 치과의사 양성이 필요하다고 역설했고, 그 결과 1973년 전국 7개 지방 국립대에 치의예과 설립 허가를 얻어냈으며, 1979년에는 치과대학을 만들었다.

당시 인터뷰에서 이 교수는 이렇게 말했다. "치과대학 설립을 위해 10년이나 뛰어다녔지요. 결국 내가 만든 서류가 표본 모델이 돼 전국 국립대에 치의예과를 설립하게 됐습니다. 이후 치과대학 설립을 허가해주고는 예산을 제때 배정해주지 않아 교실 없이 신입생을 모집하는 바람에 강의실을 구하려고 우왕좌왕했던 일이 가장 기억에 남습니다." 한평생 지역 치과 발전을 위해 힘썼던 대구경북 치과의사의 대부 이열희 교수는 2012년 8월 9일 88세(1924년생)를 일기로 세상을 떠났다.

치의예과는 1974년 3월 처음 신입생 40명을 모집했다. 의예과와 마찬가지로 문리대학 치의예과에서 2년간 기초과정을 이수한 뒤 1976년 3월 본과인 의과대학 치의학과에 진학했다. 1980년 3월 치의학과 졸업생을 처음 배출했다.

김수용기자 ksy@msnet.co.kr

감수=의료사특별위원회

댓글 많은 뉴스

한동훈, 장동혁 '변화' 언급에 입장? "함께 계엄 극복하고 민주당 폭주와 싸우는 것만이 대한민국·보수 살 길"

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

한동훈 "김종혁 징계? 차라리 날 찍어내라…우스운 당 만들어"