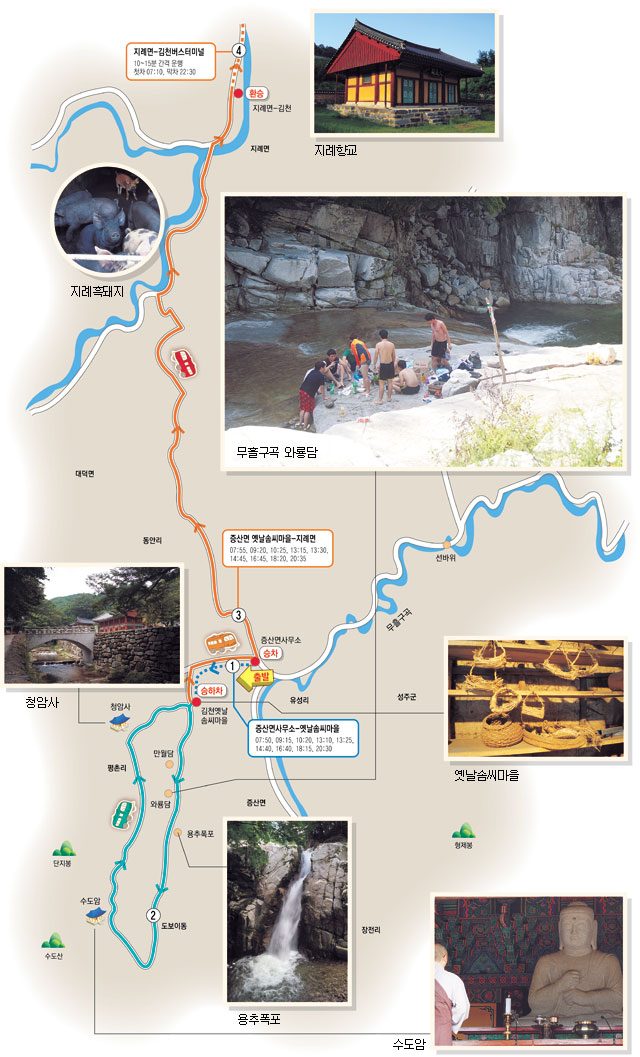

성주호를 돌아드는 버스는 무흘구곡을 스치며 달린다. 무흘구곡은 김천에서 발원해 성주로 흘러가는 대가천의 절경 9곳에 조선시대 한강 정구가 시를 읊고 이름을 붙인 곳이다. 성주에 제1~5곡까지 있고, 6~9곡은 김천에 자리잡고 있다. 30번 국도는 대가천을 따라 휘젓듯이 산을 휘감아든다. 개천변 너른 자리마다 늦더위를 식히려는 피서객들이 올망졸망 모여 있다.

성주군과 김천시가 맞닿은 증산면은 김천에서도 오지로 손꼽힌다. 수도산(1,317m)과 단지봉(1,321m), 형제봉(1,022m)으로 둘러싸인 이곳은 '아흔아홉 모리를 넘어야 갈 수 있다'고 할 정도로 깊숙이 자리 잡고 있다.

◆때묻지 않은 원시림 속을 걷다

증산면은 높은 산세를 따라 골골마다 계곡이 자리 잡고 있다. 200년 수령의 소나무가 멋들어진 증산면사무소에서 버스로 5분 정도 달리면 옛날솜씨마을부터 청암사와 수도계곡, 수도암이 이어지는 길이 나타난다. 수도암에서 청암사까지 산길을 걷기로 했다. 하지만 수도암까지 가는 길이 만만치 않다. 수도계곡을 지나 무흘구곡을 거치는 포장길 7㎞를 걸어야 한다. 수도리까지 가는 길에는 옥류동과 만월담, 와룡암을 거쳐 용추폭포를 만난다. 경사는 심하지 않지만 늦더위를 견디며 걷기엔 쉽지 않았다. 특히 수도리부터 수도암까지 허벅지가 묵직해지는 급경사길이 이어진다. 통일신라시대 도선국사가 창건한 수도암에는 석조비로자나불좌상과 삼층석탑, 석조보살좌상 등 보물 3점이 있다. 입구는 정비 공사 소음으로 시끄럽지만 대웅보전까지 가면 독경 소리로 사방이 잔잔했다.

약광전에서 등산로를 따라 300m가량 올라가면 정상 갈림길이 나온다. 청암사 갈림길로 방향을 틀었다. 산 능선을 따라 한 사람이 간신히 걸어갈 너비의 오솔길이 이어졌다. 옆으로는 뚝 떨어지는 경사면이다. 오랫동안 사람의 발길이 닿지 않은 듯한 원시림이 이어진다. 나무뿌리를 밟아가며 조심스레 발길을 옮겼다. 길옆에 '청암계'라는 비석이 눈에 띈다. 조선시대 청암사의 경계석이다. 인현왕후는 폐서인된 뒤 복위되기 전까지 3년간 청암사에 머물렀고, 당시 나라에서 내려준 땅의 경계다. 내리막과 오르막이 교차하는 길, 숨이 찰 정도면 조금 넓은 공간이 있어 다리를 쉴 수 있다. 길은 숨었다가 나타나길 반복했다. 한참 걷다 보니 길이 사라졌다. 경사면이 무너져 내린 탓이었다. 쓰러진 거목을 넘고 풀숲을 헤치며 헤맨 끝에야 끊어진 길 머리를 찾았다. 계곡도 수시로 건넌다. 차가운 계곡물에 목덜미의 땀을 씻었다. 가슴까지 서늘한 느낌. 계곡을 따라 한참 내려오면 예전 농로와 사방댐이 나타난다. 작은 폭포를 지나면 청암사다. 도선국사가 창건한 청암사는 100여 명의 비구니들이 수행하고 있다. 경내는 물소리와 매미소리만 가득했다. 계곡을 가로지르는 극락교를 건너면 산 안에 대웅전이 포근하게 안겨 있다. 천왕문으로 이어지는 나무다리 옆 바위에는 복을 기원하는 수십여 개의 이름이 새겨져 있다. 이곳에서 다시 1㎞ 걸어 내려가면 옛날솜씨마을 앞으로 돌아간다.

◆산골마을에서 즐기는 시골 풍경

마을 입구 나무 그늘 아래서 노인들이 더위를 식히고 있었다. 2003년부터 시작된 농촌전통테마마을인 옛날솜씨마을이다. 몇몇 집 대문 앞에는 '술 빚는 집' '약단술 익는 집' '짚풀 공예의 집' '사거리정자집' '평촌흑두부집' 등 특색있는 문패가 붙어 있다. 20여 가구가 모여 사는 이곳은 집집마다 자랑할 만한 솜씨를 체험 프로그램으로 운영한다. 주민들의 집에서 잠을 자며 할머니가 해주는 음식을 먹을 수도 있다. 고향 할머니 집에 놀러 오듯이 함께 먹고 자며 농촌생활을 체험하는 방식이다. 사거리정자집 주인인 김순연(73) 할머니는 "애들도 많고 가족 단위로 많이 오는데 마을에 젊은이들이 북적거리니 좋다"며 "방문객들은 마을에서 직접 지은 농산물을 사가기도 한다"고 했다.

옛날솜씨마을의 시작은 태풍 '루사' 때문이었다. 당시 하천이 범람하면서 극심한 피해를 입으면서 당장 농사를 지을 수 없는 지경에 이르렀다. 주민들은 마을을 살려보자는 생각에 전통체험마을로 시선을 돌렸다. 처음에는 6가구가 참여해 일을 벌였다. 서툴게 시작한 체험 프로그램에 사람들이 몰리면서 주민들의 참여도 늘었다. 2, 3년 지나자 앞다퉈 찾아와 일을 거들었다. 지금은 24가구 중에 11가구가 참여하고 있다. 연간 7천여 명의 가족'단체 체험객들이 찾아와 전통문화를 배우고 정을 나눈다. 연간 매출도 8천만원 수준이어서 만만치않은 소득도 올린다. 체험 프로그램 1개에 5천원, 1박에 두 끼 식사를 해도 3만원이면 될 정도로 저렴하다. 마을 분위기도 달라졌다. 마을 주변 환경 개선에 10억원 이상의 예산이 투입됐고, 안팎이 깔끔하게 정비됐다. 최병술(77) 옛날솜씨마을 대표는 "자연환경이 좋고 시설을 잘 갖추고 있는 게 장점"이라며 "할머니들이 만드는 비빔밥이 입소문이 나서 많이들 찾는다. 특히 서울'부산 지역은 물론, 일본인 관광객들도 찾아와서 즐겁게 지내다 간다"고 말했다.

◆쫄깃한 지례흑돼지

오후 2시 45분 청암사(장뜰) 앞에서 지례면으로 가는 버스를 탔다. 버스는 증산면사무소를 지나 속수재를 넘는다. 좁은 고갯길은 멀미가 날 정도로 이리저리 굽이친다. 지례면은 흑돼지로 유명한 고장이다. 김인수(58) 씨가 운영하는 돼지농장을 찾았다. 돈사로 다가가니 누워 있던 시커먼 털빛의 돼지들이 우리 밖으로 코를 들이밀며 꿀꿀거렸다.

엄밀히 말해 이곳의 흑돼지는 토종돼지가 아니다. 일제강점기 이후 들어온 영국의 바크셔나 햄프셔를 모계로 번진 교잡종이다. 1960년대 들어 토종돼지는 작고 새끼를 적게 낳는다는 이유로 백돼지에 밀려 퇴출됐고, 흑돼지는 지례면과 남원, 제주 등지에 일부가 남았다. 흑돼지는 껍질이 얇아 삼겹살에 붙여 먹을 수 있고, 지방층의 색이 선명하고 구우면 쫀득한 듯 부드러운 게 특징이다. 성격도 백돼지에 비해 적극적이고 활발하다.

흑돼지는 백돼지에 비해 경제성이 떨어진다. 6개월 정도면 출하할 수 있는 백돼지에 비해 7, 8개월가량 길러야 하고 번식률도 떨어진다. 일반 백돼지 1마리가 연간 20마리의 새끼를 낳는다면 흑돼지는 10~12마리에 그친다. 생산비가 높을 수밖에 없다. 자례면은 산지여서 농사를 지을 땅이 절대적으로 부족해 일찍부터 목축이 발달했다. 특히 지례장은 5개 면민 장으로 불릴 정도로 규모가 컸다. 인근에 있는 증산면과 대덕면, 부항면, 구성면, 조마면 등 5개 면의 중심에 자리 잡고 있기 때문이었다. 지례면 소재지로 오면 지례흑돼지 식당을 어렵잖게 찾을 수 있다. 흑돼지를 구분하려면 껍질을 잘 보면 된다. 털이 투명한 흰돼지와 달리 껍질에 검은 털의 흔적이 남아있다. 지방층이 두꺼우면서도 쫀득하고 차진 점도 특징이다. 농장주 김 씨는 흑돼지의 원산지는 지례면이라고 주장했다. "소득이 낮아도 고향의 돼지를 지키기 위해 사업을 확대하고 있다"고 말했다. 김 씨는 "사실 지례흑돼지가 아니면서도 간판만 붙여놓은 집들도 많다"며 "내년부터 작목반을 구성하고 흑돼지 인증서도 발급할 계획"이라고 말했다.

댓글 많은 뉴스

국힘 지지층 80% 장동혁 '당대표 유지'…중도는 '사퇴' 50.8%

李대통령, 이학재 겨냥? "그럼 '사랑과 전쟁'은 바람피는 법 가르치나"

李대통령 "북한이 남한 노리나?…현실은 北이 남쪽 공격 걱정"

장동혁 "당명 바꿀 수도"…의원 50여명 만나며 '쇄신 드라이브'

李대통령 "'노동신문' 접근제한, 국민 '빨갱이'될까봐서? 그냥 풀면 돼"