소울과 훵크는 흑인음악의 한 식구다. 재즈도 마찬가지다. 소울과 훵크는 사실 음악을 들어보면 서로 형식이나 분위기가 겹치는 경우가 적지 않아 뭐라 정의를 내리기도 어렵다. 둘 다 1950년대 전후로 미국에 나타났고, 1970년대에 함께 전성기를 맞았으니, 서로 떼려야 뗄 수 없이 영향을 주고받은 이란성 쌍둥이인 셈이다. 그러나 대체로 훵크는 연주의 리드미컬한 주법이 도드라지고, 소울은 보컬의 블루지한 창법을 부각시킨다. 물론 이것도 정확한 정의는 아니다. 그만큼 소울과 훵크는 다양한 스타일로 분화하며 발전했다. 또 소울과 훵크의 요소 둘 다 출중하게 갖춘 명곡이 많다. '솔훵' 식으로 두 단어를 합친 표현이 두루 쓰이는 까닭이다.

우리 가락을 소울과 훵크로 재해석하고자 했던 국내 밴드로 '데블스'가 대표적으로 꼽힌다. 데블스는 록 밴드로 알려졌지만 실은 소울과 훵크 등 흑인음악을 지향했다. 6명의 밴드 멤버 중 절반인 3명이 색소폰과 트럼펫 등 브라스 섹션을 맡은 것만 봐도 그렇다. 미국 소울의 대부 '제임스 브라운'이 무대 위에서 손가락으로 지시하면 작렬하던 브라스 섹션 주자들의 경쾌한 연주가 떠오르는 구성이다. 특히 데블스의 '너만 알고 있어/ 사랑의 무지개'(1977) 앨범에 수록된 '신고산 타령'과 '뱃노래'는 브라스 섹션의 리듬감이 일품인 곡들이다.

당시 우리 가락은 연주 앨범의 소재로 많이 쓰였다. 특히 민요는 지금으로 치면 트로트와 발라드를 합쳐놓은 것만큼 많은 비중의 레코드 수요가 있었다. 그래서 이미자'하춘화'김세레나 등 트로트 가수들이 부른, 관현악단들이 연주한, 장소팔'고춘자 콤비와 백남봉 등 인기 연예인들이 만담을 넣어 메들리로 엮은, 다양한 민요 앨범이 나왔다. 소울과 훵크를 연주하는 밴드들도 마찬가지였다. 영화 '고고 70'(2008)은 데블스의 일대기를 모티브로 제작된 영화인데, 이들의 민요 연주 녹음 장면이 나온다. 생계를 위해 자존심을 버리고 민요 앨범 반주자로 나선 이들은 아이디어를 내어 민요 '새타령'에 소울과 훵크를 가미하고, 지켜보던 녹음 기사는 고개를 끄떡인다.

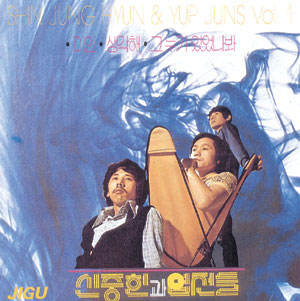

이 밖에도 사랑과 평화, 키보이스, 히식스, 검은 나비, 신중현(과 그가 키운 김추자, 김정미 등), 함중아와 양키스 등 여러 뮤지션들이 소울과 훵크를 내세우거나, 스스로는 인식하지 못하면서도 소울과 훵크의 주법 및 분위기를 가미하는 방향에서 우리 가락을 다뤘다. 그 배경은 이랬다. 같은 시기였던 1960년대 전후 미국 흑인음악 신은 모타운 레코드의 소울과 훵크가 주름잡고 있었다. 또 국내에서는 미8군 무대에서 소울과 훵크를 연주했던 수많은 밴드들이 미8군을 떠나 속속 대중 앞에 서고 있었다.

댓글 많은 뉴스

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"

버스 타곤 못 가는 대구 유일 '국보'…주민들 "급행버스 경유 해달라"