대구로부터 경남 합천에 이르기까지 20여 개 속역을 거느리고 있던 김천도찰방역은 사방으로 역로를 형성하고 30리(12㎞)마다 작은 역을 설치했다. 역의 중심은 말(馬)이었기 때문에 전속력으로 달린 말이 지칠 때인 30리마다 역을 만든 것이다.

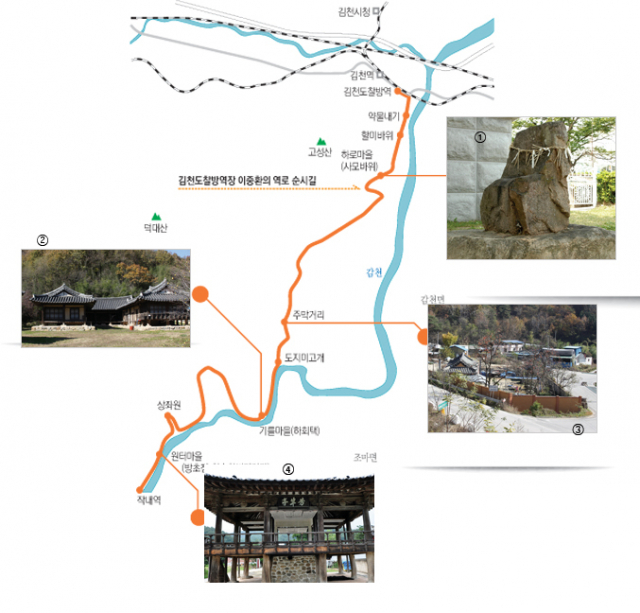

김천도찰방역장으로 부임한 이중환과 함께 김천도역을 떠나 남쪽 거창 방면으로 이어지는 역로를 순시하면서 그 주변 마을에 얽힌 흥미로운 이야기 속으로 여행을 떠나보자.

◆3판서 6좌랑 배출한 김산 5대 반촌(班村)의 하나, 하로마을

김천장과 역 주변 역리들이 거주하는 역촌을 두루 살펴본 이중환은 관할 속역을 순시할 예정으로 튼실한 역마를 골라 타고 역졸 수인을 대동한 후 수하 역리들의 배웅을 받으며 아침 일찍 역관을 나섰다. 김산군 관할인 김천역으로부터 지례현 관할인 작내역(作乃驛), 장곡역(長谷驛)까지 다녀올 요량이다.

이중환이 처음으로 당도한 곳은 김산(金山'김천의 옛 행정지명. 현재 시내 동(洞)지역 일대를 관할)고을의 다섯 손가락 안에 드는 반촌(班村)이다. 화순 최씨, 벽진 이씨, 성산 이씨 세 문중의 집성촌인 하로마을이 자리 잡고 있다.

'하로'(賀老)는 '자식들이 출세해 늙은 부모들이 축하를 받았다'는 뜻이다. 마을 이름에 걸맞게 관직에 진출한 이들이 많았다. 이런 이유로 신임 찰방이 김천역에 부임하면 퇴임한 선배 관리들에게 인사차 반드시 들르는 곳이 하로마을이다.

마을 입구에 이르니 흡사 사모(紗帽'관리들이 쓰는 모자) 형상을 한 바위 하나가 눈에 들어온다. "과거 급제한 이들이 많은 곳이라고 하더니 바위마저 사모를 닮았구나."

눈치 빠른 역리는 사모를 닮은 바위가 마을 입구에 자리한 이유를 일러 준다. "원래 역관 앞 모암산 절벽에 있던 바위였는데 그 모양새가 사모를 닮아 사모바위라 불렸습죠. 예부터 하로마을에 과거 급제자가 많은 이유가 이 바위의 정기를 받은 덕택이라 했답니다요. 그런데 출세한 대감마님들이 수시로 고향 나들이를 하는 바람에 김천역의 역리들만 뒷수발하느라 곤욕을 치르던 차, 한 역리의 꿈에 도인이 나타나 편해지고 싶으면 저 바위를 깨트리라 했답니다. 시키는 대로 했더니 과거 급제자가 더 이상 안 나오고 덩달아 역에도 손님이 줄어 편안해졌다고 합니다. 바위의 정기를 못 받게 된 이 마을 사람들이 수레에 바위를 싣고 와 마을입구에 두고 옛 영화가 다시 오기를 빌었다고 합니다요."

사모바위의 정기를 받은 덕인지 확인할 수는 없으나 고성산 뒷자락 명당터에 자리 잡은 하로마을은 기라성 같은 인물들을 배출하며 김천을 대표하는 반촌이 됐다.

문종 때 공조판서를 지냈으나 단종이 수양대군에게 양위하자 사직한 최선문, 성종때 제주목사'호조참판'지중추부사를 지내며 청백리에 오른 이약동, 세조때 여진족 토벌에 공을 세우고 병조판서를 지낸 이호성 등이 대표적 인물이다.

마을을 방문한 이중환도 익히 알려진 문중들에 들러 사당을 참배하고 퇴임한 선배 관리들에게 인사를 올리는데 어찌나 그 수가 많은지 '하로'란 이름이 붙은 연유를 짐작게 했다.

◆임란 의병장 여대로(呂大老)의 기상이 서린 기를마을과 하회택

하로마을을 지나 역마를 재촉해 대방이재를 넘으니 주막이 즐비한 주막거리가 나온다. 막걸리 한 잔으로 목을 축인 후 도지미 고개를 돌아가는데 감천이 반달모양으로 돌아가는 형국에 상'중'하리로 나누어 자리 잡은 세 마을이 한눈에 들어온다. 평소 풍수지리에 일가견이 있던 터라 이중환은 명당임을 직감하고 감탄사를 내뱉는다. "천하명당이로고."

"기를마을이라 부르는데 이 나라 8대 명당에 들었다고 할만치 좋은 터에 자리한 마을이라고 한답니다요." 주막거리부터 같은 방향이라며 길을 함께 하던 노인장이 슬쩍 거든다.

현재의 구성면 광명리에 속하는 기를마을은 성산 여씨, 동주(철원) 최씨, 성산 배씨 집성촌이다. 하로'상좌원'원터'봉계와 함께 김산고을을 대표하는 반촌으로 불렸다.

마을 안으로 들어와 임진왜란때 충무공 이순신 장군의 부장으로 공을 세워 공신에 오른 배흥립을 배향한 삼강사(三綱祀)를 참배하고 송계서당을 지나 성산 여씨 종택인 하회택(下回宅)을 방문하니 종손이 예를 갖추고 신임 찰방을 맞이한다.

하회택은 이중환이 부임하기 28년 전인 1690년, 여명옥이 2천 평에 달하는 대지위에 66칸으로 지어진 대저택이다. 성산 여씨는 당시 김산고을에 그 부(富)와 자선으로 명망을 얻었던 명문가였다.

특히 임진왜란 때 의병장으로서 공을 세우고 지례현감과 합천군수를 지낸 감호(鑑湖) 여대로는 당대의 권력가였던 정인홍에게 굴하지 않고 의를 지켰다. 이 일화를 일찍이 들은 바 있는 이중환의 감회는 남달랐다.

◆어린 신랑'신부의 슬픈 사랑이야기가 전하는 원터마을 방초정

하회택에서 여씨 종손과 다과를 함께한 후 감천제방을 따라 길게 난 역로를 달려 석현고개를 넘으니 감천과 공자동계곡이 합류하는 지점에 자리한 상좌원(上左院)이 나타난다.

원(院)은 공무를 수행하는 관원들에게 숙식과 편의를 제공하는 관용숙소다. 김천역 관할에 있는 원 가운데 상좌원의 규모가 가장 컸다.

상좌원에서 점심을 먹은 후 조선 초 관직생활을 마친 연성부원군(延城府院君) 이말정이 입향한 후 연안 이씨 집성촌을 형성한 원터와 상좌원, 도동 등 주변 마을을 돌아봤다.

연안 이씨 문중은 대사헌과 형조판서를 지낸 이숭원과 형조판서 이숙기 등 8명의 판서와 12명의 목사가 배출돼 명문가로 명성을 떨쳤다. 이숭원의 사당을 참배한 후 원터마을에 이르니 연못과 어울려 절경을 이룬 정자와 소담한 정려각이 길을 막아선다.

"방초정(芳草亭)과 열부 화순최씨 정려각이라." 신임 도찰방의 방문 소식을 접한 연안 이씨 문중에서 방초정에 다과를 준비하고 손님을 맞는다. 이씨 문중 종손으로부터 전해들은 방초정과 연못 최씨담에 얽힌 사연은 참으로 슬프고도 아름다웠다.

이 마을 출신으로 16세이던 이정복은 임진왜란이 발발하기 1년전인 1591년 하로마을의 동갑내기 화순 최씨 부인에게 장가를 들었다. 임진왜란이 터진 후 주위의 만류에도 불구하고 시부모의 안위가 염려돼 마을을 찾았던 신랑'신부는 마을입구에서 왜병을 만나 능욕을 당할 지경에 이르렀고 최씨 부인은 정절을 지키기 위해 마을 앞 웅덩이에 투신해 자살을 택했다.

이때 부인을 따라온 여종 석이도 부인을 구하려 연못에 뛰어들었다가 함께 죽었는데 이후 이 사실을 지역 유림에서 조정에 알려 1632년(인조10년) 정려가 내려졌다.

훗날 이정복은 부인이 자결한 웅덩이를 확장해 연못을 만들고 '최씨담'(崔氏潭)이라 이름하고 그 옆에 자신의 호(號)를 딴 정자 방초정을 세웠다는 것이다.

정려각 내에는 '절부부호군이정복처증숙부인화순최씨지려'(節婦副護軍李廷馥妻贈淑夫人和順崔氏之閭)라 새겨진 인조 임금의 친필 정려문이 걸려있다. 서울에 부인을 두고 홀로 임지에 내려와 있던 이중환은 가슴 한 켠이 뭉클함을 느꼈다.

이중환은 아련한 마음을 안고 최씨 부인의 정려각을 향해 머리 숙여 예를 표한 후 역로 순시에 나선 후 첫날 밤을 보낼 작내역을 향해 길을 재촉했다.

공동기획 김천시

김천 신현일 기자 hyunil@msnet.co.kr

도움말=송기동 김천문화원 사무국장

참고문헌=디지털김천문화대전

댓글 많은 뉴스

장동혁 대표 체제 힘 실은 TK 의원들

李대통령 지지율 54.3%로 소폭 하락…전재수 '통일교 의혹' 영향?

李대통령 "내가 종북이면 박근혜는 고첩…과거 朴정부도 현금지원했다"

'국비 0원' TK신공항, 영호남 연대로 뚫는다…광주 軍공항 이전 TF 17일 회의

'李 대통령 질타' 책갈피 달러에…인천공항사장 "무능집단 오인될까 걱정"