조선시대 발전한 과학기술을 상징하는 유물인 '금영(錦營) 측우기'와 함께 기상청 소장 '대구 선화당 측우대'(보물 제842호)가 국보로 승격될 것으로 예고됐다.

문화재청은 기상청에 있는 보물 제561호 '금영 측우기'를 '공주감영 측우기'라는 명칭으로 바꿔 국보로 승격 예고했다고 30일 밝혔다.

또 측우기를 놓는 받침인 측우대(測雨臺) 중 기상청 소장 '대구 선화당 측우대'(보물 제842호)와 국립고궁박물관에 있는 '창덕궁 측우대'(보물 제844호)도 '대구감영 측우대', '창덕궁 이문원 측우대'로 각각 이름을 변경해 승격 예고했다.

금영 측우기는 조선시대 충남 지역을 관할한 공주감영, 즉 금영에 설치됐다. 1915년 일본인 기상학자 와다 유지(和田雄治)가 반출했다가 1971년 한국에 돌아왔다.

청동 재질 금속기 3단으로 나뉘며, 중단 바깥쪽에 새긴 글자인 명문(銘文)을 통해 헌종 3년(1837)에 만들었음이 확인된다. 실록과 마찬가지로 높이 1자 5치, 지름 7치이며, 무게는 11근이다. 오늘날 치수로 환산하면 높이 31.9㎝, 지름 14.9㎝, 무게 6.2㎏이다.

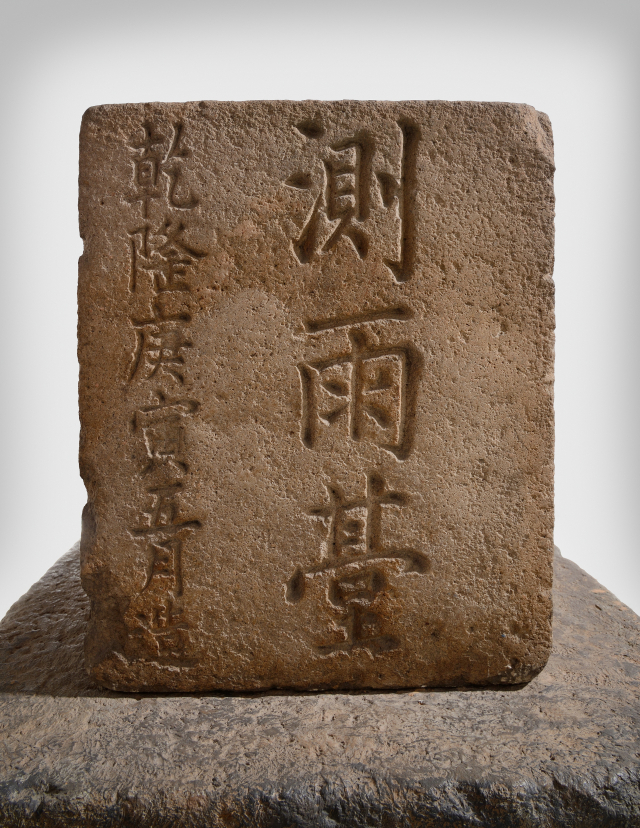

측우기와 함께 지정 예고된 대구 선화당 측우대는 1770년 5월에 화강암으로 제작했고, 창덕궁 측우대는 1782년 만들어 이문원 앞에 둔 것으로 추정된다.

대구 선화당 측우대는 앞쪽과 뒤쪽에 '측우대'(測雨臺) 글자를 새겼다. 이 측우대에서 주목해야 하는 점은 규격이다. 윗면 길이가 36.7㎝, 폭이 37㎝이며, 가운데 구멍 지름은 15.5㎝이다. 전체 높이는 46㎝다.

이에 대해 문화재청은 임진왜란 등을 거치며 시행되지 못한 측우 제도가 영조 대에 부활했는데, 당시 측우기에 사용하도록 한 척도인 포백척(布帛尺)이 적용됐다고 설명했다. 측우대 높이를 1자로 규정했는데, 포백척 1자가 46㎝이므로 선화당 측우대와 일치한다는 것이다.

문화재청 관계자는 "국보 승격을 앞둔 측우기와 측우대 2점은 제작 시기와 연원이 명확하고, 세계 과학계에서 인정한 문화재라는 점에서 그 가치를 국내외에 알릴 필요가 있다"며 "예고 기간에 각계 의견을 수렴한 뒤 문화재위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정할 것"이라고 말했다.

댓글 많은 뉴스

대통령실, 추미애 '대법원장 사퇴 요구'에 "원칙적 공감"

[단독] 국민의힘, '보수의 심장' 대구서 장외투쟁 첫 시작하나

李대통령 지지율 54.5%…'정치 혼란'에 1.5%p 하락

지방 공항 사업 곳곳서 난관…다시 드리운 '탈원전' 그림자까지

정동영 "'탈북민' 명칭변경 검토…어감 나빠 탈북민들도 싫어해"