7080세대는 도서관하면, 폐가식 도서관이 먼저 떠오를지도 모른다. 폐가식 도서관은 서고 내에 자료들이 수장되어 있고, 이용자들은 목록함에 있는 도서 목록카드에서 자신이 찾고자 하는 책을 선택하여 열람표에 써서 제출하면, 사서가 그 자료를 서고에서 찾아주는 운영 방식이다. 책을 귀하게 여기는 생각이 이러한 방식을 만들어냈겠지만, 이제는 기억 속에만 아련하게 존재한다.

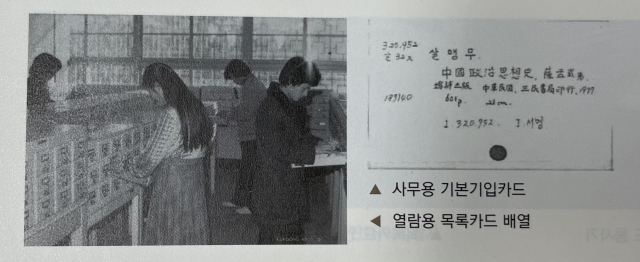

폐가식 도서관이었기 때문에 넓은 1층 로비에는 도서를 찾기 위한 갈색의 목록함이 늘어서 있었다. 가느다란 다리에 무거운 몸체로 구성된 목록함, 이를 열어보면 손바닥만한 도서 목록카드가 긴 쇠꼬챙이에 가지런하게 끼워져 있다. 그 카드는 수많은 학생들의 손을 타서 부드러워진 것도 있고, 막 들어와 손때가 묻지 않은 빳빳한 것도 있다. 신구(新舊)의 도서 목록이 그렇게 어울려 있는 것이다.

목록카드는 도서관 이용의 시작점인 동시에 도서관의 엄청난 정보들 속에서 자신이 찾고자 하는 책을 찾아주는 이정표다. 즉 지식으로 접근하는 하나의 등대같은 존재다. 도서관학과 85학번인 나는 수업시간에 목록카드 만드는 실습도 했고, 도서관에 들러 책을 대출할 때면 배운 도서 분류 지식을 현장에서 나름대로 적용해 보기도 했다.

1989년 대학을 졸업한 후 영광스럽게도 경북대 도서관에 사서로 취직했다. 첫 발령부서는 정리과였다. 그곳은 큰 공장의 작업현장 같았다. 기본목록함이 ㄱ자 벽을 따라 길게 줄을 서 있고, 사무실 한가운데는 목록카드를 찍어내던 공판 타자기와 일반 타자기가 있었다. 공판 타자기 목록 작업은 까다롭기 짝이 없었다. 수백 개의 완성된 목록 내용과 그 위치를 정확하게 외워야만 했기 때문이다. 펜에 잉크를 찍어 쓴 라벨을 책에 부착하는 것으로 정리과의 업무는 마무리된다.

목록카드는 일정한 양이 모이면 직원들이 나누어 목록함에 가나다순, 알파벳순, 분류기호 순으로 배열한다. 카드를 배열하다 보면 간혹 누군가가 카드 사이에 끼워둔 종이쪽지를 발견하게 된다. 친구인지 연인인지는 알 수 없지만 만남을 약속하는 시간과 장소, 혹은 어떤 사연이 그 쪽지에 적혀 있다. 목록함이 때론 사랑과 우정을 나누는 비밀 전령사였던 것이다. 요즘 학생들에게는 선배들의 라떼 이야기로 들리겠지만 말이다.

90년대 초반 도서관 업무 자동화 노력의 첫 단계로 PC를 사용하여 우리 도서관 실정에 맞는 인쇄카드를 출력하여 사용하게 됐다. 목록의 간소화 작업은 직원들의 업무 부담을 줄이는 한편 학술정보시스템(KUDOS)의 밑거름이 되었다. 이러한 자동화 사업을 시작으로 1996년에는 본격적인 학술정보시스템을 구축하여 목록카드가 아닌 컴퓨터로 자료를 검색하는 것이 가능하게 되었다. 인터넷과 정보통신기술이 가져다 준 혁명적 변화가 아닐 수 없다.

경북대 서가에는 내가 쓴 빛바랜 라벨이 붙은 책이 아직도 있다. 악필의 부끄러움과 함께 도서관과 더불어 살아온 30여 년의 시간이 뇌리를 스치게 한다. 그리고 현기증이 날만큼 변화된 도서관이 있다. 인공지능과 함께 할 미래의 도서관은 다시 어떻게 바뀔지 알 수 없지만, 우리 세대의 기억 속에는 여전히 폐가식 도서관이 반짝거리며 살아 있다. 그 시간으로 다시 돌아가고 싶지는 않지만!

김현경 경북대 사서

댓글 많은 뉴스

한동훈 "장동혁은 尹세력 숙주일 뿐…보수 팔아넘겨, 끊어내야" 맹비난

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

장동혁 "尹 무기징역, 참담…절연 앞세워 당 갈라치는 세력 오히려 절연해야" [영상]

'尹사면 차단' 사면법 개정안, 국힘 반발 속 법사소위 통과