보통 때라면 대기 번호가 뜨는 전광판을 끊임없이 지켜봤을 것이다. 다른 서류가 필요하다는 직원의 말에는 진땀을 흘렸을 테고, 업무 처리에 오류가 생겨 지연되면 이유도 모른 채 무작정 기다려야 했을 것이다. 앞선 민원인이 직원과 실랑이를 벌이더라도 무슨 일이 벌어지는지 알 수 없어 속으로만 궁금해 했을 것이다. 청각장애인에게 관공서 방문은 늘 이런 하루다.

하지만 지난 22일, 상인1동 행정복지센터에서 만난 청각장애인 정재연(51) 씨의 표정은 달라 보였다. 모바일 장애인등록증을 신청하러 왔다는 그의 곁에 든든한 동행인이 있었기 때문이다. 정 씨의 감사한 마음 역시 그 동행인이 있었기에 기자에게 전해질 수 있었다. 정 씨는 말했다. "황윤희 통역사님이 안 계셨다면 훨씬 더 오래 걸렸을 겁니다. 청각 장애인들에게 너무너무 고마운 사람입니다."

◆병원·경찰서·관공서…현장 다양

대구수어통역센터 지역지원본부 소속 황윤희(28) 수어통역사는 관공서와 금융기관, 병원, 사법기관 등 다양한 현장을 오가며 청각장애인의 일상을 돕고 있다. 몸짓과 발짓으로 의사소통하며 살아왔다는 정재연 씨에게 황 통역사는 단순한 '도움'을 넘어, 세상과 이어주는 중요한 통로다.

특히 경찰서나 검찰, 법원 같은 사법기관에서는 통역사의 역할이 더욱 중요해진다. 이 경우 통역사 두 명이 함께 투입되는데 한 명은 농인 통역사로, 청각장애인이자 통역사인 이들이 농인의 특유의 표현과 뉘앙스를 놓치지 않고 전달한다. 그리고 황 통역사는 이를 다시 수사관이나 재판 관계자에게 옮기는 역할을 맡는다. 통역사의 한 단어가 진술의 방향을 바꾸고, 유무죄 판단에까지 영향을 미칠 수 있기 때문이다.

청각장애인은 문장 이해에 어려움을 겪는 경우가 많다. 이날 은행 업무에서도 '검증되지 않은 요청입니다'라는 알람이 반복해서 떴지만, 직원이 아무리 설명을 해도 전달에는 한계가 있었다. 황 통역사는 "이날 함께한 정재연 씨는 다른 청각장애인들에 비해 나은 편이다. 실제로는 문장 이해가 더 어렵고, 한글 사용이 힘들거나 한글을 거의 접해보지 못한 분들도 적지 않다"고 설명했다.

◆공부·행정 업무, 바삐 흐르는 하루

민원 업무를 돕고 나니 어느새 오후. 청각장애인 통역 업무는 소요 시간을 가늠하기 어렵다. 이용자마다 필요한 절차가 다르고, 상황에 따라 업무가 길어지기 때문이다. 청각장애인 이용자들이 지역 곳곳에 흩어져 있어 이동에도 상당한 시간이 소요된다. 하루 일정이 촘촘히 짜여 있어도, 현장 상황에 따라 계획은 수시로 바뀐다.

통역을 마친 뒤에는 센터로 복귀한다. 황 통역사는 "통역사라고 해서 통역만 하는 건 아니다. 센터 내 행정 업무도 맡고 있고, 청각장애인과 함께하는 각종 사업도 많다"고 말했다.

공부도 필수다. 수어(手語) 역시 하나의 언어인 만큼 계속해서 변화한다. 신조어가 생기고, 표현 방식도 달라진다. 황 통역사는 한국수어누리사전을 참고하고, 청각장애인에게 직접 묻고 배우며 표현을 익힌다. 기관 차원의 교육도 매년 이어진다. '수어통역 실정훈련반'은 한 번 열리면 10~15회 과정으로, 1년에 두세 차례 진행된다. 전문용어와 신조어, 현장 통역 실습을 통해 긴 문장을 어떻게 압축해 전달할지, 손동작은 정확한지에 대한 피드백을 받는다.

◆계속 울리는 영상통화 "도움 요청"

"퇴근 안 하세요?" 기자의 물음이 채 끝나기도 전에 황 통역사의 전화가 울렸다. 청각장애인들의 도움 요청이다. 병원 진료실에서 의사를 화면에 비춰달라는 연락부터, 가게에서 물건을 사는데 의사소통이 되지 않는다며 주인을 연결해달라는 부탁, 이해하기 어려운 안내 문자를 설명해달라는 요청까지. 그의 전화기는 하루에도 수십 번씩 울린다.

그래서 황 통역사의 자리에는 늘 휴대전화가 세워져 있다. 영상통화를 바로 받기 위해서다. 황 통역사는 "퇴근을 해도 업무의 끝은 없다. 긴급 통역 전용 휴대전화로 언제든 연락이 온다"고 말했다. 실제로 새벽 5시, 경찰서에서 전화가 걸려온 적도 있다. 응급실, 교통사고, 갑작스러운 발열 등 상황은 각양각색이다.

황 통역사는 통역에 대한 사회적 인식 개선도 필요하다고 강조했다. 그는 "병원 진료 현장에서 의료진에게 '통역사에게 설명은 다 했으니, 당사자에게 전달할 내용은 진료실 밖에서 하라'는 말을 들은적이 있다"며 "통역은 진료의 일부인데도, 당사자가 의사소통에서 배제되는 느낌을 받을 수 있는 순간이었다"고 말했다. 이어 "현장에서 통역에 대한 이해와 인식이 더 넓어져야 한다"고 덧붙였다.

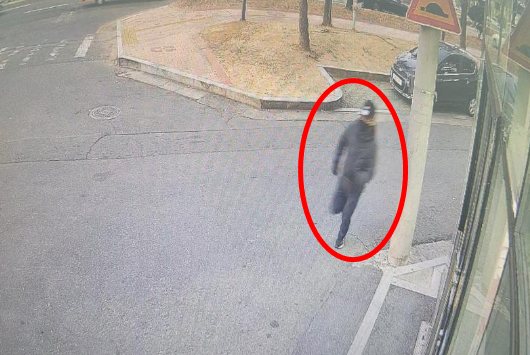

이날 대구에는 매서운 한파가 몰아쳤다. 하루를 마치고 센터를 나서는 길, 황 통역사의 두 손은 시뻘겋게 얼어 있었다. 수어통역사는 이동 중에도 쉽게 손을 주머니에 넣지 않는다. 언제든 호출이 오면 곧바로 통역에 나서야 하기 때문이다. 하지만 그는 아무렇지도 않다는 듯 무심하게 말을 이었다. "손 시리면 좀 어떤가요. 누군가에게 도움이 될 수 있다면 그걸로 됐죠."

댓글 많은 뉴스

국민의힘 최고위, 한동훈 전 대표 '제명' 확정

고국 품으로 돌아온 이해찬 前총리 시신…여권 인사들 '침통'

한동훈 "국민의힘, 북한수령론·나치즘…정상 아니야"

친한계, '한동훈 제명'에 오후 1시20분 기자회견…입장 발표할듯

李대통령 "담배처럼 '설탕 부담금'은 어떤가" 제안