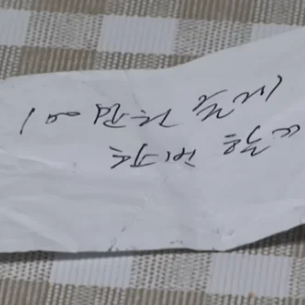

사모정(思慕亭)에는 전설이 있다

'사랑한다'고 말을 건네거나

눈을 서로 마주하면

눈물샘이 말라버린다는 전설이 있다.

그럼에 그곳에는

밤에서 낮까지 눈총을 피해 살아간다.

엘리베이터에는 시선을 마주하는 법이 없다

눈을 떨궈 장바구니에 담기도 하고

엘리베이터의 벽이나 천정에

눈알을 껌처럼 붙였다가

내릴 때 떼어서 총총히 사라진다.

누군가 가자미 눈으로

'사랑한다'고 말을 건넸다

눈 총알이 자동 발사되었다

그 순간

아무일도 일어나지 않았다.

다른 사람과 관계를 맺는다는 것은 '눈을 서로 마주하'는 일이다. 그런데 언젠가부터 우리는 '눈길' 주고받기를 꺼린다. 되도록 '나'와 다른 '남'과는 마주하는 것을 애써 피한다. 그럴수록 '나'와 '남' 사이의 거리는 자꾸만 멀어진다. 벽을 쌓아가는 것이다. 이상하게도 물리적 거리가 가까우면 가까울수록 그 벽은 더욱 견고하다. 심지어 '엘리베이터에는 시선을 마주하'지 않는다. '눈을 떨궈 장바구니에 담기도 하고/ 엘리베이터의 벽이나 천정에/ 눈알을 껌처럼 붙였다가/ 내릴 때 떼어서 총총히 사라지'는 것이 현대인의 모습이다.

세모(歲暮)다. 이웃과 눈길을 마주한다면 이 추운 세상이 한결 따뜻하련만.

구석본(시인)

댓글 많은 뉴스

與박수현 "'강선우 1억' 국힘에나 있을 일…민주당 지금도 반신반의"

"한자리 받으려고 딸랑대는 추경호" 댓글 논란…한동훈 "이호선 조작발표" 반박

"김정일 장군님" 찬양편지·근조화환 보냈는데…국가보안법 위반 무죄

오세훈 "국힘 지도부, 尹계엄 사과해야…상식과 합리에 귀 기울여야"

[야고부-조두진] 이혜훈이라는 암수(暗數)