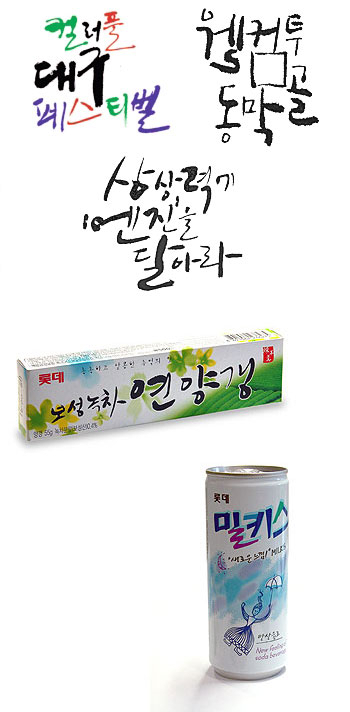

'상상력에 엔진을 달아라'(그래픽처리) 추상명사인 '상상력'이 강력한 엔진을 단 듯 요동을 치기 시작한다. 영화 '웰컴투동막골'(그래픽처리)은 아예 상형문자다. 사방이 막혀 있는 동막골이 글자로 표현된 것이다. 웰의 'ㄹ'과 골의 'ㄹ'로 양쪽문을 닫아 걸었다. 컴자의 받침 'ㅁ'은 닫힌 공간을 나타낸다. 이쯤 되면 글자가 글자로 읽히는 것이 아니라 그림과 마찬가지다.

'컬러풀 대구 페스티벌'(그래픽) 5가지 색깔만 사용했을 뿐인데도 글자에서도 다채로운 축제의 장면들이 한꺼번에 떠오른다.

이것이 '캘리그래피'의 힘이다.

◆글씨에 감성을 담다

캘리그래피(Callygraphy)란 아름다운(calli) 글씨(graphy)라는 뜻으로 우리말로는 '손글씨'라고 번역할 수 있다. 붓과 손으로 휘갈겨 쓴 듯한 아름다운 글씨를 캘리그래피라고 부른다. 서예를 영어로 번역하면 캘리그래피지만 캘리그래피 디자인은 서예와는 다르다. 손으로 쓰는 'POP' 광고글씨와도 차이가 있다. POP 글씨가 1회용적인 광고효과가 있다면 캘리그래피는 이미지와 상징을 통해 문자 이상의 힘을 가질 수 있기 때문이다.

캘리그래피가 우리 삶 속에서 대중화된 것은 불과 몇 년 전부터였다.

캘리그래피는 영화포스터에서부터 고유의 영역을 확보하기 시작했다. 2000년에 개봉한 영화 '죽거나 혹은 나쁘거나'의 포스터에 첫선을 보인 캘리그래피는 '태극기 휘날리며', '외출', '태풍' 등 대부분의 영화포스터의 타이틀을 잠식하면서 발빠르게 자리를 잡았다. 상점 간판에서도 쉽게 손으로 휘갈겨 쓴 글씨를 볼 수 있게 됐고 요즘 베스트셀러의 제호 중 30%는 캘리그래피로 쓴 책이다. '참이슬'과 '아침처럼' 혹은 '참'소주 등 서민들이 즐겨찾는 소주병도 예외가 아니다.

이어령 교수는 이 같은 현상에 대해 '디지로그'라는 신조어로 설명했다. "1과 2의 이분법으로만 설명되는 디지털의 세계를 뛰어넘을 수 있는 것이 아날로그"라면서 "아날로그와 디지털의 결합, 그것이 디지로그"라고 말했다. 숫자로 셀 수 있는 디지털의 세계를 뛰어넘어 느끼고 보는 감성을 불어넣은 것이 아날로그의 세계라는 것이다.

캘리그래피가 하나의 '문화코드'로 각인되기 시작한 것은 서예가 출신인 '필묵'의 김종건 대표와 '술통'의 강병인 씨 등 서울의 몇몇 캘리그래퍼(캘리그래피 디자이너)들 덕분이다. 이들은 캘리그래피라는 용어도 생소했던 시절부터 손글씨의 상업화에 나섰다. "글씨가 마음에 들지않는다."거나 "이 정도는 내가 써도 되겠다."는 등의 무시를 당할 때도 많았다. 붓으로 쓴다고 서예를 배웠다면 누구나 쓸 수 있다고 생각할 수도 있다. 그러나 글씨에 표정과 감성을 담는 작업을 아무나 할 수가 있을까. 그러나 상업화는 불가능해도 각자 다양하게 자신의 손글씨로 스스로의 감성을 표현하는 것은 가능하다.

◆새로운 문화코드로 떠올라

대구에서는 서울의 캘리그래퍼들보다 훨씬 전에 캘리그래피적 시도가 있었다. 1990년 대구 최초의 양복 장인인 '김태식테일러'의 간판을 박병철(대구대 시각디자인과) 교수가 만들었다. 그때는 캘리그래피에 대한 인식이 없어 박 교수는 변변한 사례도 받지 못했다고 한다.

그러나 박 교수는 "손글씨가 근래에 와서 주목을 받게 된 바탕에는 시각문화의 패러다임 변화가 디지털의 차가운 쿨미디어(cool media)의 영향을 받아 보다 사람다운 감성을 가지고 매체에 접근하고자 하는 시도 때문"이라고 말했다.

한자 혹은 영어의 캘리그래피와 달리 '한글 캘리그래피'는 어떤 의미가 있을까.

한글은 공간적으로나 구조적으로 천지인(天地人)의 동양사상을 반영한 글자다. 'ㅣ'는 하늘, 'ㅡ'는 땅, '·'는 사람을 나타낸다. 한글 캘리그래퍼들은 한글의 조형성에 주목한 것이다. 박 교수는 "한글자체의 디자인요소를 극대화한 것이 한글캘리그래피의 요체"라면서 한자는 표음문자이기 때문에 상대적으로 형상으로 표현하기가 쉽지만 한글을 뜻글자가 아니기 때문에 디자이너의 창조적 역량이 더 필요하다."고 말했다. 그는 "웰컴투동막골을 쓸 때는 미리 대본을 다 읽어보고 어떻게 표현할 것인가에 대해 고심을 거듭했다."고 말했다.

한글 캘리그래피는 대부분 붓으로 쓴다. 그러나 붓뿐만 아니라 다양한 느낌을 내기 위해 브러시는 물론이고 휴지에 먹을 묻혀서 글씨를 쓰기도 한다.

캘리그래피가 대중화되면서 연말쯤이면 '한국캘리그래피디자인협회'도 만들어질 예정이다. 캘리그래피 혹은 손글씨는 우리시대의 정신을 담는 새로운 문화코드로 당당하게 등장한 것이다.

서명수기자 diderot@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

'절윤' 거부에 폭발… 국힘 25인, 장동혁 사퇴 촉구 "민심 거스른 독단"

국민의힘 새 당명 유력 후보 '미래연대'·'미래를여는공화당'

李대통령 "친일·매국하면 3대가 흥한다고…이제 모든 것 제자리로"

'尹사면 차단' 사면법 개정안, 국힘 반발 속 법사소위 통과

'코스피 5800 돌파' 李대통령 지지율 58.2% 기록