문명과 야만의 차이는 뭘까.

아직 열리지 않은 사회, 기계적 합리주의와 자본의 논리가 개입되지 않은 사회를 우리는 미성숙된, 미발달된 사회로 보는 경향이 있다. 물질문명자의 관점에서 본 야만이다.

'약탈자'라는 오명에도 고고학은 새로운 문명, 문화에 접근하는 노력으로 이해되기도 한다. 예를 들어 인도 군도와 뉴기니의 식인 풍습을 보자. 뉴기니인들은 해골을 얻기 위해 낯선 민족이나 마을을 공격해 사람 사냥을 했다. 그들에게 해골은 '영혼의 집'이었다. 그래서 해골을 깨끗이 닦은 뒤 생전의 얼굴을 재현해 작품을 만들었다.

그들은 해골에 영적인 힘이 깃들어 있다고 여겼고, 그 해골을 가지면 그 힘을 사용할 수 있다고 생각했다. 영화 '인디애나 존스4-크리스탈 해골'도 여기서 출발하고 있다.

그런데 흥미로운 것은 죽은 사람의 머리와 함께 그 사람의 이름도 함께 얻었다는 것이다. 산 사람을 잡아, 이름을 묻고 그리고 죽여 살을 먹고 해골을 얻었다. 왜 구태여 그런 수고를 마다하지 않았을까. 이름에도 힘이 내포되어 있기 때문이다. 이렇게 얻은 이름을 자손에게 물려주고, 영적인 힘을 전이시켰다.

문명이란 이름으로 자행된 수많은 전쟁에서 의미 없이 죽어간 병사들에 비하면 차라리 고결한 죽음이라 하지 않을 수 없다.

파푸아뉴기니의 세픽지역 최초의 탐험가였던 발터 베르만 베를린대 교수는 "그들이 세계를 어떻게 보는지 생각해야지, 우리가 어떻게 생각하는지를 바탕으로 그들을 평가해서는 안 된다"고 말했다.

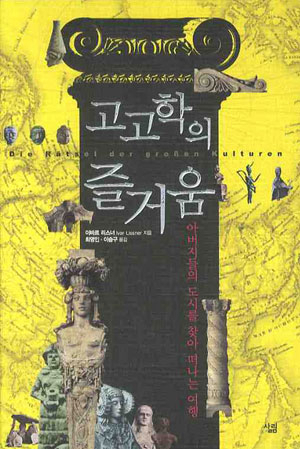

지은이 이바르 리스너(1919~1967)는 베를린, 괴팅겐, 에어랑겐 대학과 프랑스 리옹, 소로본 대학에서 언어, 역사, 민속학, 법학을 전공했으며 유럽을 비롯해 태평양제도, 동아시아, 북만주, 북극의 해안지역 등을 17년간 여행한 고고학자이다.

호머이야기부터 그리스와 남미, 아프리카, 아시아의 신화를 이야기하면서 유적지의 현장을 발로 뛰고, 유물을 만져가며 생생하게 고고학적 관점을 기술하고 있다. 특히 소위 '문명병' 앞에서 인류가 처한 위기를 바라보는 고고학자의 안타까운 시선을 엿볼 수 있다. 우리 선조들의 문명을 여행하면서 유적과 전통에 담긴 고대인의 감정과 신념, 정신을 발견하고자 한다.

그는 "우리 시대 위기의 징표는 핵기술이 아니라, 모든 믿음의 가치가 창백해진 사회, 그리고 책임의식을 상실한 사람들에게 찾아야 한다. 분명한 사실은 우리의 아버지들이 남겨 놓은 예술 작품 없이는 우리 문명의 정신적 바탕을 기대할 수 없다는 점이다"라고 에필로그에 적고 있다.

고고학적 연구만 나열한 책이 아니라 인류 정신문명의 복원이라는 강한 메시지가 담겨 있다. "과연 그대들은 '야만인'이라 불리는 사람들보다 영적인 면에서 진보했다고 말할 수 있는가?" 612쪽. 2만5천원.

김중기기자 filmtong@msnet.co.kr

댓글 많은 뉴스

"안귀령, 총기 탈취하고 폭동 유발" 김현태, '강도미수' 고발장 접수

'코스피 5800 돌파' 李대통령 지지율 58.2% 기록

조갑제 "장동혁 하나 처리 못하는 국힘 의원들, 해산시켜 달라 호소하는 꼴"

현대차, 새만금에 10조원 투자…흔들리는 '대구 AI 로봇 수도'

추미애에 빌미 준 대구시의회, 대구경북 통합 좌초 '원흉' 되나…무너지는 7년 노력